【2026年最新版】大学受験国語の戦略的勉強法!【現代文・古文・漢文】

国語は、現代文・古文・漢文と分かれており、正しい順序を踏まずに勉強を進めると、学習効率が下がり、得点が伸び悩んでしまいます。また、現代文は代わりに小論文が出題されることもあり、志望校ごとの対策が必要です。

限られた時間で合格点を取るには、何を・どの順番で・どこまでやるかを見極めた、戦略的な学習が不可欠です。

この記事では、その学習順序の考え方に加えて、国語の各勉強分野ごとの具体的な勉強法も紹介していきます。

これ一本で、国語に関する悩みをすべて整理し、合格に向かって迷わず走り出せるはずです!

【国語を得点源に!】国語の勉強で必ず押さえたい3つの視点

大学受験国語でまず知るべき“3つのこと”

国語の勉強を始める前に、まず次の3つの視点を押さえましょう!

① 志望校から逆算した学習設計

② 学習の正しい順番を押さえる

③ 自分に合った参考書選び

この3点さえ意識できていれば、勉強の視界は一気にクリアになり、国語は必ず得点源にできます。

それぞれについて、具体的に見ていきましょう。

① 志望校から逆算した学習設計

まず大前提として、自分の志望校ではどの形式の問題が出るのかを確認しましょう。

- 記述問題はあるのか?

- 文法問題は出題されるのか?

- 長文問題はどのくらいの語数で、どんなジャンルが出るのか?

こうした情報をもとに、何が必要で、何が不要かを見極めましょう。

ゴールから逆算して、得点に直結する力を優先的に身につけていきましょう。

② 学習の正しい順番を押さえる

次に大切なのが、国語学習の正しい順番を知ることです。

現代文・古文・漢文でまず優先すべきは、単語力・文法力・解釈力、そして長文の基礎の4つです。

この土台があり、初めて本格的な長文読解に本格的に取り組むことができます。

ここで重要なのが、長文を読めるようになることは一つのスタートラインだということ。

長文読解では、語彙知識や文法知識を使い、頭の中で即座に読解する必要があります。

要約問題や小論文では、文章を自分の言葉で再構成する力が求められます。

長文読解のスキルは、全ての応用スキルに繋がっていく基盤なのです。

③ 自分に合った参考書選び

参考書は「有名だから」「友達が使っているから」といった理由で選んではいけません。

本当に重要なのは、自分の今の習熟度・学習段階にフィットしているかどうかです。

自分の現在のレベルとかけ離れたレベルの教材に手を出すと、学習効率が下がるどころか、モチベーションまで失ってしまいます。

参考書は今の自分に必要な内容が、今の自分のレベルで書かれているかを基準に選びましょう。

志望校から逆算した学習設計

次に、志望校から逆算した学習計画の立て方についてお伝えします!

志望校の出題傾向を確認

まず、志望校の国語試験で、何が・どのくらい出題されるのかを知りましょう。大学ごとに、問題の形式や配点の重み、難易度や出題意図には明確な傾向が現れます。漢文の有無なども確認して逆算した計画を立てましょう。

▼以下は、東京大学と慶應義塾大学、明治大学の国語試験を比較した表です。

このように、大学によって問題形式や出題傾向が大きく異なっています。

そのため、志望校の出題傾向から、優先順位をつけて取り組むことが重要です。

以下の記事では、共通テストや大学の国語試験について詳しく解説しています。

志望校でなくとも、国語の試験でどこまで知っておくべきかの具体的な目安にしてみてください。

計画スケジュールを立てる

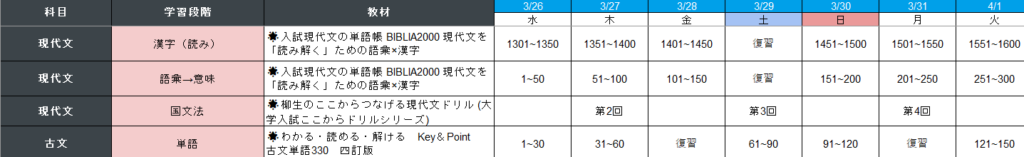

次に必要なのは合格点を取るために、いつまでに何を仕上げるかを考えた学習計画です。志望校合格から逆算し、学習内容を月単位で可視化しましょう。以下は、実際に現論会で生徒さん向けに作成された年間計画の一例です。

このように、年間を月ごとに区切ることで、自分が今どの段階にいるのか把握しやすくなります。

年間計画の作成後は、年間計画を実行するための週間計画を立てることが必要です。

年間計画に加えて週間計画を立てることで、年間計画を実行に移すために今日何をすればいいのか・今週どこまで進めればよいのかが明確化し、効率よく学習を進めることができます。

以下は、実際に現論会で生徒さん向けに作成された週間スケジュールの一例です。

このように、週ごとに行うべきタスクを明確化することで、年間計画は実行可能なプランと変わります。

年間計画・習慣計画を立てて、効率よく学習を進めましょう!

学習の正しい順番を押さえる

次に、効率よく学習を進めるうえで必要な、国語学習の正しいステップについてです!

国語学習の正しいステップを確認する

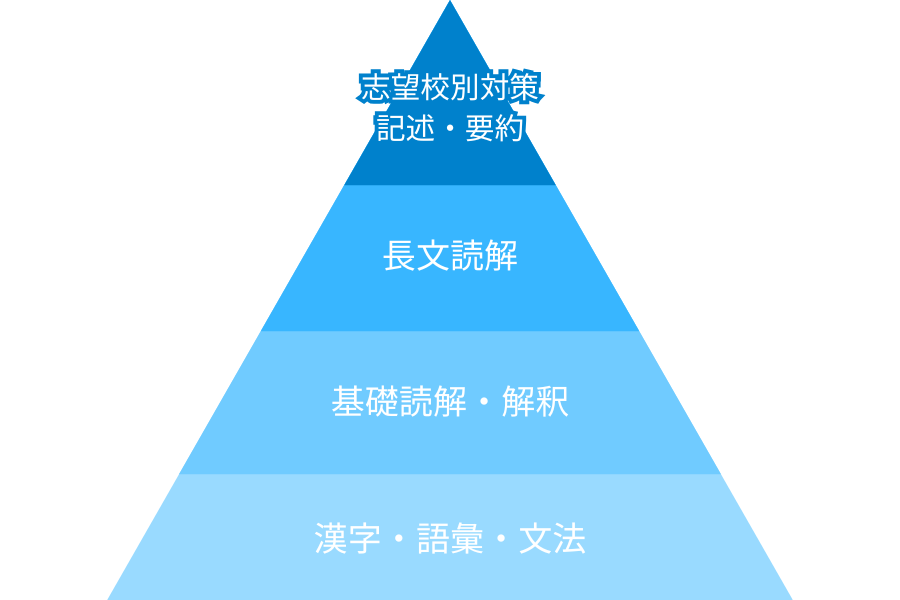

国語は、漢字や語彙・文法の基礎から、読解へと段階的に積み上げていくことが重要です。正しい順序で学習することで理解が深まり、勉強効率が大きく向上します。

国語の正しいステップはこのようなピラミッドに例えることができます。

まず固めたいのは、漢字・語彙・文法の基礎です。これらは、国語力を育てる土台となります。

その上に積み重ねるべきなのが、基礎読解と解釈です。ここでは、基礎的な読解問題集を活用し、実践的な読解力を鍛えることが必要です。

そして、基礎的な読解力と解釈力が身に付いたのちに、長文読解や志望校別の対策・記述問題への対策を行います。特に志望校特有の問題に合わせたスキルは、基礎的な読解力や解釈力がついて初めて成長させることができます。

漢字・語彙・文法の基礎力がついていないと、長文問題に取り組んでもなかなか理解が進まず、結果的に効率が悪くなってしまいます。

特に、古文・漢文では、漢字や語彙の意味が理解できないと、そもそも文章が理解できないため、基礎的な漢字・語彙・文法の土台を固めることが大切です。

自分に合った参考書選び

自分の現在地と学習スタイルから、自分に合った参考書を選びましょう!

自分の現在地と学習スタイルから考える参考書選び

参考書を選ぶにあたり、自分の現在地と学習スタイルです。

- 使っている参考書は自分のレベルに合っているのか

- 厚い参考書でじっくり学びたいか、薄い参考書でテンポよく学びたいのか

- 解説が多い方が安心できるか、シンプルな構成の方が集中できるか

上記のような観点で、自分に合う参考書を選びましょう。

たとえば、現代文の読解本でも、重視すべき観点によって選び方は大きく変わります。

このように、自分の現在地と学習スタイルを掛け合わせて選ぶことで、最適な一冊が見えてきます。

以下の記事では、各参考書の特徴や選び方について詳しく解説しています。

自分に合った参考書を選ぶ際に非常に役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

現代文の勉強法:4つの分野

現代文の4つの分野である①単語②文法③解釈④長文に分けて、具体的な勉強法を紹介していきます!

①単語:漢字と語彙

現代文の勉強はまず「単語」から始めましょう。

現代文の「単語」というのは「漢字」と「語彙」の二つがあるので、両方とも勉強するようにしましょう。

「漢字」については問題集を一つやっておけば入試対策としては十分です。

大学入試現代文では漢検準1級や1級のような難解な漢字は出題されないので、学校で配られた参考書や市販の参考書で頻出の漢字だけ押さえておきましょう。

二次試験の現代文で書き取りが出題される場合は、雰囲気だけで覚えるのではなく、過去問を解きながら正しく書けるようにしておきましょう。

また、漢字を覚える時には必ず「意味」も一緒に覚えておくようにしましょう。「語彙」については「漢字」を学ぶ際に意味も一緒に覚えていれば、あとは「外来語」や漢字は難しくないが現代文で頻出の「現代文語句」などを覚えるようにしましょう。

②文法

大学入試の現代文は「単語」と並行して「文法」の勉強も進めていきましょう。

現代文の「文法」は中学での範囲となっていて、高校では学習しません。そこで「文法」を勉強する際は中学校で使用した参考書を活用するようにしましょう。

高校向け教材としては、『くわしい 中学国文法』を用いることで要点の確認や復習,入試対策まで問題練習を積むことができます。

また、『ゼロから覚醒 はじめよう現代文』でインプットし、『柳生のここからはじめる現代文ドリル』でアウトプットすることで、読解に活かせる確かな文法力を身に付けることができます。

あくまでも、品詞などの細かい文法知識の復習ではなく、読解に必要な重要文法を復習するように意識しましょう!

現代文の学習に関する記事はこちらの記事も参考にしてみてください!

③解釈

「文法」の学習が終われば、「単語」は引き続き学習を続けながら「解釈」の段階に移ります。現代文の解釈の勉強とは一文を正しく読解し、一文と一文の関係を掴むことです。

言い換えると、一文内の修飾被修飾の関係や、文と文の因果関係などを分析していくことになります。

現代文の「解釈」の勉強は、普段無意識にやっていることを意識的に実行していくことが大切になってきます。「こんな当たり前のこと知ってるよ!」と飛ばしてしまうのではなく、解説を自分一人の力で再現し、他の人に説明できるレベルまで自分の中に落とし込んでいきましょう。

この段階では「真似」をすることが大切なので「自己流」で読むのではなく、必ず解説通りに読むようにしましょう。

④長文

「解釈」の次は、いよいよ現代文の勉強も「長文」に移っていきます。

現代文の「長文」の勉強法で大切なことは、段落と段落の関係や文章全体の趣旨を把握することです。

また、「長文」の段階では、「解釈」の段階で少し学習していた入試現代文の「解法」の完成も目標となっています。

「長文」の勉強では、同時に設問も解いていくことになるので、必然的に現代文の勉強にかかる時間が増えてしまいます。

現代文の勉強に時間をかけないために、間違えた問題の解説だけ読んで「読解の解説」を読まない人が出てきてしまいます。

これでは長文(入試現代文)を学習する効果が低くなってしまうので、必ず「長文の解説」も全ての「設問の解説」も読むようにしましょう。

「できる人の真似」をすることが現代文上達の近道なので、なるべく自己流はやめましょう。

現代文の学習に関する記事はこちらの記事も参考にしてみてください!!

古文の勉強法:4つの分野

次に、古文の勉強法を①単語②文法③解釈④長文の4分野に分けてみていきましょう!

①単語

古文を勉強する・覚えるにあたっては、まず「単語」の学習に着手しましょう。

古文単語は現代日本語と全く意味が異なるものも多くあるので、頻出の古文単語は必ず覚えるようにしましょう。

英単語と違い、古文単語は訳が複数載っているものが多く、最終的には全て覚えることが必要になってきます。

しかし、初めから全てを覚えようとすると古文単語は挫折してしまうので、初めのうちは1つだけ訳語を覚えておき、何周も単語帳を繰り返すうちに徐々に増やしていくと良いでしょう。

最初は、古文単語帳は300語程度の単語帳に取り組むようにしましょう!

大学受験レベルでは300語程度の古文単語帳があれば十分です。最初から500語程度の古文単語帳をやってしまうとあまりの多さに挫折したり、周回する上で非効率になってしまうので注意してください。

②文法

次は「文法」です。「文法」は「インプット」と「アウトプット」を意識しましょう。

「インプット」は極力わかりやすく内容が多すぎないものを使用しましょう。古文の入試問題では「和訳」「内容正誤」「主語判定」が頻出です。これらの問題を解くためには「解釈」の勉強を入念に行う必要があります。そして「解釈」の勉強を効率的に進めるためには「文法」の知識が必要になってくるので、敬遠せずに取り組むようにしましょう。

「インプット」が完了したら、今度は薄い問題集を使用して「アウトプット」の練習をしていきましょう。古文の文法は知識が曖昧だとつまづいてしまいます。その際は必ず「インプット」の参考書に戻って確認するようにしましょう。

定着率が上がる古文助動詞の覚え方について詳しく知りたい方は是非下記の記事を参考にしてください!

③解釈

次は「解釈」です。

「解釈」の勉強をしていないと「古文単語も覚えたし、古典文法も学習したけど、長文になると主語がわからないし、話がよくわからない」という状況になってしまいます。こうした状況にならないためにも、「単語」と「文法」が終われば、「長文」に移る前に「解釈」に取り組むようにしましょう。

古文の「解釈」の段階では、「文法」の学習で身につけた知識を使って実際の古文を現代語訳し、文法的観点から「主語の判定」や「係り受けの決定」などを行います。

また、「主語の判定」に有効な勉強が「敬語」の勉強です。古文解釈と並行した敬語の勉強法は、敬語の「種類」の特定と「方向(誰が誰に使っているのか)」を判別し、主語把握ができるように演習することです。ここでの敬語の勉強の最大の目的は主語の判定です。

「敬語」を勉強すると、「解釈」との相乗効果も期待でき、長文の正答率が格段にアップするのでこの段階で勉強するのがオススメです。「解釈」の勉強法では、古文も現代文と同様に「できる人の思考プロセス」を真似することが大切になってくるので、自己流で読解しないようにしましょう。また、復習では必ず「セルフレクチャー」を行うようにして、「思考のプロセス」が身についているか確認するようにしましょう。

敬語の覚え方について知りたい方は、こちらの記事をチェック!

④長文

「長文」では文章全体の要旨を把握し、設問を解けるようにすることが目標となります。まずは古文の「長文」の読解法と設問の解答法を学び、その後で問題集を利用して演習を積んでいくことが大切です。参考書は、「読み方」や「解き方」が解説されているものを利用しましょう!

古文の「長文」を勉強する時のポイントは、文章の中で意味がつかめない文があった場合、「単語(敬語)」もしくは「解釈」にわからない点があるはずなので、使っている単語帳や参考書で必ず確認するようにしましょう。古文は似たような文章が出題されがちですので、一度取り組んだ文章では疑問点がなくなってから次に進むようにしましょう。

古文勉強法の関連記事はこちら!

漢文の勉強法:3つの分野

最後に、漢文の勉強法について、①解釈②単語③長文の順番でみていきましょう!

①解釈(句法)

漢文を勉強するにあたってまず初めに勉強することは「解釈(句法)」です。

これまでの英語・現代文・古文では「単語」をまず初めに学習していましたが、漢文では「単語」から学習を始めることはしません。なぜなら、漢文の「単語」は返り点を施したものなど「解釈(句法)」を学習していないと理解することができないものが多くあるからです。

まずは「解釈(句法)」を学習して、その後に「単語」に取り組むようにしましょう。

「解釈(句法)」を学習する際に注意すべきことは、「解釈(句法)」の勉強を始める前に、必ず古文文法を履修しておくことです。

また、「解釈(句法)」を覚える際は、形と送り仮名と訳の3つを覚えるようにしましょう。

②単語

「解釈(句法)」の勉強が終われば、次は「単語」の勉強に移っていきます。

漢文で必要になってくる「単語」の量は古文単語よりもずっと少ないので、頻出語はすべて覚えておくようにしましょう。

まずは、「解釈(句法)」で使用したテキストに載っている単語だけ覚えましょう。

テキストに単語が載っていない場合は、別途薄い単語帳を使って暗記しましょう。

③長文

「単語」の学習が終われば、最後に「長文」の学習に入ります。

「長文」では、初めに漢文特有の文章の読み方(趣旨は結末部に書かれやすいなど)や、設問別の解き方を学んでいき、その後に問題集で演習量を重ねていきましょう。

古文の時と同様に大切になってくるのは、読解した文章を完璧にしてから次の文章に進むことです。漢文では話のパターンが決まっているため、頻出パターンを完璧にしておくことで、他の問題にも対応することができます。

漢文の勉強法についてはこちらの記事もチェック!

まとめ

ここまで、国語を伸ばすための根本的な考え方と、実践的な勉強法を紹介してきました。

国語は、志望校から逆算して今すべきことを正しく実行できていれば、必ず伸ばせる科目です。

この記事が日々の学習に役立つことを願っています。合格まで一歩一歩着実に歩んでいきましょう!

監修者

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。

YouTubeチャンネル・X(旧Twitter)のご紹介