【2025年最新版】共通テストから難関大まで対応!世界史を得点源にする戦略的学習法

大学受験世界史は正しい順序を踏まずに勉強を進めると、膨大な時間がかかってしまいます。

限られた時間で合格点を取るには、何を・どの順番で・どこまでやるかを見極めた、戦略的な学習が不可欠です。

この記事では、その学習順序の考え方に加えて、世界史の各勉強段階ごとの具体的な勉強法も紹介していきます。

これ一本で、大学受験世界史に関する悩みをすべて整理し、合格に向かって迷わず走り出せるはずです!

【世界史を得点源に!】受験世界史の勉強で必ず押さえたい3つの視点

大学受験世界史でまず知るべき“3つのこと”

大学受験世界史の勉強を始める前に、まず次の3つの視点を押さえましょう!

① 志望校から逆算した学習設計

② 学習の正しい順番を押さえる

③ 自分に合った参考書選び

この3点さえ意識できていれば、勉強の視界は一気にクリアになり、世界史は必ず得点源にできます。

それぞれについて、具体的に見ていきましょう。

① 志望校から逆算した学習設計

まずは志望校の入試問題を分析し、出題分野・難易度・解答形式を把握しましょう。

- 論述はあるか

- 知識偏重傾向か理解重視傾向か

- 通史的な問題か、テーマ的な問題か

志望校の入試問題を分析すれば、どのレベルまで解ければ合格ラインに届くのか、どの分野を重点的に学習すべきかが明確になります。

大学受験の世界史は、こうした情報に基づいて、学習計画や参考書選びを戦略的に組み立てることが不可欠です

② 学習の正しい順番を押さえる

次に大切なのが、世界史学習の正しい順番を知ることです。

- 全体像をつかむプレ通史

- 細かな流れまで理解する本格通史

- 用語暗記

- 問題演習

- 志望校向けの力をつける論述対策

- 志望校の過去問対策

この順序で丁寧に積み上げることで、着実に得点力が身につきます。

③ 自分に合った参考書選び

世界史の勉強では、参考書や問題集の選び方は学習効率に直結します。

ここで重要なのは、今の自分が学習のどのステップにいるのかを正確に把握することです。

自分のいる段階に合わせて必要な内容が、必要なレベルで書かれている教材を選びましょう。

大学受験世界史を得点源にするために欠かせない3つの視点を紹介してきました!

番外編:世界史は選ぶべき?

多くの受験生は、世界史・日本史・地理から1科目を選ぶことが多いと思います。

理系は地理選択の学校が多く、文系は歴史選択の人が多いでしょう。

ここで迷うのは、世界史と日本史をどのような基準で選ぶか、という点です。

(大学入試センター 共通テスト 受験者数・平均点の推移(本試験))

上は令和7年度の共通テストについての表です。世界史に比べ日本史を選ぶ受験生が多いです。

おそらく、日本史は中学までの歴史の知識をベースに学習できること、地理の把握が簡単であることが理由であると考えられます。

世界史は、世界地図を覚える必要があり、なじみのない人名や用語も多く、通史も複雑で情報量が多いです。しかし、広く浅く学習するため、入試では日本史ほど細かい知識を問われることはありません。

実際に選ぶ理由は様々です。

世界史の4分の1は中国史(漢字)なので、注意が必要です!

受験で必要な歴史を勉強する上で、なにを優先するのかをぜひ考えてみてください!

志望校から逆算した学習設計

志望校の問題を知る

まずは志望校の入試問題を分析し、出題分野・難易度・形式を把握しましょう。

大学によって、問題形式や配点の重み、難易度や出題意図には明確な違いがあります。

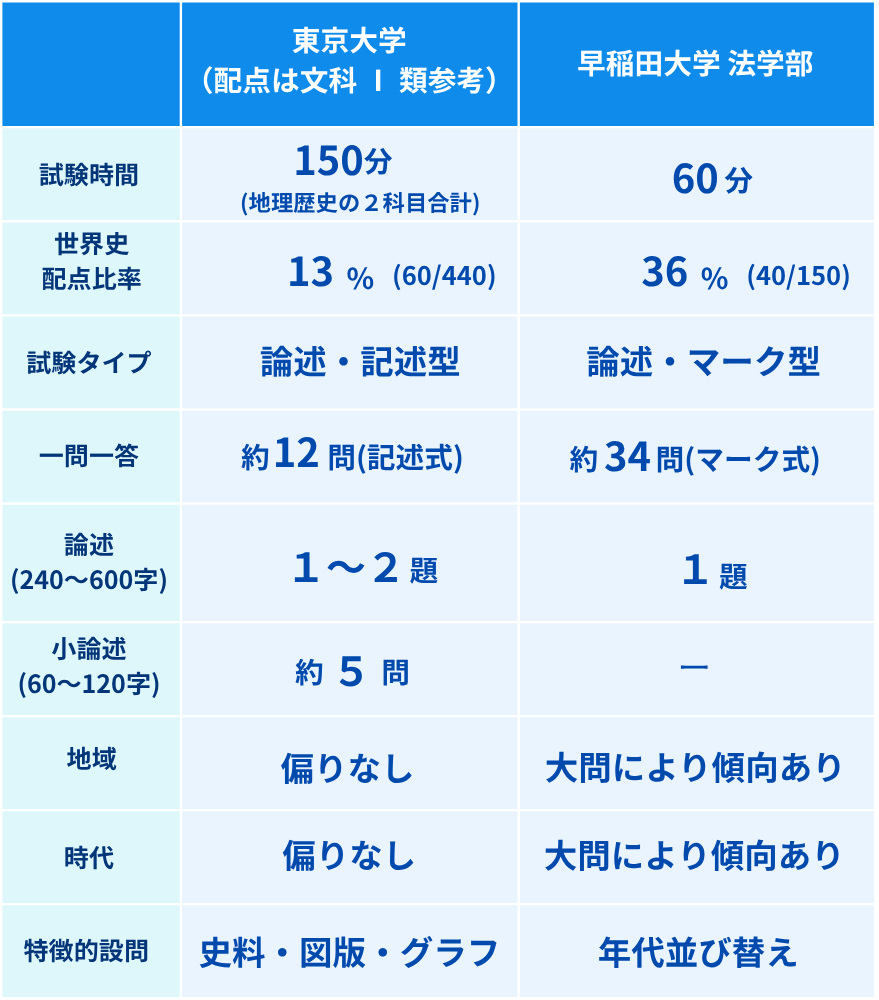

▼以下は、東京大学と早稲田大学法学部の世界史試験を比較した表です。

このように、大学ごとに出題形式や頻出分野には大きな違いがあります。

知識問題中心の大学もあれば、論述を重視する大学もあります。

志望校の分析をもとに、得点に直結する分野・能力を伸ばすことで、合格が近づきます。

戦略的な学習計画を立てるために、まずは志望校の出題傾向と配点を把握しておきましょう。

以下の記事では、共通テストや大学の世界史試験について詳しく解説しています。

志望校でなくとも、世界史の試験でどこまで知っておくべきかの具体的な目安にしてみてください。

ゴールから逆算して学習スケジュールを立てる

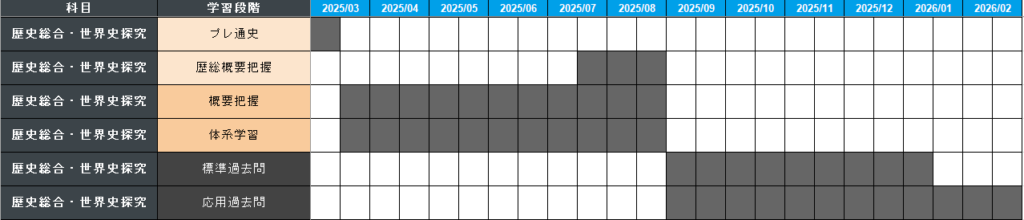

次に必要なのは合格点を取るために、いつまでに何を仕上げるかを考えた学習計画です。

志望校合格から逆算し、学習内容を月単位で可視化しましょう。

以下は、実際に現論会で生徒さん向けに作成された年間スケジュールの一例です。

このように年間をフェーズごとに明確に区切ることで、自分が今どの段階にいるのかを常に把握しやすくなります。

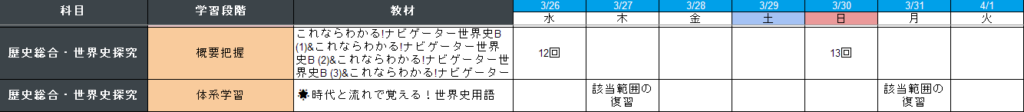

年間スケジュールは全体像をつかむために大切ですが、それを実行に移すには週単位での計画が必要です。

次の表も、実際に現論会で生徒さん向けに作成された週間計画表の一部です。

このように週ごとにやるべきタスクを具体化することで、年間計画は実行可能なプランに変わります。

学習の正しい順番を押さえる

世界史の学習の正しいステップを知る

世界史を効率よく伸ばすには、学習を段階的に積み上げることが重要です。

以下の順序で学習を進めることで、投入した時間を確実に得点へとつなげることができます。

プレ通史

教科書や学習マンガ、参考書などで、先史時代から現代までの大まかな流れを把握します。

本格通史(概要把握・体系学習)

プレ通史で把握した歴史の流れを、さらに細かく見ていく段階です。出来事の背景や因果関係など、歴史をタテとヨコの視点で学びます。

用語暗記

プレ通史で把握した歴史の流れを、さらに詳しい知識とするために、地名や人名、条約名や出来事などの用語を覚えます。

問題演習

通史や用語暗記で覚えた内容をアウトプットし、より確かな知識にする段階です。

論述対策

志望校によっては、論述問題があります。学んだ知識を、自分の言葉で、題意に沿ったストーリーに仕立てる力を身に着けます。

過去問演習

ここまでに積み上げた力をもとに、志望校の過去問を十分な分量こなすことで、本番の形式に慣れながら、合格に必要な得点力を完成させていきます。

各段階の目的を明確にしながら順序立てて学習することで、世界史は確実に得点源へと変えることができます。

自分に合った参考書選び

参考書・問題集の選び方を知る

世界史の学習を進める上では、自分にとって最適な参考書や問題集を選ぶことが欠かせません。

すべての教材は、基礎・標準・応用・発展といった難易度の軸と、通史・問題演習・単語集といった学習段階の軸に分類できます。

以下の図は、各学習段階における代表的な教材を、レベルごとに整理したものです。

志望校合格までのルートを定め、必要な教材を一つずつ確実に攻略していくことが重要です。

以下の図は、必要に応じて使用する参考書の一覧です。

以下の記事では、各参考書の特徴や選び方について詳しく解説しています。

自分に合った参考書を選ぶ際に非常に役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

次の章からは、いよいよ各段階の具体的な勉強法を紹介していきます!

通史の勉強法

プレ通史

世界史学習の出発点となるのが、通史=歴史の流れをつかむことです。

先史時代から現代まで、それぞれの地域で暮らす人々がどのような発展・交流を行ってきたかを把握しましょう。

ここでは用語暗記などにはあまり重点を置かず、

- ローマ帝国は東西に分裂したあと、西は100年近くで滅亡したが東は1000年以上続いた

- 秦の始皇帝は貨幣や度量衡、文字の統一を行い、万里の長城を建設した

といった程度の大まかな流れの把握で大丈夫です。

教科書や学習マンガ、解説動画、参考書などで通史をつかんだりするところから始めましょう。

時間をかけすぎず、まずは「全体の流れ」を頭に入れることが最初の一歩です。

本格通史(概要把握+体系学習)

プレ通史で全体をつかんだら、次は体系的に歴史の構造を理解する段階に入ります。イメージとしては、おおざっぱなあらすじを物語に仕立てていくような学習です。

ここで必要なのが、「縦(時間の流れ)」と「横(地域間の関係)」の視点です。

縦(時間の流れ):1つの地域や国について、古代から近現代へと「時間軸」に沿って変化を追う視点

横(地域間の関係):同じ時代に他の地域で何が起きていたかを比較する視点

通史だけでは知識が断片的になり、比較だけでは出来事の背景や因果関係が分かりづらいです。

そのため、どちらの視点も大事に学習していきましょう。

まずは縦の視点から、各国、各地域の通史を学びます。

通史を押さえたら、それぞれを横の視点で比較していきます。

縦と横の視点で世界の動きを理解したあとは、テーマ史で世界史をとらえなおしましょう。

テーマ史:「帝国の盛衰」「宗教と政治の関係」「植民地の支配と独立」など、特定のテーマに沿って複数の地域・時代を横断的に学ぶ方法

テーマ史で世界史を整理することで、縦と横で学んだ知識がさらに深まり、記述・論述式の試験に強くなります。

テーマ別の資料集や参考書、テーマ史を扱った模試や過去問をもとに整理するのもおすすめです。

地図の勉強法

世界史の本質は、「時間」と「空間」の両方を扱うことにあります。

例えば、ユトレヒト条約でイギリスが、ジブラルタル海峡、ニューファンドラント、アカディア、ハドソン湾地方を求めた理由が、地図を見れば分かります。大西洋と地中海の要所を得たことと、アシエント(奴隷供給契約)を得たことにより、大西洋三角貿易へとつながります。

このように、地理的な把握ができると、出来事の意味やつながりが見えてきます。

その点で、「地図を使った学習」は、効果的な学習手段です。

学習の際には、教科書の巻末地図や資料集の歴史地図を常に手元に置き、国家や都市の位置関係や、山河の位置を確認しながら進めましょう。

特に、国境線が頻繁に変わるヨーロッパや中国、帝国の拡大が複雑な東南アジア・アフリカでは、地図が不可欠です。

また、鉱山資源の位置を示した地理の資料を使用したり、自分で白地図に都市を書きこんで覚えるのも良いと思います。

文化史の勉強法

文化史は「後回しにされがち」な分野ですが、思想・宗教・技術・芸術の形成には、政治や社会のありかたが大きく関わっています。

たとえば、ルネサンスがなぜイタリアで起こったのか、宗教改革とグーテンベルクの活版印刷の関係、イスラーム建築に見られる地域差など、文化と政治・経済をつなげて理解する視点が非常に重要です。

勉強の際には、文化史を「時代・地域・ジャンル」で分類して整理しましょう。

人物・作品・建築・思想などをグループ化し、キーワードの背景や意義を言葉で説明できるようにすることがポイントです。

また美術作品や建築は、資料集などの写真を見て視覚的に覚えるのも、非常に効果的な方法です。

用語暗記の勉強法

世界史の学習では、避けて通れないのが用語の暗記です。

王朝名、年号、条約、人物名などが問われる問題も多いため、一定量のインプットは必要です。

世界史の用語暗記で大切なのは、流れや背景とセットで覚えることです。

用語単体でなく、「なぜそれが登場したのか」「何と関係しているのか」を意識して覚えることで、記憶は定着しやすくなります。

また、声に出したり、人に説明したりするアウトプットを取り入れることも効果的です。

インプットとアウトプットを交互に繰り返すことで、知識は知恵へと変わっていきます。

なお、語呂合わせなどは補助的に使うのはOKですが、それに頼りすぎると本質的な理解から遠ざかるため注意が必要です。

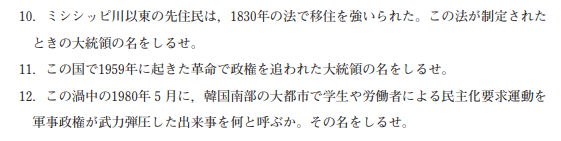

年号の暗記は必要?

志望校によっては、年号を覚えていることで有利になる入試があります。

例えば立教大学の問11は、「1959」という年号とともに情報を押さえておけば有利になる問題です。

自分の志望校の過去問を確認して、必要であれば年号暗記を行いましょう。

問題演習の勉強法

世界史の知識は、覚えるだけで終わりではありません。実際の入試では、それをどう「使えるか」が問われます。

そこで重要なのが、問題演習を通して知識を使う練習です。

問題演習の目的は、自分の知識の穴や曖昧な部分を浮かび上がらせ、そこを重点的に復習することです。間違えた問題こそ、記憶を強固にするチャンスになります。

特に注意したいのは、「用語を選ぶだけ」の形式に慣れすぎないことです。

記述問題や論述問題にも挑戦しながら、背景や因果関係を説明する力を養うことが世界史の得点アップにつながります。

また、時代や地域をまたぐ「テーマ史」的な問題や、資料問題も積極的に取り組むと、実戦力が大きく伸びます。

論述の勉強法

単なる知識の羅列ではなく、歴史的思考を持って論理的に説明する力が問われます。

論述のためには単に事実を知っているだけでは不十分で、背景・経過・結果を1つのストーリーとして語る力が必要です。

そのためには、「問いに対してどの視点から答えるか」「何を根拠にするか」を常に意識しながら学ぶことが重要です。

また、自分の書いた答案を振り返り、他人の答案と比較することで、自身の論理展開や表現力を磨いていくことも大切です。

まとめ

ここまで、大学受験世界史を伸ばすための根本的な考え方と、実践的な勉強法を紹介してきました。

世界史は、志望校から逆算して今すべきことを正しく実行できていれば、必ず伸ばせる科目です。

この記事が日々の学習に役立つことを願っています。合格まで一歩一歩着実に歩んでいきましょう!

監修者

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。

YouTubeチャンネル・X(旧Twitter)のご紹介