【2025年最新版】大学受験生物 勉強法完全ガイド|共通テスト〜難関大まで得点力を伸ばす戦略的学習法!

大学受験生物は、理科科目の中でも範囲が広く、暗記量が膨大な科目です。さらに実験考察や遺伝計算など、知識だけでは解けない思考力を問う出題も多く、正しい順序を踏まずに勉強すると膨大な時間がかかりがちです。

限られた期間で合格点を確保するためには、何を・どの順番で・どこまでやるかを見極めた戦略的な学習が欠かせません。

本記事では、その学習順序の考え方に加え、基礎から応用まで生物を得点源に変えるための具体的な勉強法を解説します。これ一本で、共通テストから難関大学まで対応できる攻略ルートが明確になり、合格に向けて迷わずスタートできるはずです。

【生物を得点源に!】大学受験生物の勉強で必ず押さえたい4つの視点

大学受験生物でまず知るべき“4つのこと”

大学受験生物の勉強を始める前に、まず次の4つの視点を押さえましょう!

① 志望校の問題を知る

② 学習の正しい順番を押さえる

③ 自分に合った参考書・問題集を選ぶ

④ 合格から逆算した学習計画を立てる

この4点を意識できれば、勉強の視界は一気にクリアになり、生物は必ず得点源に変わります。

それでは、それぞれのポイントを具体的に見ていきましょう。

① 志望校の問題を知る

まずは志望校の入試問題を分析し、出題分野・難易度・解答形式を把握しましょう。

- 出題分野に偏りはあるか?

- 実験考察問題や記述式の論述問題は課されるか?

- 遺伝計算問題は頻出か?

こうした情報を整理することで、どこまで仕上げれば合格点に届くのか、どの分野に重点を置くべきかが明確になります。

限られた時間で入試での得点を最大化するのは、出題される分野に優先的にリソースを割くことが大切です。

戦略的な学習計画を立てる第一歩として、志望校の過去問分析を必ず行いましょう。

② 学習の正しい順番を押さえる

生物を効率よく伸ばすには、正しい学習の順序を知ることが大切です。

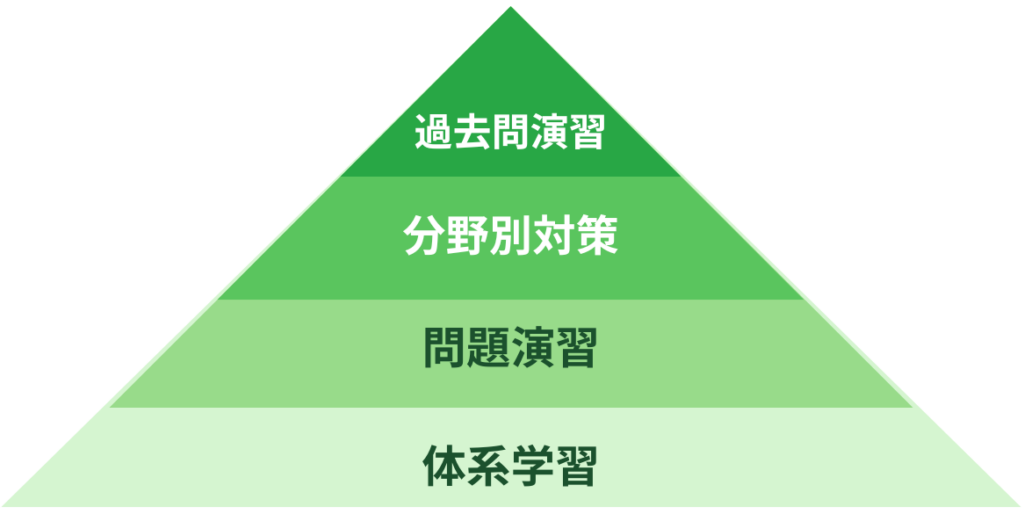

大学受験生物の学習は、以下の4ステップを順に踏んでいくのが基本です。

- 知識の土台を作る体系学習

- 知識の使い方を身につける問題演習

- 得点力を底上げする分野別対策

- 実戦力を完成させる過去問演習

この流れを押さえることで、知識の定着から実戦対応までを無駄なく積み上げられるようになります。かけた時間を確実に得点へと変えるためにも、まずはこの順序を意識しましょう。

③ 自分に合った参考書・問題集選び

生物学習で欠かせないのが、自分に合った教材選びです。

ここで重要なのは、先ほど紹介した学習段階と各教材の難易度を意識することです。

今の自分がどの段階にいるか、そしてどのレベルを目指すのかを明確にすることで、最適な教材ルートを選べます。

④合格から逆算した学習計画を立てる

ここまで紹介した3つの視点をもとに、最後は合格から逆算した計画を立てましょう。

志望校で求められるレベルをゴールに据えることで、今やるべきことが明確になり、迷わず取り組めるようになります。

大学受験生物を得点源にするために欠かせない4つの視点を紹介してきました!

次の章では、この4つの視点がどのように活きてくるのかを、具体的に見ていきましょう!

志望校の問題を知る

配点と出題傾向を把握する

まずは志望校の入試問題を分析し、出題分野・難易度・形式を把握しましょう。

生物の入試問題は大学によって特徴があり、暗記中心の知識問題が多い大学もあれば、実験考察や記述式の論述問題を重視する大学もあります。

▼以下は、2024年度の東京大学(理科Ⅱ類を参考)と北海道大学(総合入試 生物重点選抜群を参照)との入試を比較した表です。

このように、大学ごとに出題形式や頻出分野、思考力の要求度には大きな差があります。

こうした傾向の違いは国公立大学だけでなく私立大学でもはっきり見られます。

早稲田・慶應などの難関私大は東大型に近い記述・論述中心の出題が多く、実験考察や論理的説明の力が重視されます。

一方で、MARCH・関関同立などの中堅私大は選択式・マーク式が中心で、知識の正確さとスピード処理が得点の鍵となります。

そのため、志望校の傾向を掴んだ上で、毎年出題される分野を重点的に対策したり、特有の出題形式に慣れておいたりすることが重要です。

また、入試問題を分析することで、合格点に必要な到達レベルも明確になります。

「この大学なら典型的な知識問題を押さえれば合格点に届く」

「この大学では応用的な実験考察や長めの記述対策まで必要」

といった判断ができれば、無駄のない学習計画を立てやすくなり、自信を持って取り組めます。

学習の正しい順番を押さえる

生物の正しい学習ステップを知る

生物は、正しい順序を踏めば誰でも着実に得点を伸ばせる科目です。

その学習は、以下の4段階に分けて積み上げていくのが基本です。

体系学習

生物全体の知識を教科書レベルで整理し、用語や現象を一通り理解する段階です。

まずは教科書レベルの知識や現象を押さえることで、その後の問題演習で活用できるようになります。

問題演習

覚えた知識を実際の入試問題形式で使えるように練習する段階です。

正誤問題や図表問題、遺伝計算など典型的な出題を通して、知識を運用できる状態にしていきます。

分野別対策

生物には「遺伝」「代謝」「植物」など、多くの受験生が苦手とする分野があります。

さらに大学によっては、ほぼ毎年出題される定番分野もあります。

得点が伸び悩む要因を潰すために、重点的に補強して得点力を底上げする段階です。

過去問演習

志望校や共通テストの過去問に取り組み、時間配分や記述・論述の形式に慣れる段階です。

大学ごとの出題傾向を把握し、必要に応じて弱点を補強しながら実戦力を完成させます。

自分に合った参考書・問題集選び

参考書・問題集の選び方を知る

ここまでで、何を学ぶか・どこまでやるか・どう進めるかが見えてきたら、次は自分に合った生物の参考書・問題集を選ぶ段階です。

例えば、各学習段階(体系学習・問題演習・分野別対策・過去問対策)に対応する代表的な教材は、レベル(基礎・標準・応用・発展)に応じて整理できます。

このように、生物の教材は学習段階とレベルに応じて分類できるため、今の自分の立ち位置と目指す到達点を意識して、最適なルートを選ぶことが重要です。

以下の記事では、各教材の特徴や選び方について詳しく解説しています。

生物の参考書選びで迷ったときに役立つ内容になっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

合格から逆算した学習計画を立てる

計画の立て方を知る

ここまでで、合格までに自分が取り組むべき内容や進め方が整理できてきたはずです。

あとは、それらを確実に実行に移すための質の高い学習計画を立てるだけです。

まずは、志望校合格から逆算して、学習内容を月単位で可視化していきましょう。

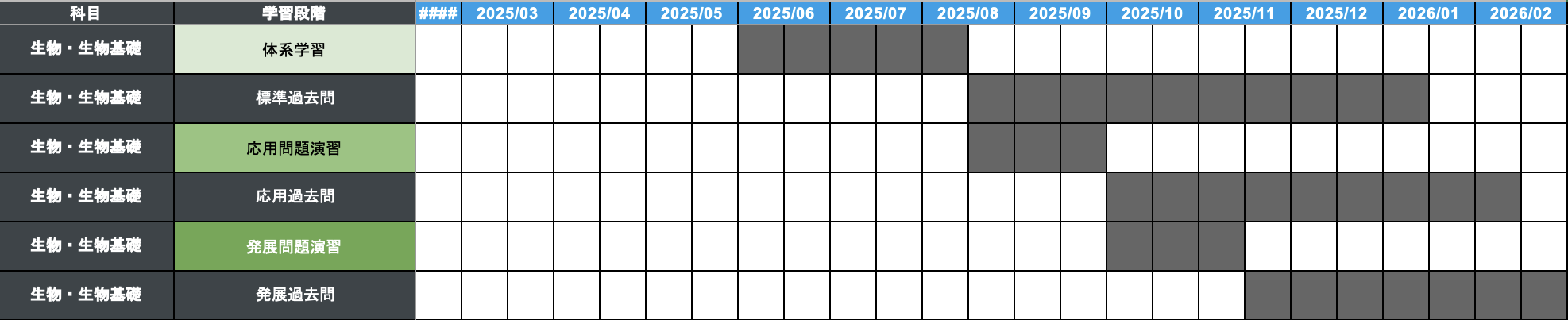

以下は、実際に現論会で生徒向けに作成された年間スケジュールの一例です。

このように年間をフェーズごとに明確に区切ることで、自分が今どの段階にいるのかを常に把握しやすくなります。

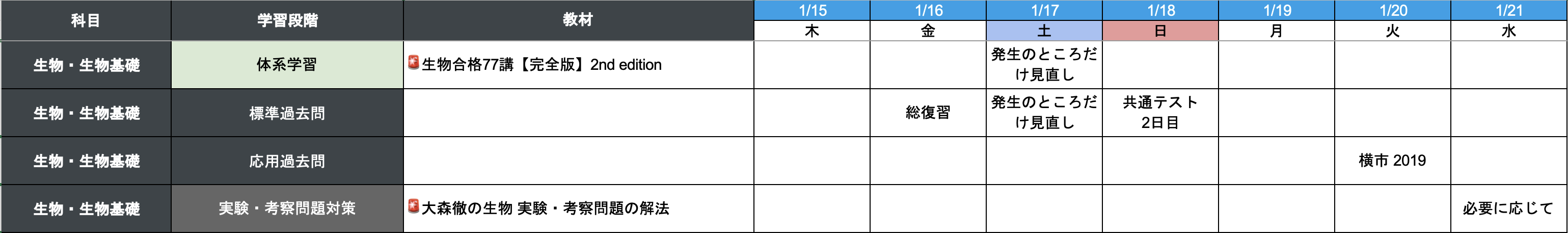

年間スケジュールは全体像をつかむために大切ですが、それを実行に移すには週単位での計画が必要です。

このように週ごとにやるべきタスクを具体化することで、年間計画は実行可能なプランに変わります。

次の章からは、いよいよ各段階の具体的な勉強法を紹介していきます!

補足:生物基礎の扱いについて

生物と生物基礎は、どちらも人体構造や自然環境を学ぶものですが、内容はほとんど被りません。

理系で生物を選択する受験生は、ほとんどの教材が生物基礎+生物の両方をカバーしているため、特別に意識しなくても自然に基礎範囲を学習できます。

一方、文系受験生や理系でも生物基礎のみを使う人は注意が必要です。

生物の教材にまで手を出すと、必要のない範囲に時間をかけてしまいオーバーワークになる恐れがあります。

自分の受験に必要な範囲を正しく知り、無駄のない学習を心がけましょう。

体系学習

高校生物の全体像を把握する

体系学習は、生物の基礎を固める最初の段階です。まずは知識を一通り整理し、それを問題で活用できる状態にしていくことが大切です。

生物の入試問題には考察問題や実験問題が多く、単なる暗記に実感が湧かず、抵抗を感じてしまう受験生も少なくありません。しかし、入試で点数を取るためには、まず教科書レベルの生物知識や現象を理解し、その上で問題に対応できる力をつけることが欠かせません。

現論会では、志望校で求められる知識の深さに応じて、以下の3段階の体系学習を想定しています。

基礎体系学習

共通テストで8割、日東駒専・産近甲龍レベルを目指す人におすすめの段階です。教科書レベルの用語や現象を整理し、基礎事項を一通り理解することを目指します。

標準体系学習

共通テスト8割以上、MARCH・関関同立レベルを目指す人向けです。教科書の内容をよりわかりやすく説明した参考書を活用し、各分野の理解を一歩深めます。基礎体系学習の内容だけでは不足してしまいます。

応用体系学習

難関大を志望する中で、二次試験の論述を確実に対策したい人向けです。生物学習の初めに取り組むものではなく、勉強を進める中で理解をさらに深めたいときに適したです。この段階では生物用語集を使用します。重要用語の解説が充実しているため、辞書のように参照しながら学習することで、正確な知識に基づいた答案を書く力を養うことができます。

段階ごとに自分に合った参考書を選び、理解を積み重ねることが後の問題演習や過去問対策で得点力を発揮するための確かな土台になります。

問題演習

知識を使いこなして実戦力を養う

問題演習は、体系学習で身につけた知識を実際の入試問題形式で使えるようにする段階です。

知識を覚えるから使えるへと変えるために欠かせないプロセスとなります。

生物は範囲が広く、各単元が独立しているため、体系学習をすべて終えてから問題演習に入ると、学習初期の内容を忘れてしまうことが多いです。

そのため、体系学習と並行して問題演習を進めることが効果的です。

また、生物の入試問題は大学レベルによって傾向が大きく異なります。

- 中堅大学:知識を問う問題が中心。教科書レベルを正確に覚えていれば対応可能です。

- 難関大学:記述・論述・実験考察問題が中心。単なる暗記の穴埋めではなく、論理的に説明する力が重視されます。

こうした特徴を意識し、志望校の出題傾向に合わせた問題演習を行うことが重要です。

段階別おすすめ問題集

基礎問題演習(対応レベル:共通テスト・日東駒専・産近甲龍)

生物[生物基礎・生物]入門問題精講:入試形式の基本問題で知識を確認でき、初学者でも取り組みやすいです。

標準問題演習(対応レベル:MARCH・関関同立・地方国公立)

生物問題集合格177問【入試必修編】:一題に対する解説が豊富で、問題演習を通じて知識を補強できます。

応用問題演習(対応レベル:早慶・旧帝・医学部)

生物問題集合格100問【定番難問編】:入試で差がつく難問を体系的に練習でき、応用力を磨けます。

発展問題演習(対応レベル:東大・京大・科学大・難関医学部)

生物[生物基礎・生物] 標準問題精講:難関大の過去問レベルを直接扱い、実戦的な演習ができます。

分野別対策

弱点補強と志望校傾向への対応

分野別対策の段階では、苦手分野の克服と志望校の出題傾向に合わせた強化を進めていきます。

問題演習を通して見えた弱点を重点的に補強すると同時に、志望校で頻出の領域については集中的に演習を行いましょう。こうして全体を底上げし、安定した得点力をつくることがこの段階の目的です。

参考書・問題集の選び方としては、例えば大学受験Doシリーズ 大森徹の生物を活用すれば、遺伝問題、計算・グラフ問題、実験・考察問題、記述・論述問題などを、自分の苦手に合わせてピンポイントに対策することができます。

さらに、過去問分析や模試結果も参考にすれば、自分に必要な分野がより明確になります。そこで最適な参考書・問題集を選び、弱点補強と頻出領域の強化を効率よく進めていきましょう。こうして積み重ねていくことで、合格に必要な実力を着実に養うことができます。

過去問対策

共通テスト対策について

共通テストの生物は、出題レベル自体は標準的で、二次試験や私大入試に向けて基礎力が固まっていれば十分に対応可能な難易度です。

ただし、問題の形式と時間配分には独特の癖があるため注意が必要です。過去問を通して形式に慣れ、時間感覚を掴んでおきましょう。

志望校の過去問演習

過去問演習は、生物学習の総仕上げであり、志望校の出題傾向を把握する最も確実な手段です。大学ごとに問題形式や頻出分野は大きく異なるため、まずは実際の過去問を解いて特徴を掴むことから始めましょう。

解いて終わりにせず、傾向を分析し、弱点を洗い出して問題集に戻ることが重要です。例えば「遺伝計算で時間がかかる」「実験考察で記述がまとまらない」といった課題を見つけたら、対応する問題集や参考書に戻って補強し、その後にもう一度過去問を解き直します。

この過去問 → 分析 → 対策 → 再び過去問のサイクルを繰り返すことで、弱点が次第に減り、本番で安定して得点できる実力が身につきます。

まとめ

ここまで、大学受験生物を得点源に変えるための勉強法を紹介してきました。

重要なのは、志望校から逆算して必要な力を見極め、正しい順序で学習を進めることです。

生物は暗記量が多く、考察問題や記述問題も多いため、最初は負担に感じるかもしれません。

しかし、正しい方法で一歩ずつ積み上げれば、必ず得点源にできます。

本記事が、皆さんの学習の指針となり、生物を得点源に変えるきっかけになれば幸いです。

合格に向けて、一歩一歩、着実に前進していきましょう。

なお、以下の動画では、この記事で紹介した内容に加えて、各段階に適した参考書の紹介も行っています。ぜひ活用してみてください。

監修者

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。

YouTubeチャンネル・X(旧Twitter)のご紹介