【満点~9割!】共通テスト物理対策はこれひとつ!基礎からの勉強法を解説!【2024年最新版】

2021年から始まった大学入試共通テスト。

旧センターとの違いは様々なありますが、新共通テストの中にも今までと共通して行える対策が十分にあります。

今回の記事では、物理に科目を絞り、共通テストとセンターの違いを説明したのち、共通テストで満点や9割を取れるようになるための勉強法について解説していきます!

執筆者

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。

この記事のポイント

3行で記事の要約!

- 共通テスト物理の特徴や、センター試験との違いを紹介

- 実際の問題を使って共通テストの特徴を解説!

- 共通テスト物理に向けた勉強法を紹介

この記事を読むと…

- 共通テスト物理の出題形式がわかるから、安心して勉強を始められる!

- 実際の問題を解くときの考え方がわかる!

- 基礎~共通テストレベルまでの勉強ルートがわかる!

センターとの違い

センター試験と共通するところ、異なるところを把握し、

上手に過去問を活用しましょう!

大学入試共通テストはセンター試験と比べて問題の難易度や分量に大きな変化は生じていません。

したがってセンター試験で満点がとれるような実力者なら、共通テストも問題なく満点がとれるでしょう。

しかし、異なる点が一つ。

共通テストでは、イラストや画像などを用い、日常の現象を物理学的に捉える問題が複数出題されることが多いです。

実際に共通テストのプレテストのころから相撲における運動方程式を立式して解く問題が出題されており、2024年度本試験ではペットボトルロケットと熱力学に関する問題が出題されました。

こうした問題は、物理の根本的な理解ができていれば問題なく解くことができるので、こうした問題が出るんだなという心構えだけをしていれば、通常通り解くことができるはずです。

共通テストの物理は旧センターと比べて、大きな変化はないよ!

平均点の推移

直近5年間の平均点を紹介します。

| 試験名 | 全国平均点 |

| 2024年度共通テスト本試験 | 62.97 |

| 2023年度共通テスト本試験 | 63.39 |

| 2022年度共通テスト本試験 | 60.72 |

| 2021年度共通テスト本試験(第一日程) | 62.36 |

| 2020年度センター試験本試験 | 60.68 |

実は、共通テストの4年分の平均点は61.23点、センター試験最後の6年分の平均点は61.49点で、平均点にほとんど違いはありません。

共通テストだからといって変に恐れる必要はなく、合格に必要な勉強をしていけば必ず良い点をとることができます!

共通テスト物理の勉強法

よく言われる話ですが、センター試験の物理は非常に簡単で満点が狙えるという噂があり、それを前提とした対策がありました。

共通テストに対してはどのような対策をとれば良いのでしょうか?

共通テスト物理の概要

まず初めに、共通テスト物理の概要について説明します。

共通テスト物理の大問構成はおおよそ以下のようになっています。

- 大問1(25) 小問集合

- 大問2(25) 力学

- 大問3(25) 波動(熱力学、原子)

- 大問4(25) 電磁気

2023年、2024年度の出題は上記のとおりの構成でした。

ただし、2022年は第4問に原子物理が、2021年は力学が第4問に配置されているなど異例の問題構成もありましたので、油断しないようにしましょう!

参考までに、2024年に行われた共通テスト本試験の問題が公開されていますので、ぜひリンクから問題を見て、時間を測って腕試しに解いてみてください。(出典:大学入試センター)

また、解答はこちらから見ることができます。(出典:朝日新聞デジタル)

物理をこれから習う、まだ物理に不安が多いという方は、まずはこの共通テスト物理の概要を見て、共通テストにはどのような問題が出るのかを理解しましょう。

大問1 小問集合

大問1は5題からなる小問集合です。

センター試験と同じように、各分野満遍なく、基本的な内容が出題されています。

基本的な現象、公式を暗記していれば選べる問題が多いですが、中には普段と異なった環境が題材となっているような、少しひねられた問題も含まれています。

このような普段と異なった環境での現象を理解するためには、普段の環境と異なる部分がどこにあるかをよく考える必要があります。

基礎的な問題、公式を完全に習得し、苦手を作らないようにしよう!

大問2 力学

大問2は力学の問題です。

運動方程式や力学的エネルギー保存則、運動量と力積、剛体の運動、そして万有引力の問題など、テーマとなる範囲は広いです。

そのため、力学の範囲内で苦手を作ることなく、全範囲に対応できる基礎学力が求められます。

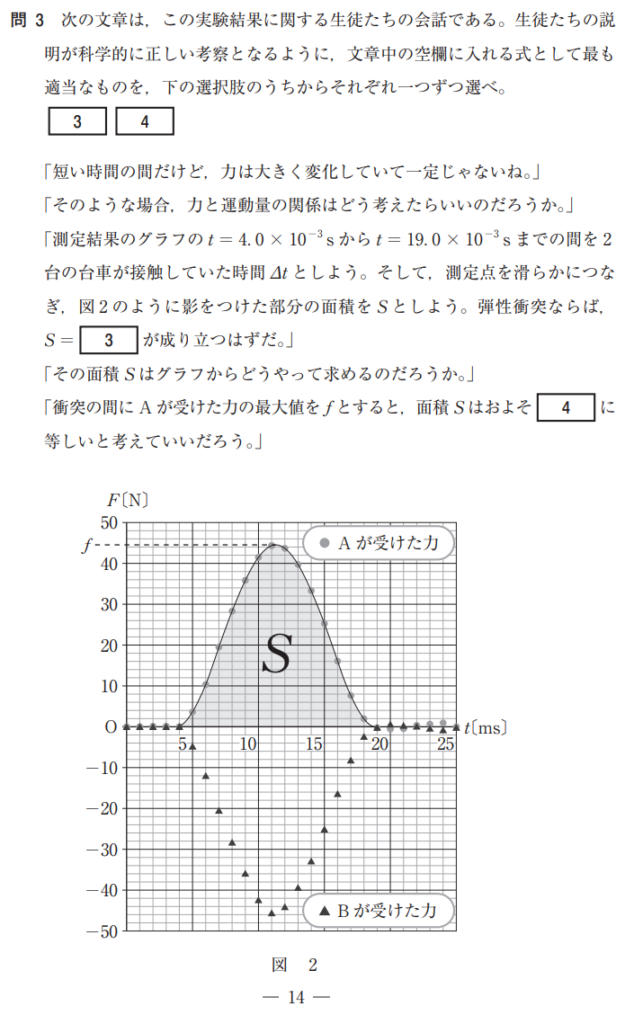

また、共通テスト試行調査では、衝突に関する実験とその結果について生徒の考察を考えるという共通テストの新形式の問題が出題されています。

それが次の問題です!

まずは3番からです。この問題の設定は、直線上で同じ重さmの2物体が両サイドから速さvで衝突するという問題です。

3番は会話から1つの物体が受けた力を求める必要があるということが分かります。

会話形式の問題ではこのように会話の中から何を求めればいいのかを自分で読み取ることが肝心です!

問題に戻りましょう!力を求めるときは力積なのか、エネルギー保存なのか、はたまた違う方法なのか、考えてみてください。

次に4番ですが、曲線で囲まれるSの面積を近似する問題です。

この問題はそこまで難しくないですが、気づけないとなかなか手ごわい問題となります。

一番は、どんな形に似てるか、どんな形なら計算しやすいかを考えましょう。

考えてもわからなかったら、解答の選択肢を見てみましょう。解答にはf とΔtがかけ算されています。このf とΔtはどこを表しているのか。それを考えれば答えが見えてくるでしょう!

このような新形式に対応するために、生徒たちの会話、計算方法に合わせて解くという形式に慣れる必要があるでしょう。

対話型などの共通テスト新形式の出題傾向に慣れていこう!

大問3 波動(熱力学、原子)

大問3は、共通テスト試行調査では波動の範囲が出題されていましたが、おそらく熱力学、原子分野の範囲もこの大問で出題されるでしょう。

大問3は、出題範囲は広いですが内容はそれほど難しくはないので、基礎的な部分を早いうちに理解してしまうのが良いです。

特に、これまでのセンター試験では原子分野の出題はあまりありませんでしたが、共通テストでは原子分野も他の分野と同じように出題されると考えて良いでしょう。

大問3の範囲、特に原子分野は出題回数が他の分野に比べて少ないために優先順位が下がってしまい、学習が不十分になりがちです。

しかし、原子分野は力学や電磁気に比べこの分野は難しい内容はほとんどなく、最も勉強の成果が出やすく、他の受験生に差をつけることができる単元と言えます。

原子分野は最も他の受験生に差をつけやすい単元!

大問4 電磁気

電磁気は苦手とする受験生が多く、それに呼応して出題回数も格段に多い分野です。

共通テストの電磁気は操作を行った直後の変化を理解することがとても大切です。

これはグラフ問題を除き、現象の途中経過を出題することは難しく、操作前後に出題が集中しやすいからです。

電磁気の現象を理解するために必要な知識はそれほど多くありません。

大切なことは知識を増やすことよりも、最低限の知識から様々な現象を読み解くことです。

最低限の知識、法則を使って、いかに現象を理解できるかが重要

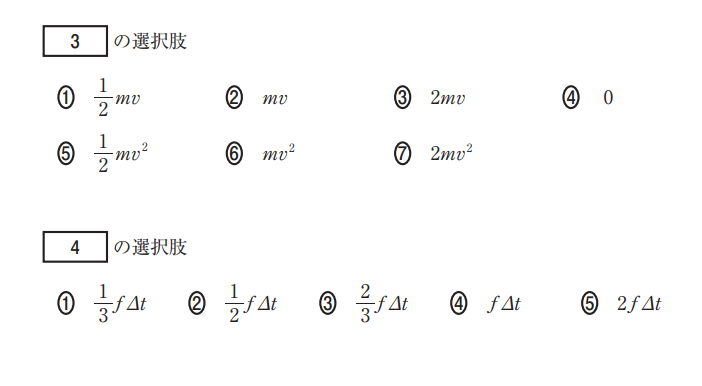

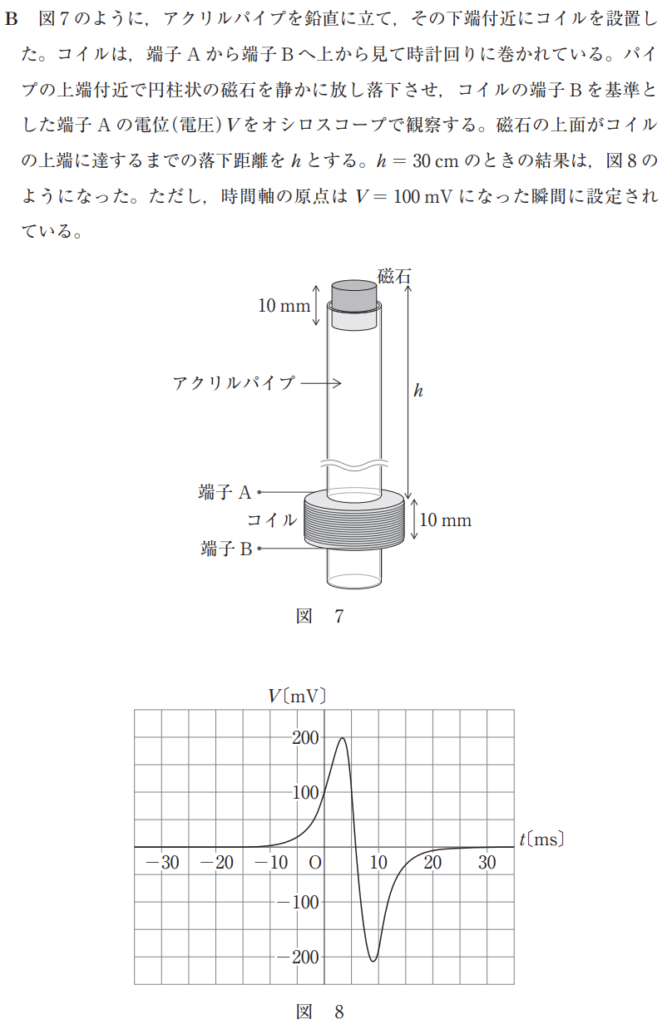

それではこの問題を考えてみましょう。ちなみに途中の問題で磁石はN極を下にしていることが分かっています。

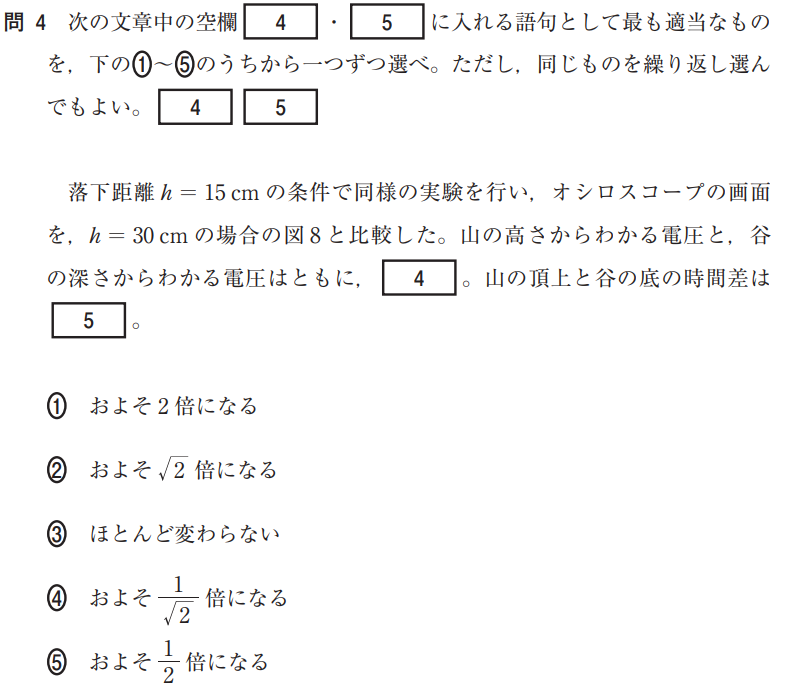

まずは4番、高さ半分から磁石を落とすとどれだけ電圧が変わるのかという問題です。

この問題は操作の途中を考えなくてはいけない問題なので難しい問題ですが、正しく考えられれば解けるようになっています!

まず電磁誘導で発生する電位差は何によって生まれるかを考えてみましょう。

学校の授業でファラデー電磁誘導の法則というものを習いましたよね?

それには、時間当たりの磁束の変化量に比例するとあります。

ここに気づくことが第1ステップです。

次に時間当たりの磁束の変化量を考えます。同じ磁石なので磁束そのものが変化することはありません。つまり速度が関係するのだろうということを考えます。

すると高さが違うのでコイルに進入する速度が変わります。ここまでわかってしまえば、あとは計算するだけです。この分野をきちんと理解できていないとこの後の計算も難しいかもしれませんが正解までたどり着いてみましょう。

難しい問題でもこのように、パズルのピースを埋めるように、正しい知識を徐々に使っていくことで1問を正解することができます!

実は次の5番も同じような解き方になっています。着眼点としては、山と谷の間で磁石はどんな動きをしているのかを考えることです。頑張って解いてみてください!

全体として、センター試験との大きな違いはほとんどなく、これまで通り高校物理から満遍ない分野の基礎力が問われる試験であることが予想されます。

また、物理という科目の特性上、センター試験や共通テストといった基礎力を確かめる試験では、難しい問題を作りにくいです。

問題の設定を複雑にすることができないため、簡単にならざるを得ないのです。

従って、いわゆる基礎的な分野をきちんと理解できていれば十分に共通テスト物理の満点を取ることができるようになるはずです!

共通テスト対策は満遍なく、基礎を完璧に

共通テスト物理の対策:基礎編

上記を踏まえると、基礎的な勉強さえしておけば共通テストの物理においても満点を狙えることがわかります。

それでは、その物理の基礎的な勉強とはどのようにすれば良いのでしょうか?

物理の基礎を学ぶ時、オススメする勉強法は一つだけ。

「物理のエッセンス」をやりましょう。

物理のエッセンスとは、受験物理において不動の地位を築いている参考書で、受験物理の全ての分野の必要な知識が詰め込まれたまさにエッセンスを学べる書籍です。

物理のエッセンスをきちんとやりこむことで、物理の基本的な現象、公式の使い方を理解することができ、共通テストでも8割はコンスタントに取れる力が身につくはずです!

各分野の解説をしっかりと読み込み、それを問題演習することで、効率的な勉強をすることができるので、ぜひ手にとってみてください!

また物理の勉強ルートについて知りたい人はまとめ記事を以下のリンクからチェックしてみてください!

物理勉強ルートまとめ:【物理勉強ルート完全版】物理の偏差値を30上げる物理の勉強法とは?

※YouTubeでの参考書のやり方について解説しているので要チェックです!

共通テスト物理の対策:実践編

物理のエッセンスで十分な基礎力を身につけたと思ったら、まずセンター試験の過去問を解いてみましょう。

この時に9割取れていれば素晴らしいですが、そうはいかないのが現実だと思います。

この後にするべき対策は、間違いの理由をきちんと把握することです。

例えば、

- まだ波動の分野で理解不足による失点がある

- 計算ミスを頻繁にしてしまうことにより、落としている問題がある

- 時間さえあれば解けたはずだが、時間内には解ききれなかった

などの様々な間違いの理由が見つかるはずです。

そして、これに対して対策を打っていくことで共通テスト物理の満点が近づいていくのです!

もし苦手な分野があるのなら、物理のエッセンスに戻って再度問題演習。

計算ミスや時間不足が目立つ場合は過去問やセンター形式、共通テスト形式の問題集を何年分か解いてみて形式になれる。

間違い方に合わせた勉強をすることで、物理のエッセンスで固めた基礎力が確かならば確実に9割をとっていくことができるはずです!

ここで注意すべきは、難関校などを受験する受験生で二次試験において物理を使う場合、いわゆる問題への慣れが足りない場合は後回しで大丈夫です。

なぜなら物理の二次対策をしていく中で、共通テスト形式の標準問題で困ることがなくなるはずだからです。

ただ、基礎が欠けていることにより9割を取れていない場合はきちんと物理のエッセンスで勉強してくださいね。

まとめ

共通テスト物理において満点や9割を取得するための勉強法について、センター試験との比較も交えながら、解説してきました。

大学共通テストに変わるといえど、高校までの物理の基礎力を確認するテストには変わりありません。

十分な勉強をして盤石な物理力を身につけ、満点をとってきてください!

※共通テスト全体に関する対策に関しては次の記事にまとめていますので、読み進めてみてください

監修

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。

この記事に関連したオススメ記事

関連する勉強法も全て頭に入れて、より効率的で自分に合った勉強法を見つけてください!

勉強法や勉強計画で質問や疑問があったら、お気軽に無料体験にお越しください!

YouTubeチャンネル・X(旧Twitter)のご紹介