【2025年最新版】共通テストから難関大まで対応!大学受験物理を得点源にする戦略的学習法

大学受験の物理は、公式の意味や使い方まで理解できていないと、すぐに伸び悩んでしまいます。

さらに、特に難問では数学的な応用力や論理的思考力も問われるため、学習の順序を誤ると努力が得点に結びつきにくくなります。

こうした理由から「物理にはセンスが必要では?」と不安になる人も多いですが、正しい順番で基礎から積み上げれば、誰でも得点力は伸ばせます。

本記事では、これから受験勉強を始める人や、物理の伸び悩みに直面している人に向けて、物理を得点源に変える具体的な勉強法を紹介します。

基礎理解から過去問演習まで、段階を追って丁寧に解説するので、読み終える頃には志望校合格までの道筋が明確になるはずです。

【物理を得点源に!】大学受験物理の勉強で必ず押さえたい4つの視点

大学受験物理でまず知るべき“4つのこと”

大学受験物理の勉強を始める前に、まず次の4つの視点を押さえましょう!

① 志望校の問題を知る

② 学習の正しい順番を押さえる

③ 自分に合った参考書・問題集選び

④ 逆算した学習計画を立てる

この4点さえ意識できていれば、勉強の視界は一気にクリアになり、物理は必ず得点源にできます。

それでは、それぞれのポイントを具体的に見ていきましょう。

① 志望校の問題を知る

まずは志望校の入試問題を分析し、出題分野・難易度・解答形式を把握しましょう。

- 力学・電磁気の出題バランスはどうか?

- 波動や原子物理は出題されるのか?

- 記述式の論述問題か、それともマークシート形式中心か?

こうした情報を整理することで、どこまで仕上げれば合格点に届くのか、どの分野に力を入れるべきかが明確になります。

限られた時間で効率よく得点力を伸ばすには、出題される分野に優先的にリソースを割くことが大切です。

戦略的な学習計画を立てる第一歩として、出題傾向と配点を必ず把握しておきましょう。

② 学習の正しい順番を押さえる

物理を効率よく伸ばすには、正しい学習の順序を知ることが大切です。

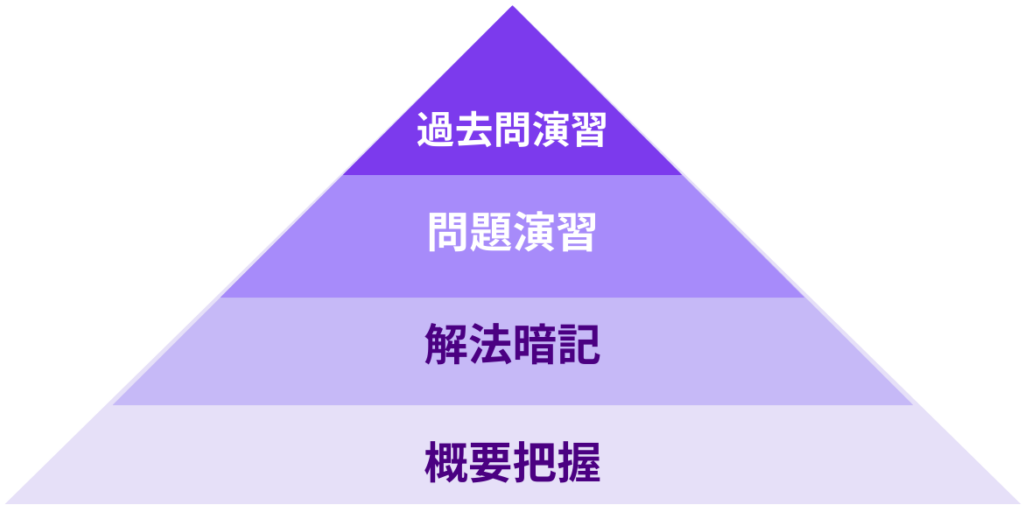

大学受験物理の学習は、以下の4ステップを順に踏んでいくのが基本です。

- 土台を形作る概要把握

- 典型的なパターンを身につける解法暗記

- 得点力を養う問題演習

- 実戦力を完成させる過去問演習

この順序で学習を積み上げることで、かけた時間を確実に得点へとつなげられます。

③ 自分に合った参考書・問題集選び

物理学習で欠かせないのが、自分に合った教材選びです。

ここで重要なのは、先ほど紹介した学習段階と各教材の難易度を意識することです。

今の自分がどの段階にいるか、そしてどのレベルを目指すのかを明確にすることで、最適な教材ルートを選べます。

④合格から逆算した学習計画を立てる

ここまで紹介した3つの視点をもとに、最後は合格から逆算した計画を立てましょう。

ゴールから逆算することで、今やるべきことに迷わず取り組めるようになります。

大学受験物理を得点源にするために欠かせない4つの視点を紹介してきました!

次の章では、この4つの視点がどのように活きてくるのかを、具体的に見ていきましょう!

志望校の問題を知る

配点と出題傾向を把握する

まずは志望校の入試問題を分析し、出題分野・難易度・形式を把握しましょう。

大学ごとに、問題の構成や頻出テーマ、問われる思考力の深さには明確な違いがあります。

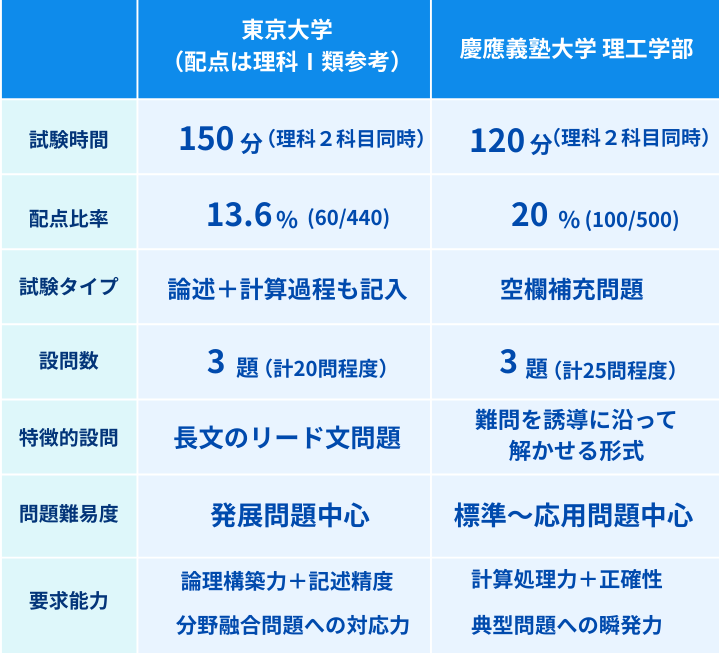

▼以下は、2024年度の東京大学(理科I類を参考)と慶應義塾大学 理工学部の物理入試を比較した表です。

このように、大学ごとに物理の出題形式や頻出分野には大きな差があります。

そのため、毎年出題される分野を重点的に対策し、特有の出題形式に慣れておくことが重要です。

また、入試問題を分析することで、合格点に必要な到達レベルも明確になります。

「この大学なら典型問題を押さえれば合格点に届く」

「この大学では応用・発展的な記述対策まで必要」

といった判断ができれば、無駄のない学習計画を立てやすくなり、自信を持って取り組めます。

学習の正しい順番を押さえる

物理の正しいステップを確認する

物理は、正しいステップを踏めば誰でも実力を伸ばせる教科です。

その学習ステップは、以下の図のように、4つの段階で構成されています。

まずは概要把握の段階です。物理という科目の全体像をざっくりと理解し、公式の意味や使い方を押さえながら、例題レベルの問題を解けるようにすることが目標です。

続いて解法暗記の段階に進みます。ここでは、入試で頻出する典型問題のパターンや公式の使い方を身につけ、必要な解法を素早く引き出せる状態を作ります。こうしておくことで、より複雑な問題にも対応しやすくなります。

次は問題演習です。暗記した解法を実際の問題の中で使いこなし、複数の原理や考え方を組み合わせて解く練習を積みます。本番に近い複合問題に取り組むことで、得点力を実戦レベルにまで引き上げていきます。

最後は過去問対策です。志望校や共通テストの過去問に取り組みながら、時間配分や出題形式に慣れ、大学ごとの出題傾向や記述の型、誘導の流れを把握します。その大学に合わせた戦い方を身につけることが、この段階の最大の目的です。

このように段階を踏んで学習を積み上げていけば、物理は確実に得点源へと変わっていきます。

自分に合った参考書・問題集選び

参考書・問題集の選び方を知る

ここまでで、何を学ぶか・どこまでやるか・どう進めるかが見えてきたら、次は自分に合った物理の参考書・問題集を選ぶ段階です。

例えば、各学習段階(概要把握・解法暗記・問題演習・過去問対策)に対応する代表的な教材は、レベル(基礎・標準・応用・発展)に応じて整理できます。

このように、物理の教材は学習段階とレベルに応じて分類できるため、今の自分の立ち位置と目指す到達点を意識して、最適なルートを選ぶことが重要です。

以下の記事では、各教材の特徴や選び方について詳しく解説しています。

物理の参考書選びで迷ったときに役立つ内容になっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

合格から逆算した学習計画を立てる

計画の立て方を知る

ここまでで、合格までに自分が取り組むべき内容や進め方が整理できてきたはずです。

あとは、それらを確実に実行に移すための質の高い学習計画を立てるだけです。

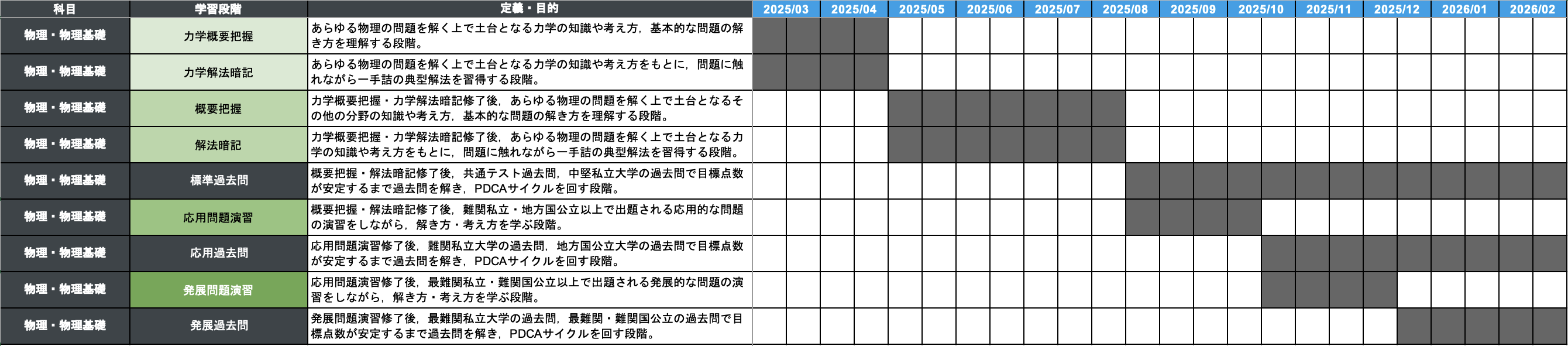

まずは、志望校合格から逆算して、学習内容を月単位で可視化していきましょう。

以下は、実際に現論会で生徒向けに作成された年間スケジュールの一例です。

このように年間をフェーズごとに明確に区切ることで、自分が今どの段階にいるのかを常に把握しやすくなります。

年間スケジュールは全体像をつかむために大切ですが、それを実行に移すには週単位での計画が必要です。

このように週ごとにやるべきタスクを具体化することで、年間計画は実行可能なプランに変わります。

次の章からは、いよいよ各段階の具体的な勉強法を紹介していきます!

概要把握

知識の土台を築く

概要把握の段階では、教科書レベルの基本用語や法則を一通り習得し、高校物理の全体像をつかむことを目的とします。

現論会ではこの段階を、レベルに応じて「基礎概要把握」と「標準概要把握」に分けて設定しています。

基礎概要把握では、演習題がほとんどなくインプットに特化した講義系参考書として

一度読んだら絶対に忘れない物理の教科書:物理学が成立した背景と同時に学べます。

イメージでわかる物理基礎&物理 橋元流解法の大原則:直感的に物理を理解できます。

さらに、手を動かしながら学べるアウトプット重視の参考書として

宇宙一わかりやすい高校物理:豊富なビジュアルでわかりやすく学べます。

秘伝の物理 物理のインプット講義:公式の導出が深く学べ、理解を定着できます。

やまぐち健一の わくわく物理探検隊 NEO:微積物理の入門として最適です。

をおすすめしています。

また、1冊目から到達点を高めに設定したい場合は、標準概要把握として

坂田アキラの物理基礎・物理の解法が面白いほどわかる本:受験生視点の解説が特徴です。

漆原晃の物理基礎・物理が面白いほどわかる本:数式で物理をロジカルに学べます。

が適しています。

解法暗記

典型問題を自分の中にストックする

概要把握で基礎知識を身につけたら、次は解法暗記の段階です。

ここでは、入試で頻出する典型問題を通じて、公式の使い方や解法パターンを素早く引き出せる状態にします。

現論会では、この段階を標準解法暗記と応用解法暗記の二つに分けています。

標準解法暗記

大学入試物理では、公式や基本法則をそのまま当てはめれば解ける典型問題が数多く出題されます。

例えば、力学ならエネルギー保存・運動方程式、電磁気なら回路計算・磁場の力など、

解き方を知っていれば短時間で得点につなげられる問題が多数あります。

標準解法暗記の目的は、このタイプの問題ではこの手順という対応関係を確実に覚えることです。

多くの頻出パターンを見て解き方をストックし、問題を見た瞬間に解法が浮かぶ状態を目指します。

現論会ではこの段階の参考書としてコンパクトに終えたい方向けには 漆原の物理 明快解法講座を、網羅的に取り組みたい方にはひとりで学べる 秘伝の物理講義を推奨しています。

応用解法暗記

標準解法暗記を一通りマスターした後、余裕のある人や難関大・医学部など高難度入試を目指す人は応用解法暗記へ進みましょう。

この段階では、公式の適用条件や導出過程を理解し、なぜその解法になるのかを押さえます。

現論会では、この応用力を養う参考書として 体系物理を推奨しています。公式の背景や原理を深く掘り下げ、幅広い問題設定に対応できる思考力を磨くのに最適です。

難問でも使う公式は変わらないことが多いため、今の条件から使える公式を瞬時に見抜く力が重要です。

公式を深く理解し、条件や視点が変わっても柔軟に対応できる力を養うことが、この段階の最大の目的です。

問題演習

解法を使いこなして得点力をつける

概要把握で得た知識と、解法暗記で身につけたパターンをもとに、いよいよ実戦的な問題演習に入ります。

この段階の目的は、入試本番レベルの問題を解きながら、知識と解法を得点に直結させる実戦力を養うことです。

入試問題では、複数の分野や原理が絡み合った設定が多く見られます。

そのため、初見の問題でもどの解法を使い、どう組み合わせるかを瞬時に判断できる力が不可欠です。

物理では、解法を2つ3つ組み合わせて答えにたどり着くケースも珍しくありません。

こうした複雑な問題に対応するためには、複合的な条件設定を含む入試形式の問題で訓練するのが最も効果的です。

一問ごとに方針立てから計算、見直しまでを丁寧に行い、本番でも落ち着いて対応できる力を磨きましょう。

過去問対策

共通テスト対策について

共通テストの物理は難易度は標準的で、二次試験や私大対策で基礎力があれば十分対応できます。

特別な対策は不要ですが、出題形式やマーク式特有の誘導には事前に慣れておきましょう。

過去問を数年分解き、形式への感覚をつかんでおくと安心です。

志望校の過去問演習

最後の仕上げは志望校の過去問演習です。取り組む目的は大きく二つあります。

出題傾向に合わせて実力を最適化する

物理は大学によって、出題分野の偏りや計算問題・論述問題の比重が大きく異なります。

過去問を分析し、その大学で求められる能力を正確に把握しましょう。

例えば、毎年力学が必ず出る大学なら時間配分を含め力学を完答できる訓練をする、記述量の多い大学なら答案の書き方を練習するといった対策が必要です。

本番を想定した実戦練習を行う

過去問で時間配分・解答順序・取捨選択・見直し方法など、本番の立ち回りを固めます。

難問でも部分点が狙えるなら優先して取り組む、本番用紙に過程をしっかり書く、見直しでは計算ミスが出やすい箇所を重点的に確認する、こうした自分なりの戦略を確立しましょう。

過去問は解きっぱなしにせず、間違えた問題はもちろん、たまたま正解した問題も含めて検証しましょう。

必要であれば同じ問題を何度も解き直し、完全に自力で完答できるレベルまで仕上げます。

過去問をここまでやり込めば、志望校合格に必要な得点力が確実に完成しているはずです。

まとめ

ここまで、大学受験物理を得点源に変えるための戦略的な学習法を解説してきました。

大切なのは、志望校から逆算して必要な力を見極め、正しい順序で適切な教材を使い、段階的に積み上げることです。

物理は、一見難しく感じても、今やるべきことを着実にこなせば必ず伸ばせる科目です。

正しい方法でコツコツ学べば、解けなかった問題が解けるようになり、苦手分野が得意分野に変わる瞬間を実感できるでしょう。

本記事が、皆さんの学習の指針となり、物理を得点源に変えるきっかけになれば幸いです。

合格に向けて、一歩一歩、着実に前進していきましょう。

なお、以下の動画では、この記事で紹介した内容に加えて、各段階に適した参考書の紹介も行っています。ぜひ活用してみてください。

監修者

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。

YouTubeチャンネル・X(旧Twitter)のご紹介