【数強必携の書】東大生直伝!『1対1対応の演習』の使い方講座

1対1対応の演習は現論会の推奨教材です。

本書のメリット・デメリットから 参考書ルートへの組み込み方まで徹底解説していきます!

1対1対応のメリット・デメリット

1対1対応の演習の購入を検討している受験生に他参考書と比較してメリット・デメリットを紹介していきます!

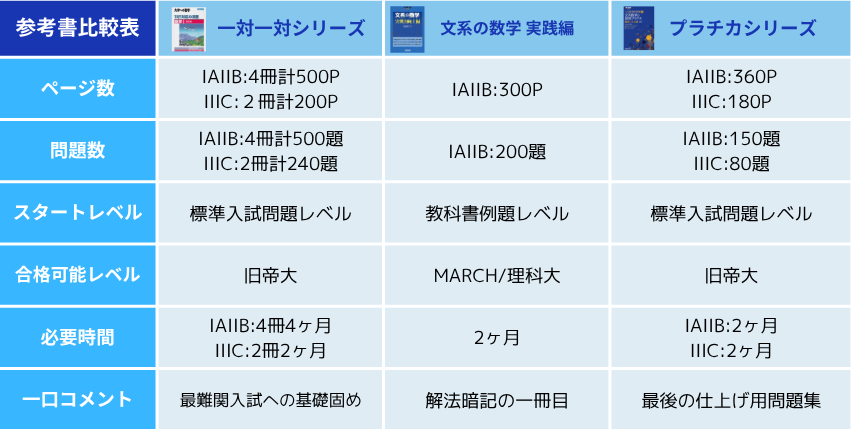

1対1対応の演習を有名な文系の数学 実践力向上編やプラチカシリーズと比較し、簡単に特徴をまとめてみました。

3つの参考書は、いずれも最終的に目指す大学のレベルに大きな差はありません。

しかし、1対1対応の演習は他の2冊とは明確に性質が異なります。

この参考書は、演習と名がついてはいるものの、実際にはインプット寄りの構成で、問題を通して解法の型を深く理解・整理すること(学習段階でいうところの解法暗記)に特化しています。

特に注目すべきは、タイトルにもある「1対1対応」という思想。

一見似ている問題がページごとに並んでいるように見えても、それぞれが異なる切り口や発想を求めてきます。

これは、大学側が「解法の解像度が低い学生」をふるいにかけるため、意図的に似た構造で異なる思考力を試す問題を出題していることに対応したものです。

つまりこの参考書は、「似た問題にどう違う視点で立ち向かうか」を学ぶことで、解法の粒度を細かく捉える力を養います。

結果として、1対1対応の演習は、他の2冊とは異なり一定の実力をつけたうえでさらに上を目指すための解法暗記の一冊として非常に有効です。

ただしデメリットとしてⅠA, ⅡBを合わせて約500題、Ⅲまで合わせると約720題(例題のみであればそれぞれ半分)もの数に登るため計画性をもって参考書ルートを構築しないと入試本番までに間に合わず破綻してしまう可能性もあります。

あくまでインプットがメインの教材で習得後に演習用の参考書にも触れておきたいことに留意してください。

1対1対応の演習はこんな人にオススメ

「1対1対応の演習」は、すべての受験生に向けた参考書ではありません。しかし、使いこなせる人にとっては、数学の解法力を一段階も二段階も引き上げてくれる強力な武器になります。では、どんな人にこの参考書が向いているのでしょうか?以下のようなタイプの学生には、特にオススメです。

◆ 基礎~標準レベルの演習を一通り終えた、難関大学志望の高2~高3生

- 基礎レベルの問題集(青チャートのコンパス1~3・基礎問題精講など)をひと通り終えている

- 早慶/旧帝大以上のレベルを目指していて、さらに解法の精度を上げたいと感じている

まず大前提として、「1対1対応の演習」は難関大学志望者向けの標準的な解法暗記用の参考書です。

基礎がまだ固まっていない段階では難しすぎるため、教科書の理解や基礎的な問題集(青チャート・基礎問題精講など)を終えた後に取り組むべきです。

◆解法パターンを「暗記」ではなく「構造」として理解したい人

- 単なる「問題数をこなす」だけでは成績が伸びづらいと感じている

- 「何を軸に解法を選んだのか」を自分で説明できるようになりたい

- 入試問題で「何となく解けた」が多く、根拠を持って解法を選べるようになりたい

このレベルを目指すのであれば、「標準的な解法パターン」の暗記・習得は必須です。なぜならどんなに難解な入試問題でも標準的な解法を組み合わせで解くことができるからです。そのためには分野ごとに解法の要点を整理し、解法の取捨選択のための判断軸が身についている必要があります。「1対1対応の演習」は、そのための最適な教材です。1問ごとに異なるアプローチを要求される構成は、解法の幅を増やし、入試本番での応用力を養います。

注意:すべての人に向いているわけではありません

習得できれば合格に大きく近づく参考書である一方で、この参考書には向かないケースもあります。特に時間的な余裕がない人は注意が必要です。

- 高校3年生の夏までに終わらせたい教材です

入試本番に向けた応用演習を行うには、その前段階として解法を固める必要があります。、「1対1対応の演習」は応用演習の目段階に相当するため遅くとも高校三年生の夏までには終えるのが理想です。

また補足として東京一科/難関医学部レベルになると、高度な演習が求められるため、「1対1対応の演習」は高校二年生の夏に習得できているのが理想です。

(ただし、高校3年の夏にこの教材を終えたうえで合格している東大生も実際に存在するので急ぎすぎも禁物です) - 短期間で終える覚悟が必要

目安として、「6ヶ月で6冊(文系の場合は4ヶ月で4冊)を2周する」くらいの覚悟が必要です。解法暗記は時間をかけすぎると学習効果が弱まります。脳はインプットが長期間になるほど整理しづらくなってしまうからです。つまり、時間が足りない・ペース管理が苦手な人には、正直あまりオススメできません。

到達可能レベル

現論会に通っていた生徒さんのうち1対1対応の演習を参考書ルートに組み込んで合格した大学名の一覧になります。

東京大学、京都大学、一橋大学、東北大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学、早稲田大学、慶應義塾大学、東京理科大学

1対1対応の攻略方法

大まかな流れ

1対1対応の演習はⅠ,A,Ⅱ,B,Ⅲ,Cの計6部からなるシリーズ参考書です。 この参考書シリーズは2周することを推奨します。文系でもCの範囲が問われることがありますので、ⅠA→ⅡB→C→Ⅲというように進め2周目もⅠAから再び取り掛かるようにしてください。

1周目、2周目の学習目標は以下の通りです。

1周目:解法のインプット/正しい計算手順の定着

2周目:解法の再確認

1周目は1冊3週間ほどかけて読み進め、2周目は6冊を1ヶ月かけて解法の総ざらいを行いましょう。

具体的な参考書構成

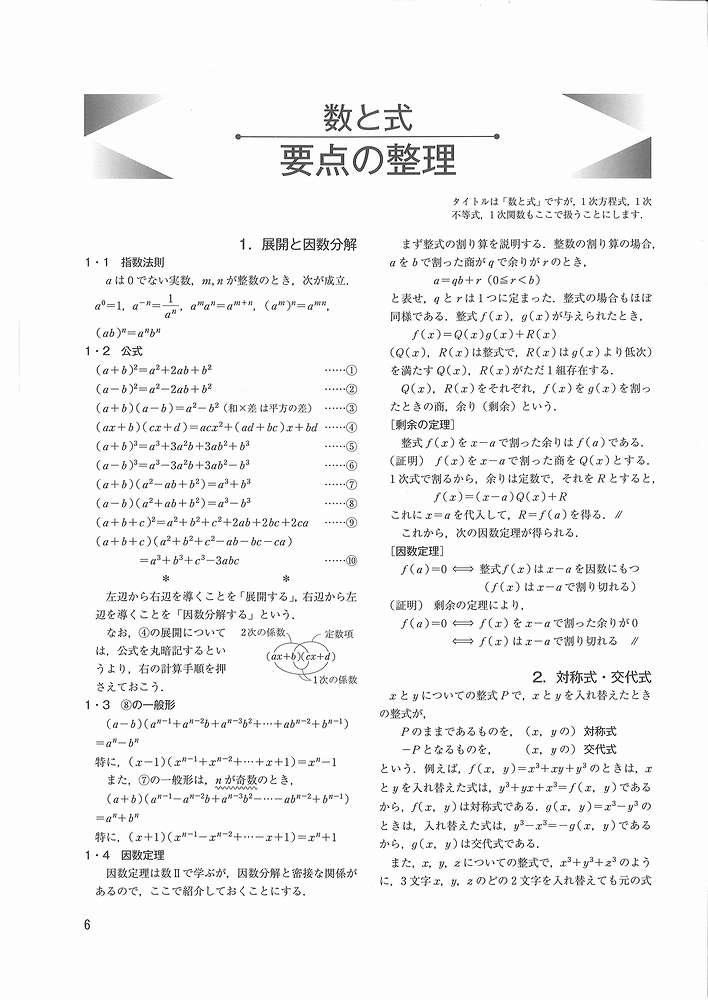

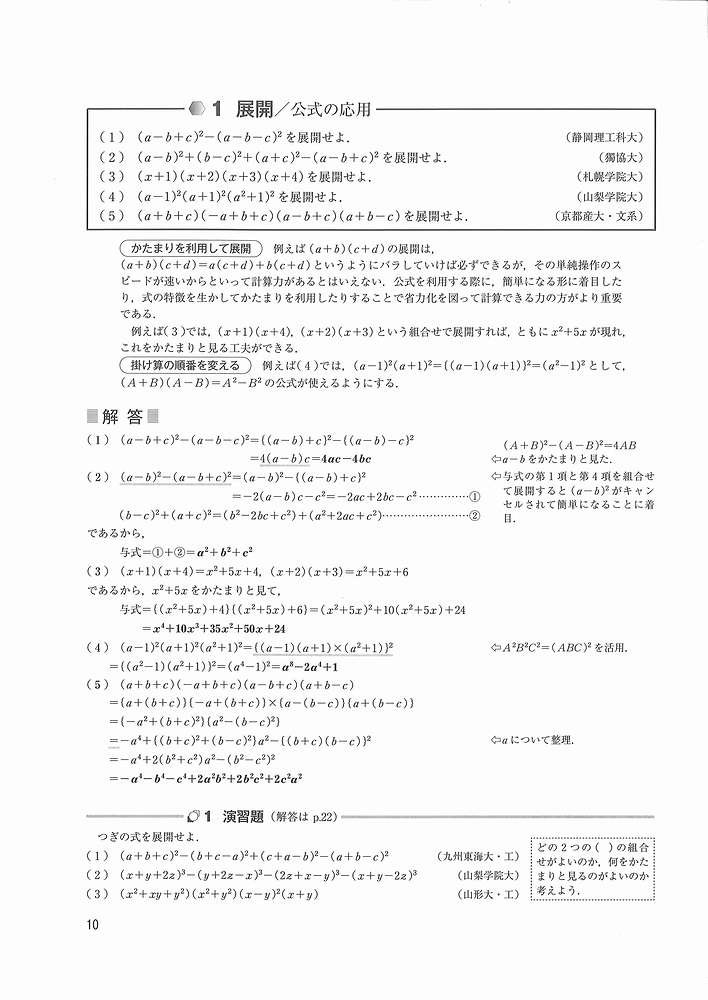

1対1対応の演習は要点の整理/例題/方針ガイド/解説/演習題から構成されています。

要点の整理で単元の知識の総括を行い、テーマごとの例題を方針ガイドをヒントに解き進める流れになります。

1対1対応の演習の特徴として、方針ガイドや解説のコメントが非常に秀逸で他参考書に比べてより一般的な解法の見解が提示されています。これらの方針のヒントを解き進めていくごとに自分なりの体系化を行うことで数学のインプットは完璧に定着できます。

以下、各項目の詳細を記載します。

要点の整理

要点の整理の詳細はこちら

例題

例題の詳細はこちら

方針ガイド

方針ガイドの詳細はこちら

解説

解説の詳細はこちら

演習題

演習題の詳細はこちら

具体的な攻略法

例題を解く(目安:20分)

まずは例題に目を通して以下の事項を確認してください。

レベル1:その問題に該当する単元の主な解法

解法の整理のために必要不可欠です。

詰まったら教科書や以前取り掛かっていた参考書などを振り返って思い出してみてください。

レベル2:前ページの問題とどこが違うか

解法の選択基準を身につけるのに大切です。

レベル3:解答を作成する

例題を見て15~20分眺めた後、レベル2・3で詰まったら解説に進んでみましょう。

レベル4:解法の選択基準を自分なりにまとめる

(※東京一科/難関医学部志望者に推奨)

前ページの問題などと比較しながら、なぜその解法を選択するのかの基準を自分なりにまとめてみましょう。自身の中で整理がついたら学校や塾の先生に見てもらうことをお勧めします。

解説を読む(目安:10分)

解説を読む時には以下の事項に沿って自分に足りなかったところを補いましょう。

レベル1:解答の方針はあっていたか

解法の整理/解法の選択ができていたか確認

自分はなぜ間違った解法を選んだのか、解説がなぜその解法を選んでいるのかについてを自身の解答の側に自分の言葉で書き記すと定着しやすくなります。また、ここで前ページの問題とどこが違うかについても考察しておきましょう。

レベル2:正しい計算手順で解き進められていたか

大学の数学シリーズは数学が良く出来る人の計算手順を示してくれます。このインプット段階のうちに賢い計算方法を身につけるとライバルと差をつけることができます.

演習問題を解く(目安:20分)

演習問題は東京一科・難関医学部志望者または旧帝大志望で数学を得点源にしたい受験生ならば着手しても良いです。ですが、演習問題を全て完璧に解ける必要はありません。2周目で解ききれなかった例題の演習問題のみに取り掛かる方針で十分でしょう。ここに時間をかけすぎず演習用の教材に移行する方が重要です。

参考書ルート

まず、数学の歩み方について概要をお伝えします。(詳しい数学の歩み方はこちらから)

主に数学の学習段階は概要把握、計算練習、解法暗記、応用問題演習、分野別対策、過去問演習の6つに分類できます。

概要把握

高校1〜3年生までの数学単元を一通り理解する段階

計算練習

計算のスピードと精度を高める段階

解法暗記

入試で出題される典型的な解法をインプットする段階

応用問題演習

難関大学入試レベルの問題で合格点を取れるようにする段階

分野別対策

志望校の出題傾向や、自分の苦手単元を攻略するための学習段階

過去問演習

志望校・併願校の実際の過去問や過去問演習に相当するテキストに取り組む段階

現論会はこれらの学習段階に参考書を当てはめることで参考書ルートを構成しています。

ここでは理系の早慶・難関国公立レベル以上を志望する受験生用に現論会で採用されている参考書ルートの一例に紹介します。

Q&A

Q1. いつから始めるべきですか?

標準的には高校2年の冬〜春休みにスタートできると理想的です。

東大・京大志望者であれば高2の春〜夏に始め、高3の夏前までに全範囲2周終えておくのが理想です。MARCHや早慶志望でも高3夏までには終える計画を立てたいところです。

Q2. どれくらいのペースでやるべき?

1日2〜3題ペースで進めると、理系なら6ヶ月で6冊を2周、文系なら4冊4ヶ月を2周できます。

1周目は理解重視、2周目はスピードと定着を意識すると効果的です。

特に1周目は「解法のパターン化」に集中しましょう。

Q3. 演習題はやるべき?

高3夏までに例題や解法の整理ができており、応用問題の演習に入る前に再度解法を定着させたい場合は着手してもよいです。ただし、解法の定着のために例題や要点の整理を読み込むことのほうが優先度が高いことに注意してください。

Q4. 「1対1対応の演習」とはどんな参考書?

青チャートや基礎問題精講は「網羅型」「広く浅く」の参考書ですが、1対1対応は「深く・ピンポイント」に解法を定着させる参考書です。

例題と解法が1対1対応しており、類題でもアプローチが違うことを学べるのが大きな強みです。

Q5. 要点の整理や解説を読んでもよくわかりません。向いていないのでしょうか?

概要把握の学習がおろそかな可能性が高いです。

あくまで1対1対応の演習は上級者向けのインプット用参考書です。

恐れずに青チャートや基礎問題精講などの基本的な参考書を読み直したり、教科書の定義を理解する段階に戻りましょう。概要把握を飛ばして理解できるほど優しい参考書ではありません。

概要把握を定着させている場合も大学への数学の独特のレイアウトや文言がわかりづらい場合もあります。その時は他の参考書を検討してもいいと思われます。

Q6. 「1対1対応の演習」は文系もやるべき?

文系でも数学で差をつけたい人には非常におすすめです。

特に早稲田・慶應などでは数学が勝負になる学部もあります。

1A2Bの範囲に絞っても、1対1対応を通して「標準解法の引き出し」を身につけるのは大きな武器になります。

Q7. 「問題が難しく感じます。自分にはレベルが高すぎる?

確かに1対1対応は「考えること」が求められる参考書です。

でも、難しく感じるのは“解法をまだ分解できていない”だけのことが多いです。

各問題の前文(=解法の要約)を読み込んでから例題に取り組むと、かなり見え方が変わります。

監修

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。

YouTubeチャンネル・Twitterのご紹介