【共通テスト情報I】9割突破!効率的な勉強法と正しい学習の順番

大学受験は正しい順序を踏まずに勉強を進めると、不必要に時間がかかってしまいます。

限られた時間で合格点を取るには、何を・どの順番で・どこまでやるかを見極めた、戦略的な学習が不可欠です。

この記事では、その学習順序の考え方に加えて、情報Iの各勉強段階ごとの具体的な勉強法も紹介していきます。

これ一本で、大学受験情報Iに関する悩みをすべて整理し、合格に向かって迷わず走り出せるはずです!

特に記事後半の具体的な参考書や勉強のスケジュールは必見です!

【情報Iを得点源に!】大学受験情報Iの勉強で必ず押さえたい3つの視点

大学受験情報Iでまず知るべき3つのこと

共通テストの情報Iで高得点を狙うには、やみくもに問題を解き始めるのではなく、まず全体像を押さえてから学習に入ることが大切です。

大学受験情報Iの勉強を始める前に、まず次の3つの視点を押さえましょう!

- 志望校から逆算した学習設計

志望校における情報Iの配点割合などを把握しましょう。 - 学習の正しい順番を押さえる

正しい学習順序と計画を立てることで、効率的に高得点を狙います。 - 自分に合った参考書選び

苦手分野に効果の高い参考書を見極めましょう。

この3点さえ意識できていれば、勉強の視界は一気にクリアになり、情報Iは必ず得点源にできます。しょう。

① 志望校から逆算した学習設計

情報Iは共通テスト専用科目ですが、その得点配分や対策にかける時間は、志望校の配点によって大きく異なります。共通テストでの配点が低い場合、対策の優先順位は下げざるを得ません。一方で、情報系学部など大学によっては情報を個別試験の足切りや判定に用いる可能性もあります。限られた時間で合格点を取るためにも、志望校の入試科目全体の中で情報Iの優先順位を明確に設定し、学習時間を配分するべきです。

② 学習の正しい順番を押さえる

次に大切なのが、情報Iの学習の正しい順番を知ることです。

情報Iはプログラミングやデータの分析など多様な分野を含みますが、まずは各分野の「用語の定義」と「基本的な仕組み」を理解することが最優先です。その後、共通テスト特有の「読解・考察問題」に対応するための演習に進む必要があります。

③ 自分に合った参考書選び

情報Iは新しい科目であるため、参考書によって網羅性や解説の深さが大きく異なります。特に、プログラミング分野の解説のわかりやすさや、共通テスト形式の演習問題が充実しているかを重視して選ぶ必要があります。また、基礎知識が不足している場合は、図やイラストが多い参考書から入るのがおすすめです。

大学受験情報Iを得点源にするために欠かせない3つの視点を紹介してきました!

志望校から逆算した学習設計

情報Iの配点と優先順位の決定

情報Iは共通テストでの配点や判定への影響が大学によって異なります。まずは、自身の志望校の募集要項を確認し、情報Iの目標点と対策にかけるべき時間を明確にしましょう。

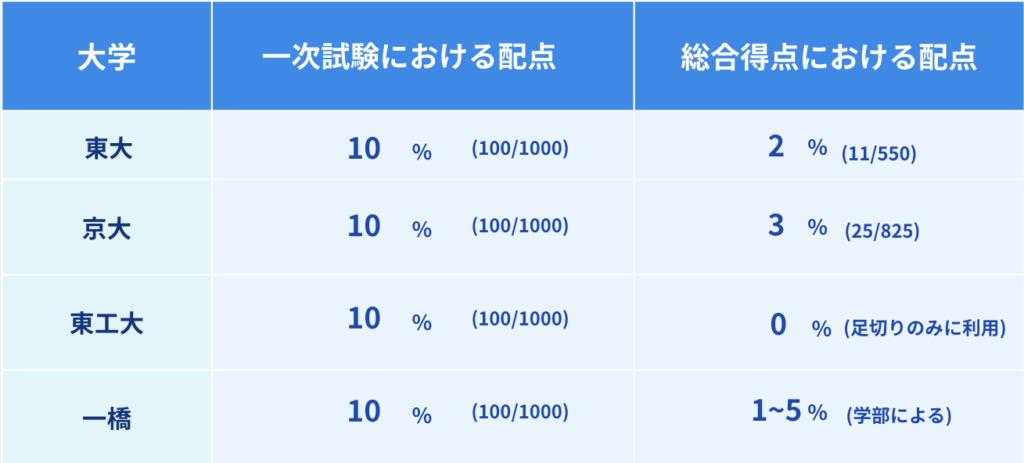

▼以下は情報Iの配点を大学別に比較した表です。

このように、大学によって情報Iの得点が合否に与える影響は大きく異なります。理系科目の基礎固めや英語の配点が高い大学を志望する場合、情報Iに過度に時間をかけるのは得策ではありません。基礎知識を短期間で習得し、共通テスト形式の演習に集中することが重要です。

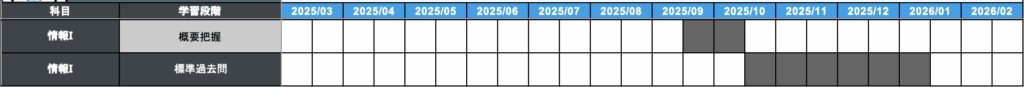

年間計画・週間計画に落とし込む

志望校の優先順位が定まったら、対策を具体的な計画に落とし込みます。特に情報Iは暗記と演習のバランスが重要です。

まずは、いつまでに基礎知識のインプットを終え、いつから過去問演習に入るかという年間計画を立てましょう。情報Iは共通テスト直前の演習で伸びやすいため、他の主要科目の基礎が終わった秋以降に本格的な演習期間を設けるのが理想的です。

年間計画を実行するには、毎週の学習時間と、どの参考書のどの範囲を進めるかを明確にした週間計画が不可欠です。情報Iの基礎インプットは、毎日30分など細切れの時間で確実に進めるのが効果的です。

学習の正しい順番を押さえる

情報Iの学習ステップ

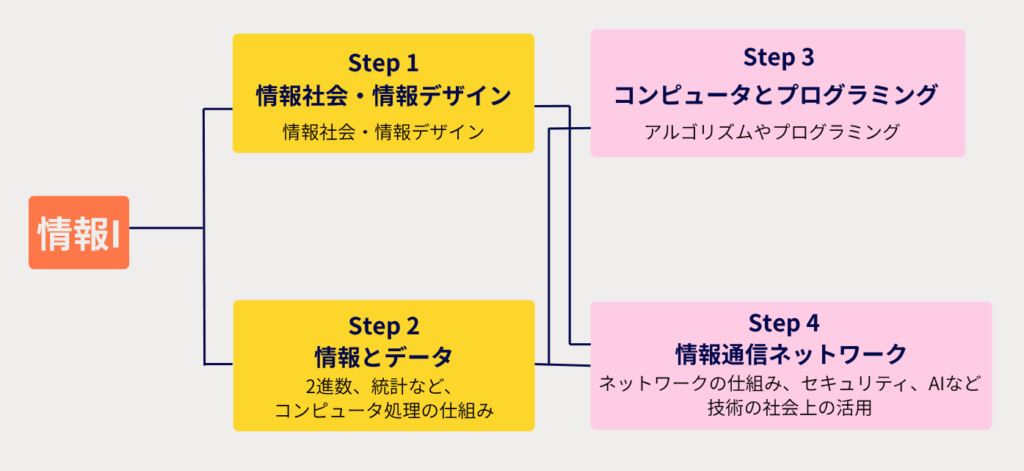

情報Iは、大きく

- 情報社会・情報デザイン

- 情報とデータ

- コンピュータとプログラミング

- 情報通信ネットワーク

の4段階で構成されます。

大学入学共通テスト「情報I」の4つの大問を構成する主要な単元には、学習を進める上で意識すべき、明確な親子関係や依存関係があります。

これらの単元は、単に並列しているのではなく、「知識」から「技術・応用」へと繋がる階層構造を持っています。

1. 「Step1.情報社会・情報デザイン」は

「Step3.コンピュータとプログラミング」と「Step4.情報通信ネットワーク」の前提知識

この単元は直接的な計算や技術に繋がりませんが、セキュリティや倫理といった内容は、他のすべての単元(特にネットワーク)で前提知識として問われます。

- 親子関係:ネットワークセキュリティの問題を解く際、情報社会で学ぶ「著作権」や「個人情報保護」の知識が前提となります。

2. 「Step2.情報とデータ」が「Step3.コンピュータとプログラミング」の土台

データ(2進数、情報量など)の仕組みを理解していると、コンピュータとプログラミングの学習がスムーズになります。

- 親子関係:なぜコンピュータは2進数を使うのか、データの符号化や情報量の計算方法を知っていると、プログラミングにおけるビット演算や効率的なデータ処理の考え方が理解しやすくなります。

共通テスト「情報I」大問別徹底分析:傾向と対策

それでは以下では各Stepの傾向と対策について解説していきます!

情報Iは共通テスト専用科目であるため、出題形式と傾向を正確に把握することが、そのまま得点に直結します。

試行調査や最新の予想問題から分析した、大問別の傾向と対策を解説します!

情報Iの出題は、大きく4つの単元から構成され、それぞれで問われるスキルが異なります。単元ごとの対策を明確にしましょう。

大問1:情報社会の諸問題と解決(Step1.情報社会・情報デザイン)

この大問は、情報社会が抱える倫理、法規、セキュリティ、コミュニケーションといった知識分野が中心となります。文章を読み、事例に照らして適切な判断を下す能力が問われます。

- 傾向:

プライバシー保護、著作権、情報セキュリティの基本原理(認証、暗号など)に関する問題が頻出します。 - 対策:

用語の暗記だけでなく、「そのルールがなぜ必要なのか」という背景を理解することが重要です。最新のニュースや事例にも目を通し、知識を社会問題と結びつけて学習しましょう。

大問2:データ分析とモデル化(Step2.情報とデータ)

この大問は、統計的な知識を使ってデータを読み解き、適切なモデル化や表現、考察を行う問題が出題されます。数学Iの「データの分析」と密接に関連しています。

- 傾向:

グラフの読み取り、ヒストグラム、箱ひげ図、相関係数などの統計的処理、そしてデータのデジタル表現に関する基礎知識(2進数など)が問われます。 - 対策:

数学Iの知識を再確認し、共通テスト特有の長い設問文とグラフから必要な情報を正確に抜き出す訓練を重ねましょう。表や図の解釈に慣れることが得点アップの鍵です。

大問3:コンピュータとアルゴリズム(Step3.コンピュータとプログラミング)

共通テスト情報Iの中で最も難易度が高く、時間を要する大問です。プログラミング言語(DNCL)のコード読解と、アルゴリズムの動作原理に関する問題が出題されます。

- 傾向:

配列操作、再帰、ソート、探索などの基本的なアルゴリズムの動作をトレース(追跡)させる問題が中心です。問題文が長く、処理の流れを紙の上で正確にシミュレーションする力が求められます。 - 対策:

プログラミングの基礎知識を理解した後、簡単なアルゴリズムを紙の上で自力で書く練習を徹底しましょう。コードの穴埋め問題では、そのコードが意図する処理を理解することが重要です。この分野の習熟度が、点数の天井を決めます。

大問4:情報通信ネットワークとデータの活用(Step4.報通信ネットワーク)

ネットワークの仕組みや、社会における情報技術の活用に関する知識、およびシミュレーション、モデル化に関する問題が出題されます。

- 傾向:

インターネットの仕組み(IPアドレス、TCP/IP)、データベースの基礎、AIや機械学習の社会応用例などが問われます。 - 対策:

知識分野と考察分野が混在しています。ネットワークやデータベースの基本的な仕組みを理解した後、与えられたシミュレーションの条件を正確に把握し、論理的に結果を予測する訓練が必要です。

情報Iは、理科や社会と同様に「インプット」と「アウトプット」のバランスが重要です。特に、どの分野を何を重視して学習するかによって、参考書・問題集の選び方が変わってきます。

自分に合った参考書選び

参考書の決め手

例えば、プログラミング分野が苦手であれば、解説が丁寧で図解が多い参考書を選び、ひたすら基礎を固めるインプットに時間を割くべきです。一方、基礎知識はあっても点数が伸びない場合は、共通テスト形式の長い問題文から必要な情報を抜き出す演習を重視した問題集を選ぶべきです。

以下の記事では、各参考書の特徴や選び方について詳しく解説しています。

自分に合った参考書を選ぶ際に非常に役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

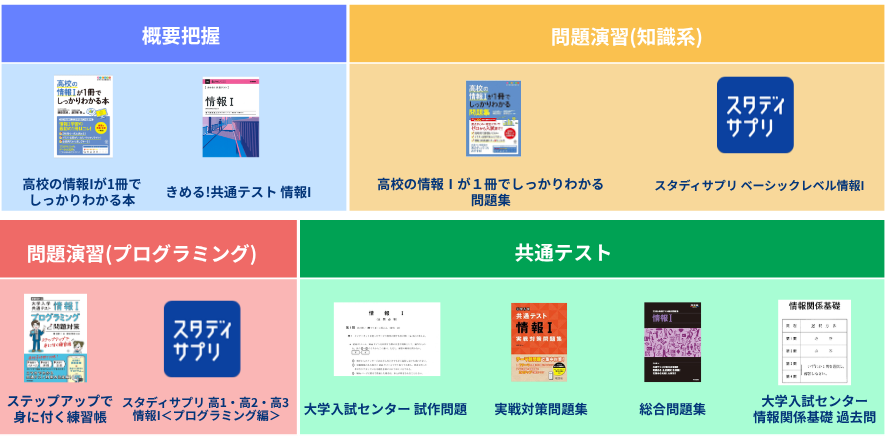

それでは各学習段階の勉強法とおすすめの参考書について解説していきます!

情報Iの勉強法と参考書

情報Iの学習は、「概要把握」を早期に完了させ、「問題演習」で知識を定着・技術を磨き、「共通テスト」で実戦力を高めるという流れで進めます。

(後述しますが、実は問題演習の前にとりあえず共通テストに着手するという方法もあります。)

概要把握

全分野の基礎知識と仕組みを理解する

- 取り組む時期:

高3の夏休み前まで(遅くとも秋口には完了させたい) - 進め方:

インプット教材を読み込むことが中心です。 各単元の用語の定義や仕組みを理解し、例題があれば解いてみましょう。この段階では、プログラミング分野の仕組みも、コードを書くことよりも「何をしているか」を理解することに重点を置きます。 - ゴール:

インプット教材を読み込むことが中心です。 各単元の用語の定義や仕組みを理解し、例題があれば解いてみましょう。この段階では、プログラミング分野の仕組みも、コードを書くことよりも「何をしているか」を理解することに重点を置きます。

おすすめ参考書:

『高校の情報Iが1冊でしっかりわかる本』

この段階では、全単元の知識を体系的にインプットすることが最優先です。本書は、情報Iの全範囲を網羅しており、図やイラストを多用して解説が丁寧なため、独学で基礎知識をスムーズに理解するのに最適です。

その他参考書:

『きめる!共通テスト 情報I』:より共通テストの出題形式を意識したインプットをしたい場合に活用できます。

とりあえず過去問

「問題演習」の段階に進む際、多くの受験生がまず問題集を開きます。しかし、ここでは「体系学習を終えたら、まずは過去問に取り組む」ことを強く推奨します。

「え、ここでいきなり過去問?」と思った人もいるかもしれません。そんな人こそ、ぜひ問題集に取り掛かる前に過去問を解いておくことが重要です!

過去問を解く目的は「実力試し」ではない

過去問を解く目的は、「実力試し」ではなく、以下の2つの重要な情報を得るためです。

- 問題形式の把握: 志望校や共通テストが、どのような形式(記述、マーク、出題分野の偏りなど)で出題してくるかを把握します。

- 弱点の特定: 現時点の自分が「どこを理解していないか」を明確にします。

受験勉強では、多くの受験生が英語や国語、数学といった主要科目に多くの時間を使いたいと考えているでしょう。問題形式の把握や弱点の特定ができれば、志望校や共通テストの目標点数に合わせた問題集を選ぶことができ、無駄な勉強を避けられます。 効率よく学習するためにも、ぜひとりあえず過去問を解いてみてください!

共通テスト

本番形式で戦略を確立する

- 取り組む時期:

高校3年生の夏〜秋(インプット完了後すぐ) - 進め方:

本番形式に近いものから順に取り組むことで、出題傾向の分析と時間配分の調整を行います。 - ゴール:

本番の試験時間内で、合格点を安定して取れる時間配分と戦略を確立すること。

おすすめ参考書:

『大学入試センター 試作問題』

こちらは参考書ではなく入試センターが公式に公表している問題になります。

共通テストの出題形式や難易度を正確に把握するための公式の指針です。まずはこの問題に取り組み、情報Iで問われる思考の型を理解することが最優先です。

その他参考書:

『実戦対策問題集、総合問題集』:実戦形式の演習量を確保するために活用します。

『大学入試センター 情報関係基礎 過去問』:旧課程の過去問ですが、一部の形式やテーマが共通テストに活かせるため、演習量を増やしたい場合に有効です。

問題演習(知識編)

知識を定着させ、パターンに慣れる

知識編

- 取り組む時期:

高校3年生の冬〜共通テスト直前(主要科目の過去問演習と並行して) - 進め方:

アウトプットを通じた知識の定着を図ります。一問一答形式や短い考察問題で、知識の抜け漏れがないかを徹底的に確認します。 - ゴール:

インプットした用語や理論を、共通テスト形式の短い問題で正確に使えるようになること。

おすすめ参考書:

『高校の情報Iが1冊でしっかりわかる問題集』

インプット用参考書と連携しており、知識を定着させるためのアウトプット教材として最適です。用語の定義だけでなく、具体的な事例に対する応用力を確認できます。

穴埋め問題は共通テスト対策としては負荷が高いため解かなくて構いません。文章の内容に納得できれば大丈夫です。

それよりも優先的に選択題や計算が伴う問題を必ず正答できるようにすることを目標に取り組んでください。

その他参考書:

『スタディサプリ ベーシックレベル情報I』:映像授業を活用することで、視覚的に分かりやすく知識を整理し、知識定着を効率化できます。

問題演習(プログラミング編)

全分野の基礎知識と仕組みを理解する

- 取り組む時期:

高校3年生の夏〜冬(最も時間を割くべき期間) - 進め方:

インプット教材を読み込むことが中心です。 各単元の用語の定義や仕組みを理解し、例題があれば解いてみましょう。この段階では、プログラミング分野の仕組みも、コードを書くことよりも「何をしているか」を理解することに重点を置きます。 - ゴール:

プログラミングのコードを正確にトレース(追跡)し、アルゴリズムの動作を理解できるようになること。

おすすめ参考書:

『ステップアップで身に付く練習帳』

プログラミング分野は知識だけでなく「慣れ」が必要です。本書は、段階的に難易度が上がる構成で、アルゴリズムの動作原理を習得するための実戦的な演習量を提供します。

その他参考書:

『スタディサプリ 高1・高2・高3 情報I<プログラミング編>』:複雑なアルゴリズムの考え方を、映像で視覚的に理解できるため、苦手意識の克服に役立ちます。

まとめ

ここまで、大学受験情報Iを伸ばすための根本的な考え方と、実践的な勉強法を紹介してきました。

情報Iは、志望校から逆算して今すべきことを正しく実行できていれば、必ず伸ばせる科目です。

この記事が日々の学習に役立つことを願っています。合格まで一歩一歩着実に歩んでいきましょう!

監修者

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。

YouTubeチャンネル・X(旧Twitter)のご紹介