【2025年版】理系最難関国公立!東京科学大学の入試を攻略

東京科学大学は最難関国公立大学です。

科学大学の入試の全体像から科目別の対策方法まで徹底解説していきます!

入試の全体像

記事を読む前に

東京科学大学は、2024年度に東京工業大学と東京医科歯科大学が合併してできた大学です。

入試は理工学系と医歯学系に分かれています。本記事においては科学大と掲載しておりますが、旧東工大に関する記事になります。

大学受験に関して受験生が学問以外で知っておくべき情報は募集要項に全て掲載されています! どんな、webサイトを見るよりもまずは募集要項に目を通しましょう。

特に各学院が求める人物像、実施日程、募集人員、選抜方法については熟読しておくべきです。

去年の募集要項を読んでおき、10月中旬に本年度の募集要項がこちらに公開されるので必ず目を通しましょう。

では、科学大対策について解説していきます!

科学大では、多様な学生を受け入れるため、複数の入試方式を採用しています。それぞれの概要とメリット・デメリットを理解し、自身の強みに合った方式を選択することが重要です。

科学大学には入試方式が3つあります。

一般選抜、総合型選抜、学校推薦型選抜です。

一般選抜

最も募集人員が多く、多くの受験生が利用する入試方式です。大学入学共通テストで(全体の倍率が4.0倍を超えた場合のみ)足切りを行い、個別学力検査の点数で合否が判定されます。

最難関レベルの二次試験に加え、共通テストもそれなりの得点が必要であり、最も対策に時間のかかる入試方式であります。ですが、最も志望する学院に入りやすい入試方式でもあります!

科学大に入学したいという強い意志のある人はこの一般入試を主軸に受験戦略を考えるべきです。

総合型選抜

要点の整理の詳細はこちら

学校推薦型選抜

学校推薦型選抜の詳細はこちら

合格戦略と科目別対策

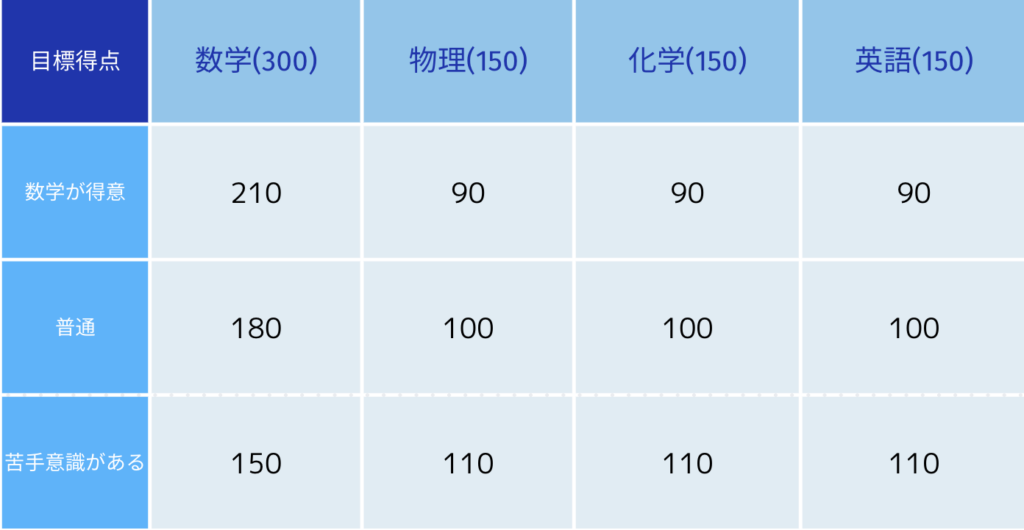

各科目の目標点

科学大の合格の鍵を握るのはやはり全体得点の4割を占める数学でしょう。 数学がどの程度得意か、どの学院を志望するかで目標点数を設定するのが最も有効だと考えられます。

数学は、満点を取る必要はありません。目標は、合格者平均点を超えることです。年度によって難易度は変動しますが、目標は6割に設定し、可能な限り7割を目指しましょう。

科目別目標点数

科学大学の過去問演習は、本番で合格点を勝ち取るための最も重要かつ効果的な学習プロセスです。 ここでは、数学の得意度に応じた3種類の生徒それぞれについて、具体的な受験戦略と各科目の過去問に着手すべき時期を解説します。

東工大の二次試験の配点は、数学300点、物理150点、化学150点、英語150点の合計750点です。合格者平均点は年度によって変動しますが、全体で6割(450点程度)が目安となります。

数学に苦手意識がある生徒の受験戦略はこちら

数学は基礎〜標準レベルの問題を確実に解き、部分点を徹底的に稼ぐことに徹します。難問に時間をかけすぎず、他の科目へ時間を回す判断も必要になります。 物理・化学・英語は、得意科目としてさらに磨きをかけ、東工大レベルの応用問題にも対応できるよう、深い理解と演習量を積むことが求められます。 バランス型の生徒よりも、さらに計画的な学習と、得意科目の徹底強化が不可欠です。

数学: 高3の10月下旬〜冬休み(12月)。焦って過去問に手を出すのは避け、まずは数IAIIBIIIの教科書レベルの基礎と、網羅系参考書の標準問題を完璧にすることに集中しましょう。基礎が固まってから、過去問の比較的簡単な問題や、部分点が狙える問題に絞って演習を始めます。 物理・化学: 高3の夏休み後半(8月下旬)〜9月上旬。これらの科目は得点源となるため、早期から過去問に触れ、東工大特有の問題形式や時間配分に慣れておくことが重要です。難しい問題にも挑戦し、応用力を高めましょう。 英語: 高3の夏休み中(7月〜8月)。得意科目として高得点を狙うため、早い段階で過去問演習を開始し、長文読解の速読力・精読力、そして自由英作文の表現力・構成力を徹底的に鍛え上げましょう。添削指導を積極的に活用し、自身の弱点を克服していくことが重要です。

数学が普通の生徒の受験戦略はこちら

数学は6割(180点)を目標とし、無理に難問を完答しようとせず、確実に取れる標準レベルの問題や部分点を積み重ねることに集中します。 物理・化学・英語は各科目約6.7割(100点)を目標とし、得意分野をさらに伸ばしつつ、苦手分野の穴をなくすよう努めます。 計算ミスや記述漏れによる失点を最小限に抑える意識が重要です。

数学: 高3の9月〜10月上旬。基礎は固まっていても、応用力に不安がある場合は、無理に早く始めるよりも、標準問題の演習を徹底してから過去問に移りましょう。まずは古い年度から始め、解法のアプローチ方法を学ぶことに重点を置きます。 物理・化学: 高3の夏休み中(7月下旬〜8月)。数学と同様に、全範囲の学習が終わり次第、過去問に触れ始めましょう。基本的な問題の取りこぼしがないかを確認しながら、時間配分を意識した演習を始めます。 英語: 高3の夏休み中(7月下旬〜8月)。単語・文法・構文の基礎が固まっていれば、過去問で実践力を養いましょう。特に自由英作文は添削を通じて改善していく必要があるので、早めに着手し、数をこなすことが大切です。

数学が得意な生徒の受験戦略こちら

数学は7割(210点)を目指し、難問にも果敢に挑戦し、完答に近い形で得点を積み上げることを意識します。 物理・化学・英語は6割(各90点)を目標とし、基本的な問題や典型的な応用問題で確実に得点し、安定性を重視します。 得意な数学で時間的・精神的な余裕を生み出し、他の科目の対策にも時間を割けるようにします。

数学: 高3の夏休み後半(8月下旬)〜9月上旬。基礎は盤石なはずなので、すぐに東工大レベルの応用問題に取り組み、思考力と記述力を磨きましょう。最初は時間無制限でじっくりと、徐々に時間配分を意識した演習へと移行します。 物理・化学: 高3の夏休み中(7月〜8月)。全範囲の学習を終え、標準的な問題集が一通り解けるようになったら、早い段階で過去問に触れ始め、東工大特有の出題形式や融合問題に慣れましょう。 英語: 高3の夏休み中(7月〜8月)。単語・熟語、文法、構文といった基礎が固まっていれば、長文読解と自由英作文の過去問演習を始め、理系テーマの読解力と論理的な表現力を鍛えましょう。

これらの戦略を参考に、科学大数学の攻略を目指しましょう。

科学大 数学対策

東京工業大学の数学は、その難易度の高さと記述量の多さで知られています。単に公式を覚えるだけでなく、深い思考力と論理的な記述力が求められます。

ここでは、科学大数学の出題傾向を分析し、合格に近づくための具体的な学習法と戦略を解説します。

出題傾向と分析

科学大の数学は、試験時間180分、大問5題構成、すべて記述式と設定されています。

問題の難易度と記述量を考えると、時間的な余裕があるわけではありません。

配点は各大問が60点で合計300点。

二次試験の合計得点750点の6割に相当します。

主な出題分野と特徴は以下の通りです。

微分積分 (数III)

ほぼ毎年必ず出題され、最も重要な分野の一つです。求積(体積・面積)、最大最小、漸化式と絡めた極限、関数の増減、グラフの概形などが頻出です。計算力だけでなく、関数の性質を深く理解し、グラフ的な考察ができるかが問われます。

複素数平面 (数III)

回転、変換、軌跡、図形的な性質など、複素数平面上の点の動向を解析する問題が頻出です。幾何的な解釈と代数的な計算を両立させる能力が求められます。

数列と漸化式 (数B)

特に、極限との融合問題が多く見られます。数学的帰納法による証明、漸化式を解いて一般項を求める、数列の和の計算などが問われます。

ベクトル (数B)

空間図形との融合問題が多く、座標とベクトルを使いこなす能力が問われます。内積、外積、体積計算、点の位置ベクトルなどが頻出です。

確率 (数A)

離散的な場合の数を正確に数え上げたり、漸化式を用いて確率を求める問題が出題されます。組合せ、重複組合せ、条件付き確率、確率漸化式などが頻出です。

整数問題 (数A)

整数の性質、約数・倍数、合同式、不定方程式などが問われます。発想力や試行錯誤が求められることもあります。

科学大の数学の特徴は、単一の分野からの出題は少なく、複数の分野が融合した総合問題が多い点です。また、解答に至るまでの論理的な思考過程を重視し、途中式や考察を丁寧に記述することが求められます。

科学大対策を意識した学習法

基礎の徹底

まずは、数IAIIBIIIの全範囲において、教科書に掲載されている定義を理解することが大前提です。定義無くして、数学は始まりません。

とにかくこの数学の基盤が完成している人ほど、これ以降の学習スピードや理解度が高くなりやすいです。焦らずに学校で配られた教科書を読み込みましょう。特に定義の理解に尽くしましょう。

中には教科書の形式が合わない、読みづらさを感じる受験生もいるでしょう。

そんな時には青チャートや1対1対応の演習などで代用することをお勧めします。

解法の再現性

科学大数学では、最終的な答えのみだけでなく、そこに至るまでの論理的な過程が評価されます。数学の問題を解く際には以下の事項を常に意識しましょう。

これらを意識し、日頃から答案を作成する練習を積むことが重要です。解答の方針を立てる際に、なぜその方針を選ぶのかを言葉で説明できるようにすることも有効です。

頻出分野の詳しい情報についてはこちら

科学大 英語対策

東京工業大学の英語は、理系に特化した長文読解と自由英作文が特徴です。単語や文法の基礎知識はもちろんのこと、専門的な内容を正確に読み解く力と、論理的に自分の意見を英語で表現する力が求められます。

ここでは、科学大英語の出題傾向を分析し、合格に近づくための学習法と戦略を解説します。

出題傾向と分析

科学大の英語は、試験時間90分、大問2〜3題構成で、長文読解と自由英作文が主軸となります。配点は非公開ですが、各大問はほぼ均等に配点されていると考えられます。

主な出題形式と特徴は以下の通りです。

長文読解

非常に長い英文が出題されます。内容は科学技術、環境問題、生物学、情報科学など、理系分野に特化したものが多く、専門用語も含まれます。設問形式は、下線部の和訳、内容説明、空所補充、指示語の内容、段落の要約など多岐にわたります。

英作文

長文読解の問題の中で下線部の日本語を英文に書いたり、与えられたテーマについて自分の意見を論理的に記述する問題が出題されます。論理的な構成力、適切な語彙・文法を用いた表現力が求められます。

科学大の英語の特徴は、長文の内容が高度な理系分野であること、そして自由英作文で論理的かつ正確な英語表現が求められることです。

科学大対策を意識した学習法

科学大英語で合格点を取るためには、以下の学習法を意識しましょう。

語彙力・文法力の徹底

基礎単語・熟語: 大学受験標準レベルの単語帳(例:ターゲット1900、速読英単語 必修編)を完璧にしましょう。

過去問や科学雑誌(例:Nature, Scienceの平易な記事)に触れて、未知の単語でも文脈から推測する力を養いましょう。

長文読解力の向上

速読と精読のバランス: まずは内容理解を最優先に精読し、その後速読を意識して時間を測りながら読み込む練習を繰り返しましょう。

論理的な読解によって段落同士の関係を予測することができ結果的に、読むスピードが速くなります。

英作文の対策

下線部和訳や内容説明問題では、単に訳すだけでなく、日本語として自然かつ正確に表現する力が求められます。日頃から、読んだ英文の要点を日本語でまとめる練習をしましょう。

頻出分野の詳しい情報についてはこちら

科学大 物理対策

東京工業大学の物理は、高校物理の基礎知識を前提に、現象の本質を深く理解し、数学的な応用力を駆使して問題を解決する力が求められます。単なる公式暗記やパターン演習では通用せず、物理現象に対する深い洞察力と、それを数式で表現する能力が問われます。

ここでは、科学大物理の出題傾向を分析し、合格に近づくための具体的な学習法と戦略を解説します。

出題傾向と分析

科学大の物理は、試験時間120分、大問3題構成で、すべて記述式です。

主な出題分野と特徴は以下の通りです。

力学

毎年必ず出題され、最も重要な分野です。質点の運動、運動量保存、エネルギー保存、剛体の釣り合いと回転、単振動、万有引力などが頻出です。複数の物理法則を組み合わせて考える問題や、微積分を用いる問題が多く見られます。複雑な状況設定が多く、図示や状況把握が重要になります。

電磁気学

毎年必ず出題され、力学に次いで重要な分野です。電場・電位、コンデンサー、電流と磁場、電磁誘導、交流回路、電磁波などが頻出です。電気回路と力学現象が融合した問題や、グラフの読み取り、近似計算が求められることもあります。

波動

音波、光波(干渉、回折、ドップラー効果など)が出題されます。実験的な設定の問題が多く、現象の理解と、それに基づいた数式導出が問われます。

熱力学

気体の状態変化、熱効率、熱機関などが出題されます。P-VグラフやT-Sグラフの読み取りと、法則の適用が重要です。

原子物理

原子構造、光電効果、ボーアの原子模型、原子核反応などが出題されます。他の分野に比べて出題頻度は低いですが、出題された場合は基礎的な知識と計算が問われます。

科学大の物理の特徴は、複数の物理法則を組み合わせた複雑な問題設定であること、そして微積分を積極的に用いた解答が求められることです。与えられた状況を正確にモデル化し、適切な物理法則を選択し、数学的に処理する能力が総合的に問われます。また、「なぜそのように考えるのか」という物理的な考察過程を記述する力も重要です。

科学大対策を意識した学習法

科学大物理で合格点を取るためには、以下の学習法を意識しましょう。

物理法則の「本質」理解

単に公式を暗記するだけでなく、「なぜその公式が成り立つのか」「どのような状況で適用できるのか」という物理法則の成り立ちと限界を深く理解しましょう。

物理現象を言葉で説明できるようにすることも重要です。教科書や参考書の記述を参考に、自分の言葉で現象を説明する練習をしましょう。

数学的スキルの向上

微積分の活用: 科学大物理では、微積分を用いた運動方程式の立式や、物理量の変化を積分で求める問題が頻出です。数IIIの微積分の基礎を完璧にし、物理現象に応用できるように練習しましょう。

ベクトル・図形的な考察: 力の分解、合成、運動の軌跡などを正確に図示し、ベクトルを用いて考える能力を養いましょう。

問題演習と記述力の養成

日頃から「なぜそう考えたのか」を意識し、第三者が読んでも理解できるような論理的な答案を作成する練習を積むことが重要です。

頻出分野の詳しい情報についてはこちら

科学大 化学対策

東京工業大学の化学は、基礎知識の盤石な理解に加え、それを基にした論理的な思考力と考察力、そして正確な計算力が求められます。特に理論化学における複雑な計算問題や、有機化学・無機化学における反応機構や性質の深い理解が問われます。

ここでは、科学大化学の出題傾向を分析し、合格に近づくための具体的な学習法と戦略を解説します。

出題傾向と分析

科学大の化学は、試験時間120分、大問3題構成で、すべて記述式です。配点は非公開ですが、各大問はほぼ均等に配点されていると考えられます。

主な出題分野と特徴は以下の通りです。

理論化学

毎年必ず出題され、配点比率も高い最重要分野です。

有機化学

高分子化合物を含めて毎年必ず出題されます。

無機化学

毎年必ず出題されます。

科学大の化学の特徴は、高校化学の範囲内でありながら、非常に深い理解と応用力、そして精密な計算力を要求する点です。問題文から状況を正確に把握し、必要な情報を抽出し、それを論理的に組み立てて解答する力が問われます。

科学大対策を意識した学習法

科学大化学で合格点を取るためには、以下の学習法を意識しましょう。

基礎知識の徹底と概念理解

教科書内容の完璧な理解: 定義、原理、法則、代表的な反応などを、丸暗記ではなく「なぜそうなるのか」という理由まで含めて深く理解しましょう。

特に、理論化学の各法則(気体の状態方程式、ヘンリーの法則、ファントホッフの式、ネルンストの式など)の導出過程や適用範囲を理解することが重要です。

用語の曖昧な理解は致命傷になりかねません。化学用語の意味を正確に把握し、適切に使えるようにしましょう。また科学大の化学の知識は全て教科書に準拠されていることが問題制作陣から公言されているため、教科書の読み込みを徹底しましょう。用語に緑マーカーを引き、赤シートで覚えているか確認できるようにするのがおすすめです。

計算力の強化

日頃から電卓を使わずに、手計算で正確かつ迅速に計算する練習を繰り返しましょう。

論理的思考力と考察力の養成

問題を見たときに、どの知識を、どの順番で適用していくかを考える練習をしましょう。

過去問演習と分析

過去問の使用方法は3つに分かれており、

頻出分野の詳しい情報についてはこちら

科学大対策Q&A

科学大対策Q&A:現論会が答える!

ここでは、科学大を目指す受験生から現論会に寄せられることの多い質問や、実際の受験経験者が「知っておけばよかった」と感じる情報をQ&A形式でご紹介します!

Q1: 科学大の受験本番で、試験会場での過ごし方や持ち物で注意すべきことはありますか?

A1: (経験者の視点も交えて)

- 事前の下見:

受験日の前日までに、必ず試験会場(科学大の大岡山キャンパスなど)まで足を運び、交通手段や所要時間を実際に確認しておきましょう。特に自身の試験建物が公開される一週間前に下見すると本番に迷子にならないで済むのでオススメです。 - 宿泊先情報:

試験会場近くのホテルはすぐに埋まる傾向があります。地方から受験する生徒は、足切りが通ったことを確認した後、早急に宿泊先を確保しましょう。前日はゆっくり休める環境を選び、過度な緊張を避けることが重要です。 - 電車の乗り換え:

複数路線を乗り継ぐ場合は、乗り換え案内アプリなどで事前に綿密なルートを確認し、遅延に備えて余裕を持ったスケジュールを組みましょう。予備ルートも考えておくと良いです。 - 持ち物リスト:

共通テストの受験票、科学大の受験票、筆記用具、時計、消しゴム、参考書・ノート(直前の確認用)、常備薬、軽食(おにぎりやゼリー飲料など)、飲み物、防寒具、座布団(固い椅子対策)、マスク、ハンカチ

Q2: 科学大は浪人生に不利ですか?現役生の方が有利なのでしょうか?

A2:科学大の入試において、現役生か浪人生かで有利不利はありません。合否はあくまで試験本番の得点で決まります。

- 浪人生の強み: 浪人生は、現役生に比べて十分な学習時間を確保でき、苦手科目の克服や、より深い内容の学習に時間を費やすことができます。現役時に経験した反省点や課題を活かし、効率的な学習計画を立てられることが最大の強みです。

- 現役生の強み: 現役生は、学校での学習サポートや、若さゆえの集中力・吸収力が強みです。学校の授業を最大限に活用し、受験勉強と両立させる工夫が必要です。

- 現論会のアドバイス:現論会では、現役生・浪人生問わず、それぞれの状況や学習進度に合わせた最適な指導を提供しています。 浪人生には、現役時の学習内容の総復習から応用へのステップアップ、現役生には、学校の学習と受験勉強のバランスの取り方など、個別のニーズに応じたサポートで、科学大合格へと導きます。

合格者の声

K.S.さん (2025年度合格・東京科学大学 物質理工学院)

K.S.さんは、自宅での集中力維持に課題があったため、塾での自習を徹底。数学は時間を空けて再考、化学は問題演習の繰り返しで知識を定着させ、物理は範囲学習後すぐに演習で成績を向上させました。英語は単語・熟語の徹底に注力。現論会の週一回のコーチングが「誤った方向への進行を防ぎ、孤独な戦いを避けられた」と語り、自習室も活用し勉強習慣を確立。後輩には「理科は後から伸びるので、英数をおろそかにしないこと」とアドバイスを送っています。

K.S.さんの合格体験記はこちらになります!

東京工業大学の入試は、「応用力」「論理的な記述力」が合否を分けるカギとなります。 単なる暗記やパターン演習だけでは、東工大の難問を突破することはできません。

現論会では、K.S.さんのように、東工大が求める本質的な学力を身につけるための指導を徹底しています。

- 科目ごとの出題傾向を徹底分析し、最適な対策を立案

- 「なぜそう考えるのか」という思考プロセスを重視したコーチング

- 東工大の採点基準を熟知した難関大コーチによる、質の高い答案指導

- 一人ひとりの学力と目標に合わせた、オーダーメイドの学習計画

これらの現論会独自の指導法は、東工大合格を目指すあなたにとって、最も効率的で確実な合格への道筋を示すでしょう。

「東工大に合格したいけれど、何から手をつければいいか分からない」 「今の学習方法で本当に科学大に通用するのか不安がある」 「難解な過去問を前に、どう対策すればいいか悩んでいる」

もしあなたがこのような悩みを抱えているのであれば、ぜひ一度、現論会の無料 受験相談をご利用ください。 科学大入試のプロが、あなたの現状と課題を丁寧にヒアリングし、合格への具体的なロードマップを提示します。

科学大合格への第一歩を、今すぐ踏み出しませんか? 無料でプロの視点から具体的なアドバイスがもらえる、現論会の無料受験相談はこちらから!

私たちは、未来の東工大生であるあなたの夢を全力で応援します!

監修

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。

YouTubeチャンネル・Twitterのご紹介