数学の問題演習を攻略!【合格点を勝ち取る思考プロセスを身につける】

「数学の問題演習をどのように勉強を進めて良いかわからない。」 「数学の問題演習の勉強はいつの時期にすれば良いの?」 このようなお悩みに徹底的にお答えしていきたいと思います!

そしてこのサイトでは以下の内容を詳しく解説していきます!

- 問題演習の全体像と具体的な勉強方法

- 問題演習に適した参考書や問題集

- 偏差値70に到達するための効果的な学習戦略

また、問題演習を勉強する前に、数学の勉強法の全体像がわからないという人は下記の記事を参考にしてみてください!

数学の勉強法の詳しい情報についてはこちら

問題演習の攻略法

問題演習とは?

数学の勉強法は「概要把握」「解法暗記」「問題演習」「計算練習」という段階に分類できます。

概要把握

高校1〜3年生までの数学単元を一通り理解する段階です。ここでは教科書の例題レベルの問題が自力で解けるようになることをゴールとします。

解法暗記

入試で出題される典型的な解法を用いた問題を即座に解けるようにする段階です。 二次関数のグラフを作図するためには、展開と因数分解の知識のもとに成り立つ平方完成の知識と、頂点と軸に関する理解が必要であります。 世の中の入試問題は武器と武器の組み合わせで新たな1題が作られており、東大・京大をはじめとした最難関大学でも、名前のついた解法に因数分解することが可能です。 最小の努力で難関大の入試の因数となる解法を覚えるのがこの段階の目標となります。

問題演習

難関大学入試レベルの問題で合格点を取れるようにする段階です。 解法暗記の解法を2つ以上使用する問題を主に取り扱います。 武器をただ持っているだけでは問題を解き切ることはできません。その武器が使えるシーンや解法の組み合わさり方を見抜くためには、実際に問題演習をしながら思考プロセスを身に着けていくことが重要です。

計算練習

計算のスピードと精度を高める段階です。 解法を立てる力と、計算を実行する力は別物です。 概要把握~問題演習はいずれも解法を立てられるようになることが目的の学習段階であるため、通年で計算練習を導入して実行力を養成します。

上から順に数学の基礎を積み上げていき、最終的に入試問題にも対応できる数学力を身につけていく必要があります。

数学の学習は、段階を追って進めていく必要があります。「問題演習」は、解法暗記で得た「武器」を、実際に使いこなせるようにするための重要なステップです。武器をただ持っているだけでは問題を解き切ることはできません。その武器が使えるシーンや解法の組み合わさり方を見抜くためには、実際に問題を解きながら思考プロセスを身に着けていくことが重要です。

問題演習を学ぶ3つのメリット

問題演習を通じて得られるメリットは、単に問題を解けるようになることだけではありません。以下のような大きなメリットが得られます。

1.初見の問題に対する対応力が向上する

入試では、これまで見たことのない問題に直面することがほとんどです。

そこで問題演習ではまず、問題の分野を特定しそこから考えられる解法を列挙していく練習をしましょう。

どんなに難しい初見の問題でも複数の解法を組み合わせることで解けるように設計されています。解法暗記で学んだ既存の解法を列挙し、「これは、この解法のいずれかを組み合わせていけば解けるはずだ」と、解法の道筋を立てられるようになります。

2.本番での思考の軸が身につく

本番の限られた時間の中で、闇雲に解法を探すことはできません。

前ステップで列挙した解法の中から、解法を絞り込む思考の軸を身につけます。

実際に解法を選択する上では

- 実験してみる

- 視覚化してみる

など実際に手を動かして得られたヒントから絞り込むことが最も一般的です。

実験と視覚化の演習を繰り返していくことで問題に対する嗅覚を身につけることができます。

また問題演習を行う上で解法を一つに定め切れないこともしばしばあります。

その場合は問題演習は入試の練習の場ですので両方実行してみましょう。この地道な経験は記憶に残りやすく同じ状況になった場合に自分だけの最大の武器になります。

3.時間配分と解答作成力が磨かれる

入試では、すべての問題を完璧に解く必要はありません。問題演習を通じて、どの問題に時間をかけるべきか、どの問題は潔く捨てるべきかといった「戦略的な判断力」が身につきます。また、限られた時間の中で、採点者に伝わる論理的な解答を作成する練習を重ねることで、記述問題での部分点を確実に狙えるようになります。

問題演習の勉強法

先ほど説明した通り、問題演習は解法暗記を基に成り立つ学習段階になります。

まだ、解法暗記の学習が進んでいない方は、まず以下の記事を参考に問題演習の基盤を固めることをお勧めします。

単語・熟語や文法の学習に関する詳しい情報についてはこちら

次に具体的な「問題演習の勉強法」について紹介します。

STEP 1.時間を計って問題を解く

この段階では、必ず時間を計って問題を解きましょう。本番を意識することで、時間内に解答するスピードと、難しい問題に直面した際の判断力が身につきます。

問題を解き始めてからの経過時間と解答の進捗度合いから見切りをするかしないかなどの判断力は入試本番で頼りになります。

具体的には5分以上考えて手が進まなければ飛ばす、10分以内に解を求めきれたら自身の回答を書き上げるなどの自分ルールを構築しておくと次の学習段階である過去問演習で実力を出し切れる時間の使い方が身につきます。

STEP 2.厳しく自己採点し、できなかった原因を分析する

問題を解き終えたら、答えが合っているかどうかだけでなく、解答の論理に飛躍がないか、計算ミスはなかったかなど、厳しく自己採点を行います。解けなかった問題については、「どの解法の組み合わせに気づけなかったか」を分析し、理解の穴を特定します。

自己採点の基準に関しては学校の先生や塾講師など受験に精通している人からアドバイスを受けたり、志望校の赤本、青本などから採点項目を確認することをお勧めします!

STEP 3.解答プロセスを完璧に再構築する

解説を熟読した後、何も見ずに、解法の組み合わせから最終的な解答までを再構築します。

単なる解答の丸写しをするのではなく、解答を見る前と見た後でどの採点項目を満たすことができたのか、定着が甘かった解法は何であったかを意識しましょう

このアウトプットの練習は、知識を単なる「理解」から「実戦で使える力」へと引き上げるために最も重要です。

- 時間を計って問題を解く

- 厳しく自己採点し、できなかった原因を分析する

- 解答プロセスを完璧に再構築する

おすすめ参考書と効果的な学習戦略!!

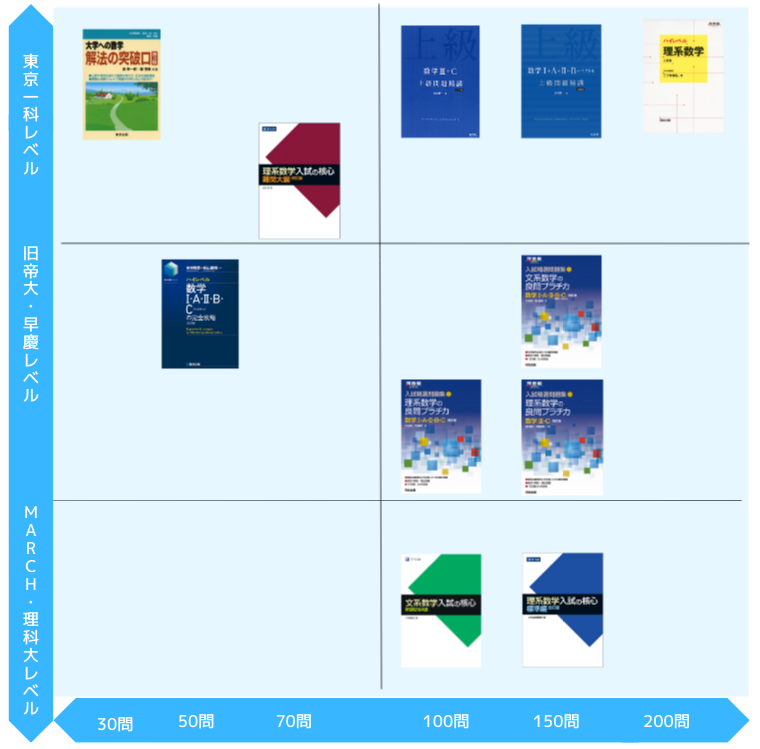

現論会でも使用している、【2025最新版】志望校レベル別おすすめ参考書と効果的な学習戦略を紹介します。

ここでは、問題演習の学習に特化した、おすすめの参考書とその効果的な使い方を、具体的な学習ステップに沿って解説します。

現論会で実際に使用されている問題演習の参考書は以下の通りです。

横軸は問題の分量、縦軸は問題の平均的な難易度を表しています。

この中でも特におすすめの参考書を学習戦略とともにご紹介します!

東京一科、難関国立医学部レベル(偏差値70~)

🔹 対象: 最難関大学を志望し、合格圏内に入りたい人

🔹 目標: 東京一工・医学部の二次試験で高得点を取る

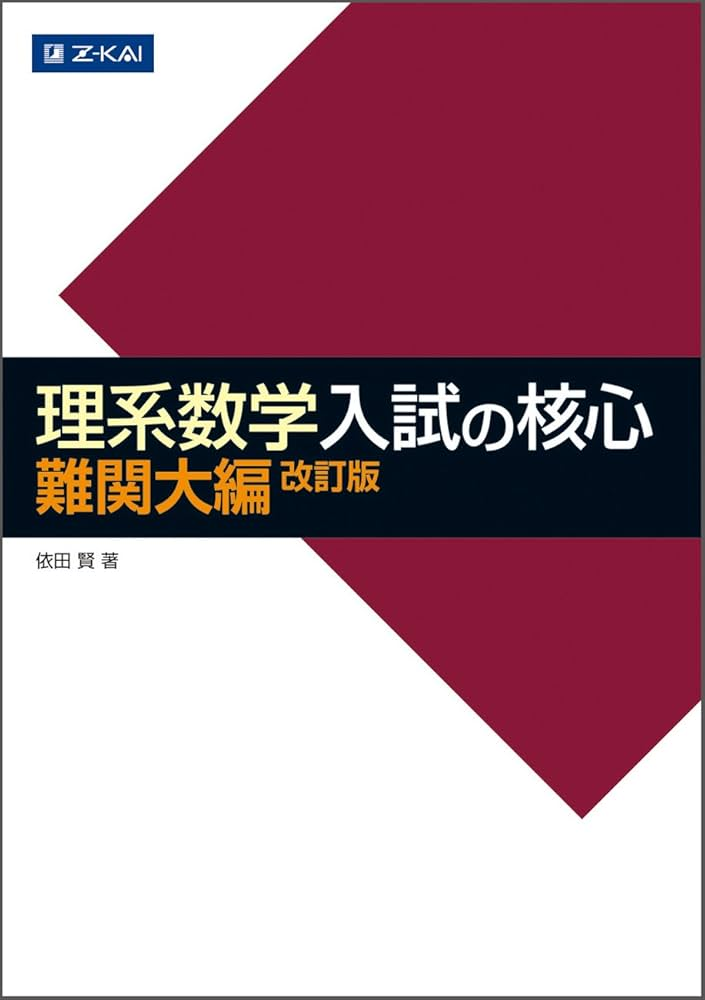

おすすめ参考書1

理系数学 入試の核心 難関大編

学習戦略

この参考書は、東大京大をはじめとした最難関大学の入試問題から応用性の高い良問が厳選されている点が最大の特徴です。1回2題×30回の全60題とコンパクトな構成であるため、限られた時間で実力を上げたい状況で特に有効です。

理系入試で出題頻度の高い微分・積分、図形、整数分野がとくに多く収録されており、これらの分野を重点的に対策できます。一方、数列や複素数平面は収録数が少なめなので、別の教材で補う必要があります。

- 【STEP 1. STEP 1. 時間を計って問題を解く】

- 過去問演習を始める前に、この参考書を使って本番さながらの演習を積みます。1問あたりにかけられる時間を想定し、時間内に解答を作成する練習をしましょう。

- 【STEP 2. 厳しく自己採点し、できなかった原因を分析する】

- 解答を見た後、「なぜこの解法を思いつけなかったのか」を徹底的に分析します。特に、複数の解法が存在する場合、それぞれの解法のメリット・デメリットを理解し、本番で最適な解法を選べるようにしましょう。

- 【STEP 3. 解答プロセスを完璧に再構築する】

- 解説を熟読した後、何も見ずに、問題の分析から解答の再構築までを、スムーズにこなせるようになるまで繰り返し練習します。これにより、初見の難問にも対応できる柔軟な思考力が身につきます。

演習を通じてそれぞれの解法の強み弱みを把握しよう!

あわせて読みたい

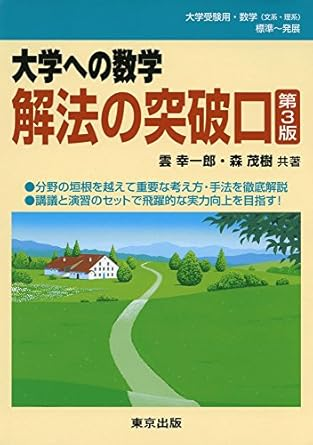

おすすめ参考書2

解法の突破口

学習戦略

ほとんどの問題集が分野別に問題を配列した「縦割り」である一方、本書は考え方・発想別に問題が配列された「横割り」の問題集です。これにより、分野を超えた数学的な思考力を養うことができます。

同じ「横割り」のコンセプトであり数学最難関レベルの参考書である入試数学の掌握三部作に比べて要求水準が低く、かつ問題数もコンパクトです。そのため、「最難関レベルの思考法を学びたいが、時間がない」という受験生でも取り組むことができます。ただし、東大京大を目指す人でも、合格点レベルまでで良いのであれば必ずしも触れる必要はない参考書であり、より高みを目指す人向けの1冊と言えます。

- 【STEP 1. 時間を計って問題を解く】

- この参考書は、過去問演習と並行して使用するのがおすすめです。各問題の発想を、過去問でどのように応用できるかを意識しながら取り組みましょう。

- 【STEP 2. 】

- 解答を見た後、「なぜこの発想にたどり着けなかったのか」を徹底的に分析します。この参考書は「発想」が重要なので、単なる計算ミスではなく、思考のギャップを埋めることに注力してください。

- 【STEP 3. 】

- 解説を熟読した後、他の分野の問題にも、その発想が応用できないかを考えながら、解答を再構築します。これにより、分野を横断する思考力が身につきます。

横割りの理解により一つ一つの解法に対する解像度を深めよう!

あわせて読みたい

旧帝大、難関国公立、早慶レベル(偏差値~65)

🔹 難関大レベルを目指し、共通テスト9割以上を狙いたい人

🔹 難関大二次試験で合格点を取れるようにする

おすすめ参考書

ハイレベル数学IAIIBC(ベクトル)の完全攻略

学習戦略

この参考書は、一般的な問題集と異なり、難関大頻出の特定のテーマ(整数やベクトルなど)に特化している点が大きな強みです。網羅系問題集や過去問演習に入る前に、頻出の解法パターンを徹底的に学び、完璧に習得することができます。

また、問題の難易度が段階的に設定されているため、無理なくステップアップしながら、難関大で問われる解法を確実に身につけられます。多くの受験生が苦手としがちな分野を、得意分野に変えるための1冊としても有効です。

- 【STEP 1. 時間を計って問題を解く】

- この参考書は、解法暗記で得た基礎知識を、実戦で使えるようにするための橋渡し役です。まずは、問題を解く時間を計り、本番を意識して取り組みましょう。

- 解けなかった問題や時間がかかった問題には印をつけ、次のステップで徹底的に分析します。

- 【STEP 2.厳しく自己採点し、できなかった原因を分析する 】

- 解答を見た後、「どの解法の組み合わせに気づけなかったか」を分析します。特にベクトルなどの問題では、解法が複数存在することが多いため、なぜ模範解答の解法が選ばれたのかを深く考察することが重要です。

- 【STEP 3.解答プロセスを完璧に再構築する】

- 解説を熟読した後、何も見ずに、解法の組み合わせから最終的な解答までを完璧に再構築します。これにより、ベクトルの問題を見た瞬間に、解法の道筋が頭に浮かぶようになります。

明確な根拠をもって解法を選択することを心がけよう!

あわせて読みたい

地方国公立、GMARCH理科大、関関同立レベル(偏差値~60)

🔹 対象: 基礎はある程度できていて、共通テストで8割を目指したい人

🔹 目標: 共通テスト8割、二次試験の基本問題を解けるようにする

おすすめ参考書

文系数学 入試の核心 or 理系数学 入試の核心 標準編

学習戦略

この参考書は、センター〜難関私大レベルが中心で、実際の入試で出題される問題に近いのが大きな特徴です。

解法暗記に特化した『1対1対応』が「シンプルな解法の習得」を目指すのに対し、こちらは他分野の知識を組み合わせたり、ひねりが加えられたりした問題を多く扱っています。これにより、問題の意図を見抜く力や、柔軟な思考力を養うことができます。100題とコンパクトな構成も魅力です。

- 【STEP 1. 時間を計って問題を解く】

- 問題を解く時間を計り、本番を意識して取り組みましょう。特に、どの問題にどれくらいの時間をかけるべきかを意識することで、本番での時間配分の感覚が身につきます。

- 【STEP 2.厳しく自己採点し、できなかった原因を分析する 】

- 解答を見た後、「どの解法の組み合わせに気づけなかったか」を分析します。ただの計算ミスではなく、問題の「ひねり」に気づけなかった場合は、なぜそれがひねりだと判断できるのかを解説から学び取りましょう。

- 【STEP 3.解答プロセスを完璧に再構築する】

- 解説を熟読した後、何も見ずに、解法の組み合わせから最終的な解答までを完璧に再構築します。これにより、初見の問題にも対応できる柔軟な思考力が身につきます。

- 解説を熟読した後、何も見ずに、解法の組み合わせから最終的な解答までを完璧に再構築します。これにより、初見の問題にも対応できる柔軟な思考力が身につきます。

解答と自身の回答の違いを分析し、ひねりのある問題にも対応できるようにしましょう!

まとめ

問題演習は、数学の「型」を実戦で使いこなすための最終ステップです。

あなたに合った一冊から始めよう

あなたの現在の学力レベルに合わせて、最適な参考書から学習を始めましょう。

- 地方国公立、GMARCH理科大、関関同立レベル(偏差値~60)志望の受験生には『文系数学 入試の核心』 や『理系数学 入試の核心 標準編』

- 旧帝大、難関国公立、早慶レベル(偏差値~65)志望の受験生には『ハイレベル数学IAIIBC(ベクトル)の完全攻略』

- 東京一科、難関国立医学部レベル(偏差値70~)志望の受験生には『理系数学 入試の核心 難関大編』や『解法の突破口』

この記事で解説したように、「時間を計って解く」「原因を分析する」「解答プロセスを再構築する」という3つのステップを丁寧に実践することが、問題演習攻略の最短ルートです。

この段階を乗り越えれば、あなたは志望校の入試で合格点を取れる力を手にしているでしょう。

問題演習のその先へ

問題演習の参考書を一周したら、次は過去問に着手しましょう。

過去問の着手が遅くなることは自分と大学とのギャップを体感する時期が遅れることと同義です。

問題演習を一周したらなるべく早めに過去問に進みましょう。

また過去問を解いてみて自分の苦手分野や大学独自の頻出分野などは解法暗記や問題演習に立ち帰り復習しましょう。

もし、どの参考書から始めれば良いか迷っている、あるいは自分の学習法が正しいか不安を感じているなら、ぜひ一度、プロの専門家にご相談ください。

あなたに最適な学習計画を立て、志望校合格まで徹底的にサポートします。

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。