【2025年最新版】共通テストから難関大まで対応!大学受験数学を得点源に変える戦略的学習法

大学受験の数学は、ただやみくもに問題集を解いても効率よく伸ばすことはできません。思うように成績が上がらず、数学にはセンスが必要なのかもと誤解してしまう人も少なくありません。

ですが実際には、数学こそ正しい手順で積み上げていけば誰でも得点源にできる科目です。

この記事では、合格に必要なレベルまで数学力を着実に伸ばしていくための、戦略的な学習法を詳しく解説していきます。

この記事一本でどのレベルからでも、最短ルートで合格ラインまで到達する方法がわかります。

【数学を得点源に!】大学受験数学の勉強で必ず押さえたい4つの視点

大学受験数学でまず知るべき“4つのこと”

大学受験数学の勉強を始める前に、まず次の4つの視点を押さえましょう!

① 志望校の問題を知る

② 学習の正しい順番を押さえる

③ 自分に合った参考書・問題集選び

④ 逆算した学習計画を立てる

この4点さえ意識できていれば、勉強の視界は一気にクリアになり、数学は必ず得点源にできます。

それぞれについて、具体的に見ていきましょう。

① 志望校の問題を知る

まずは志望校の入試問題を分析し、出題分野・難易度・解答形式を把握しましょう。

どのレベルまで解ければ合格ラインに届くのか、どの分野を重点的に学習すべきかが明確になります。

大学受験数学では、このような分析に基づいて、学習計画や参考書選びを戦略的に組み立てることが不可欠です。

② 学習の正しい順番を押さえる

次に重要なのは、数学を効率よく伸ばすための正しい学習の順序を知ることです。

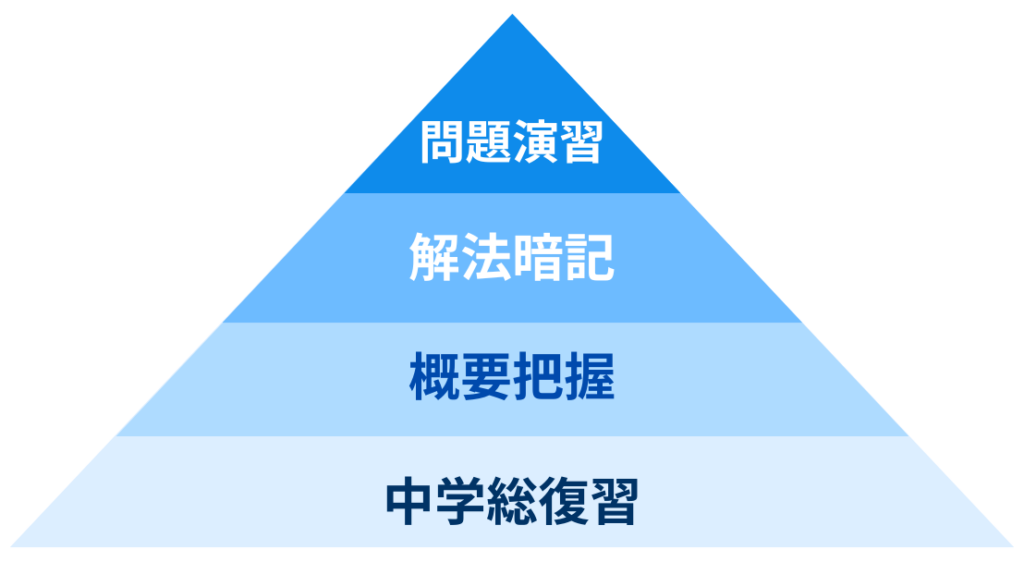

大学受験数学の学習は、以下のステップを順番に踏んでいくことが基本です。

- 中学数学の総復習

- 全体像をつかむ概要把握

- 典型的なパターンを身につける解法暗記

- 実戦力を養う問題演習

この順序を飛ばさず丁寧に踏むことで、着実に得点力が身につきます。

③ 自分に合った参考書・問題集選び

数学の学習において欠かせないのが、自分に合った参考書や問題集の選択です。

ここでカギになるのが、先ほど紹介した学習段階を意識することです。

今の自分がどの段階にいるのかを把握できれば、それに合った教材を選べるようになります。

④合格から逆算した学習計画を立てる

ここまで紹介してきた3つの視点をもとに、最後に合格から逆算した学習計画を設計しましょう。

そうすることで、今、何をすべきかに迷わず取り組むことができます。

大学受験数学を得点源にするために欠かせない4つの視点を紹介してきました!

次の章では、この4つの視点がどのように活きてくるのかを、具体的に見ていきましょう!

志望校の問題を知る

配点と出題傾向を把握する

まずは、志望校の試験で何が・どのくらいの難易度で・どのような形式で出題されるかを確認しましょう。大学ごとに、問題の形式や配点の重み、難易度や出題意図には明確な傾向が現れます。

▼以下は、2024年度の東京大学理系と慶應義塾大学 理工学部の数学試験を比較した表です。

このように、大学ごとに数学の出題形式や頻出分野には大きな違いがあります。

そのため、毎年出題される分野を重点的に伸ばすことや特有の出題形式に慣れておくといった対策が重要です。

また、入試問題を分析することで、自分がどのレベルまで仕上げるべきかも明確になります。

「この大学なら標準問題までで合格点に届く」「この大学では応用・発展レベルまで必要」といった判断ができれば、無駄のない学習ができるうえ、自信を持って取り組めます。

以下の記事や動画では、共通テストや大学の数学試験について詳しく解説しています。

志望校でなくとも、大学ごとの違いを俯瞰することで、今後の学習計画や教材選びの明確な指針が得られます。

学習の正しい順番を押さえる

数学の正しいステップを確認する

数学は先に紹介したステップを踏むことで、誰でも実力を伸ばせる教科です。そのステップは、以下の図のように4段階で構成されます。

まず、中学までの内容に不安がある人は中学内容の総復習から始めるのがおすすめです。高校数学と地続きになっている部分も多いため、その後の高校数学の理解がスムーズになります。

概要把握では、数学の全体像をつかみ、どんな分野があるかをざっくり理解します。ここでの理解が、次の解法暗記での意味づけや定着を助けます。

続く解法暗記では、典型的な解法パターンを、自分の中にしっかり落とし込んでいきます。ここで習得した解法は、次の演習段階で使いこなす武器になります。

最後の問題演習では、身につけた解法を実際の問題で使いながら、得点力として定着させていきます。

この一連の流れがつながることで、数学が確かな得点源になっていきます。

自分に合った参考書・問題集選び

参考書・問題集の選び方を知る

ここまでで何を学ぶか・どこまでやるか・どう進めるかが見えてきたら、次は自分に合った参考書・問題集を選ぶ段階です。

例えば各学習段階の代表的な参考書・問題集について、レベルに応じて以下の表のように整理されます。

このようにあらゆる教材は学習段階とレベルに応じて分類することができます。今の自分の位置と目標の大学に合わせて、適切なルートを辿ることが重要です。

以下の記事では、各教材の特徴や選び方について詳しく解説しています。

自分に合った教材を選ぶ際に非常に役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

合格から逆算した学習計画を立てる

計画の立て方を知る

ここまでで、合格までに自分が取り組むべき内容や進め方が整理できてきたはずです。

あとは、それらを形にするための質の高い学習計画を立てるだけです。

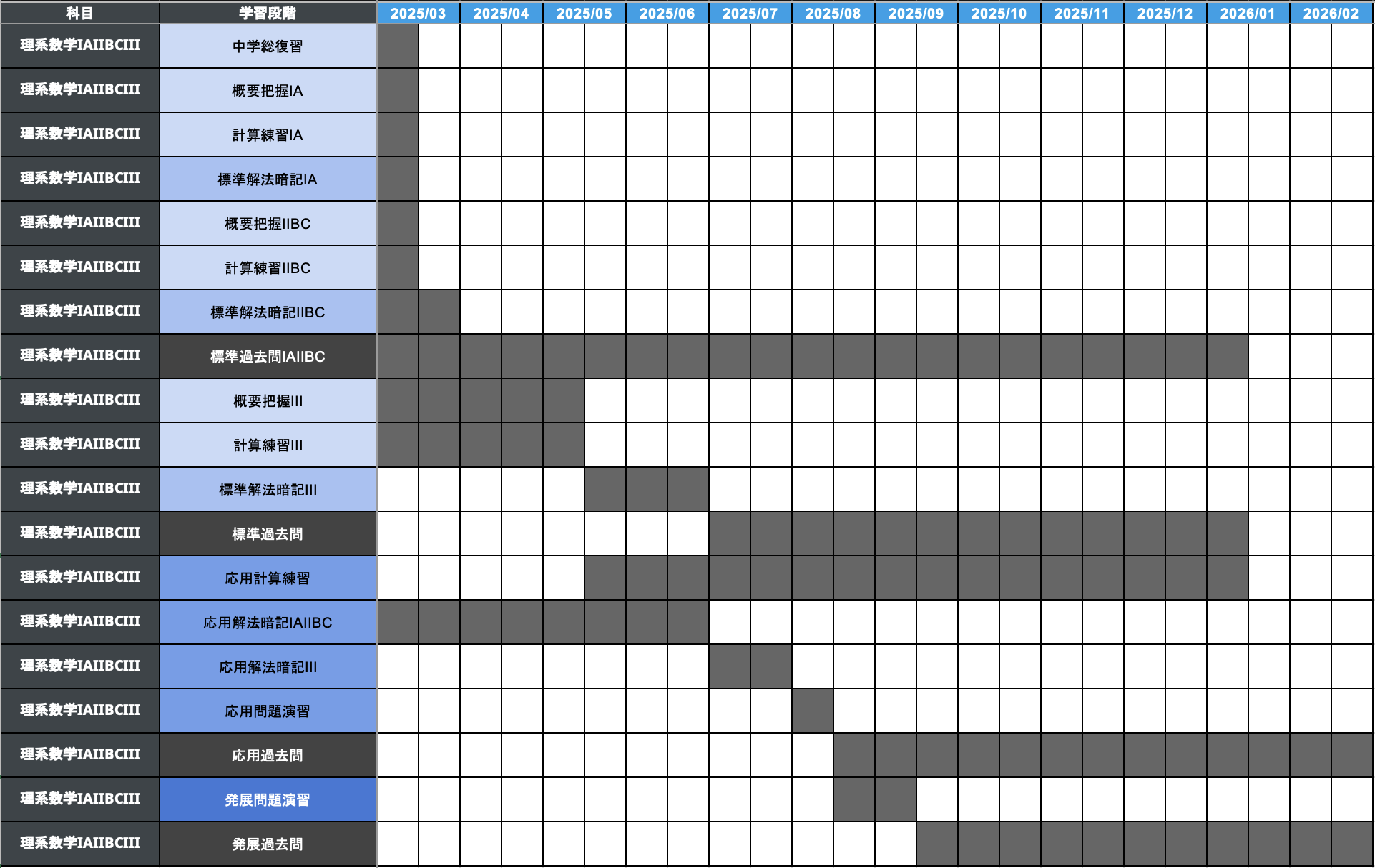

まずは、志望校合格から逆算して、学習内容を月単位で可視化していきましょう。

以下は、実際に現論会で生徒向けに作成された年間スケジュールの一例です。

このように年間をフェーズごとに明確に区切ることで、自分が今どの段階にいるのかを常に把握しやすくなります。

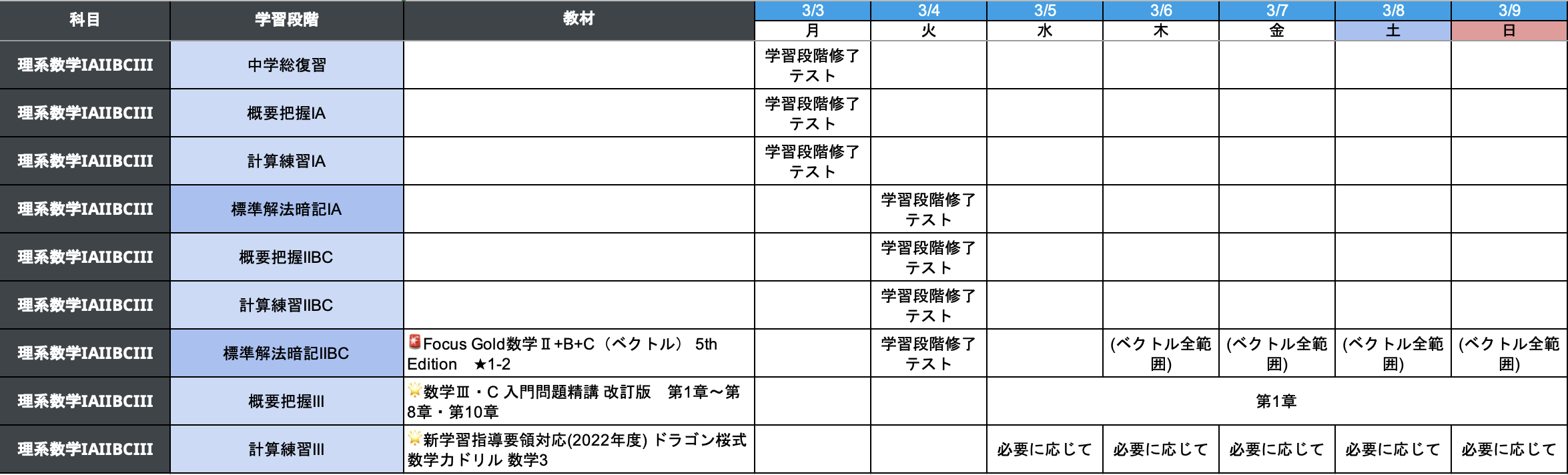

年間スケジュールは全体像をつかむために大切ですが、それを実行に移すには週単位での計画が必要です。

このように週ごとにやるべきタスクを具体化することで、年間計画は実行可能なプランに変わります。

次の章からは、いよいよ各段階の具体的な勉強法を紹介していきます!

中学の総復習

高校数学に入る前の基礎を押さえる

中学数学に不安がある人は、高校内容に入る前に一度振り返っておくと、その後の学習がスムーズになります。

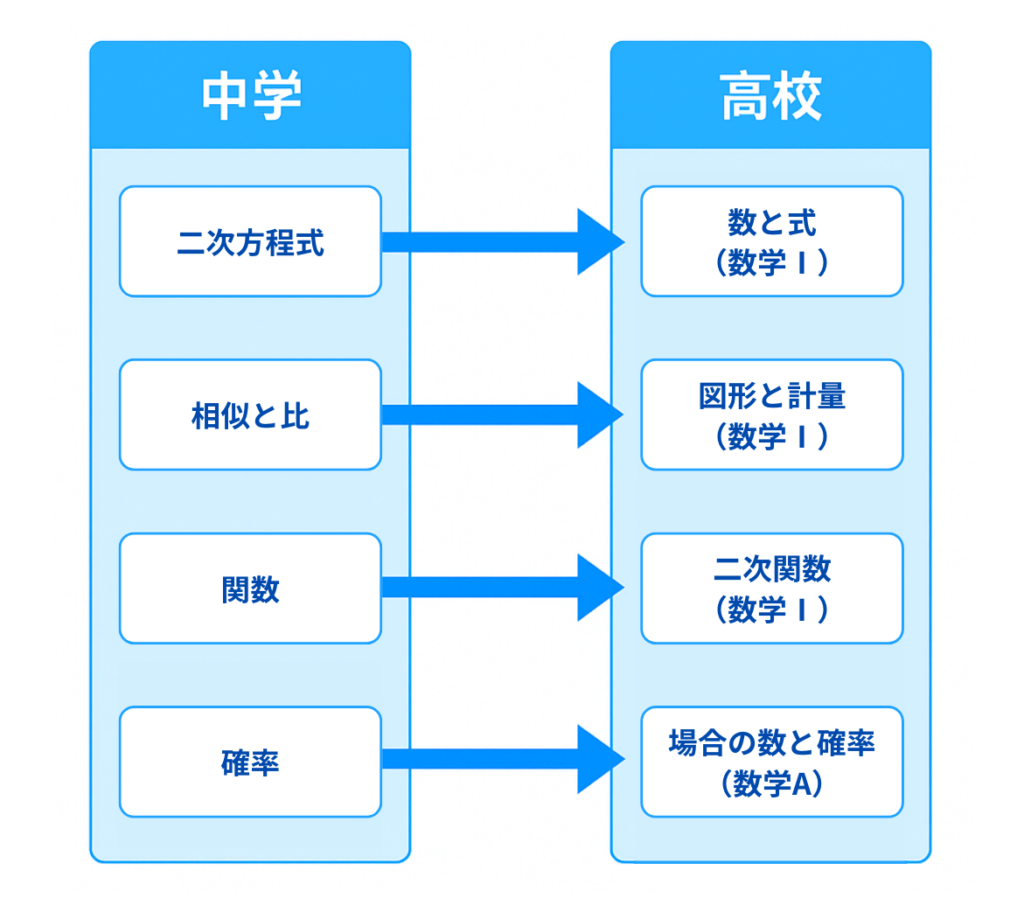

中学と高校の数学は、図のように体系的につながっています。どこで何がどう発展していくのかをざっくりと確認しておくことで、高校内容への導入がよりスムーズになります。

( 領域・単元別学習内容系統表(中・高)|大日本図書)

短期間でひと通り確認するつもりで、なるべくわかりやすい教材を使い、テンポよく進めましょう。

何を使えばいいかに迷いがある人は

スタディサプリの中学総復習講座

中学数学を〈もう一度〉はじめからていねいに

の二つが効率の良い復習にかなりオススメの教材となっておりますので、ぜひ活用してください。

概要把握

まずは全体像を掴む

中学の総復習が終われば、いよいよ高校数学の本格的な学習に入ります。

最初に取り組むべきなのは、全体像をつかむための概要把握です。

この段階では、各分野で何を学ぶのかをざっくり把握し、例題レベルの問題が解けるようになることを目標とします。

各単元で新しく登場する定義や公式の意味を理解し、簡単な問題演習を通じてその使い方に慣れていくことが大切です。

目安としては、2ヶ月ほどの短期間で全範囲を一通り見渡すのが理想です。

そのためには、考え方の筋道がしっかり示されていて、わかりやすく丁寧に説明されている教材を選ぶことがポイントです。

以下の記事では、概要把握に最適な教材を紹介してますので、ぜひ参考にしてください。

解法暗記

典型問題を自分の中にストックする

概要把握で全体像をつかんだら、次は解法暗記です。

この段階では、典型的な問題の解法パターンを、自分の中に定着させることが目的です。

問題を見た瞬間に解き方の方針が自然と浮かぶ状態を目標としましょう。

一見難解に見える難関大学の問題も、実は標準的な解法を複数組み合わせて解けるものが大半です。

そのため、この段階で典型的な解法を時間をかけてしっかり身につけておけば、多くの大学の入試問題に対応できる力が養われます。

また、解法暗記は、主に基礎レベルと標準レベルの2段階に分けて考えることができます。

- 基礎レベル:〜関関同立・MARCHレベルに対応

- 標準レベル:早慶・難関国公立・医学部レベルに対応

どこまで取り組むかは、最終的な志望校のレベルに合わせて決めるのが基本です。

焦らず順を追って、確実に使える解法を増やしていきましょう。

以下の記事では、解法暗記に最適な教材を紹介してますので、ぜひ参考にしてください。

問題演習

解法を使いこなす

解法暗記で典型パターンが定着したら、いよいよ問題演習に進みます。

先に述べたように入試問題の多くは、2〜3個の解法を組み合わせて解く構造になっています。

一方で、典型問題は文系で200〜300題、理系では300〜400題ほど存在します。

これらから想定される組み合わせ全てを完璧にこなすのは現実的ではありません。

しかし、実際にはよく出る組み合わせや、ほとんど出ないパターンには明確な傾向があります。

そのため、演習を通じて組み合わせ方のパターンを学び、問題を見たときにどう紐解くかを自分なりにルール化していくことが重要です。

問題演習も、標準→応用→発展と段階を踏んで進めましょう。

以下の記事では、問題演習に最適な教材を紹介しています。

取り組む問題集に迷った際は、ぜひ参考にしてみてください。

番外編

完成度を高める4つのポイント

ここまで紹介してきた学習段階を通して、数学のスキルは十分に鍛えられます。

しかし、実際の入試で得点を最大化するためには、ここからさらに仕上げの精度を高める対策も欠かせません。ここでは、特に重要な4つの補強ポイントを紹介します。

①過去問演習

本番と同じ形式・レベルの問題に触れることで、その大学特有の傾向や時間配分の感覚をつかむことができます。

また、苦手が判明した分野は、参考書・問題集に戻って補強するというサイクルが重要です。

②共通テスト対策

共通テストは標準レベルの問題が中心ですが、独特の出題形式が特徴です。

標準レベルの問題演習で対応力は備わりますが、形式に慣れるには専用の対策が不可欠です。

③分野別対策

自分の弱点を把握したうえで、苦手分野を重点的に強化することも大切です。

また、志望校の頻出分野(微積・整数・図形など)がある場合は、得意分野として仕上げておくことが得点源になります。

過去問分析と並行して、狙い撃ちで演習を加えていきましょう。

④計算練習

計算力はスピード・正確性・持続力の3つが問われます。

解法が浮かんでも、時間内に正確に答えを出しきれなければ意味がありません。

特に時間制限が厳しい入試や共通テストでは、計算練習専用のトレーニングを取り入れることで、安定感が大きく向上します。

まとめ

ここまで、大学受験数学を伸ばすための根本的な考え方と、実践的な勉強法を紹介してきました。

大学受験の数学で求められるのは、天才的なひらめきではありません。

必要なのは、自分の中に典型的な解法パターンをしっかり蓄え、それを組み合わせて使いこなす力です。

数学は、正しい順番でステップを踏み、必要な教材を使って丁寧に積み上げていけば、必ず伸ばせる科目です。

この記事が日々の学習に役立つことを願っています。合格まで一歩一歩着実に歩んでいきましょう!

なお、以下の動画では、この記事で紹介した内容に加えて、番外編も含めた各段階に適した参考書の紹介も行っています。ぜひ活用してみてください。

監修者

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。

YouTubeチャンネル・X(旧Twitter)のご紹介