化学の問題演習を攻略!【量的な処理能力を磨き、合格点を勝ち取る】

ここでは、化学の学習において、入試で合格点を取るために不可欠な「問題演習」の全体像と具体的な攻略法、そして志望校レベル別の最適な参考書について解説します!!

このサイトでは以下の内容を詳しく解説していきます。

- 概要把握の全体像と具体的な勉強方法

- 概要把握に適した参考書や問題集

- 偏差値70に到達するための効果的な学習戦略

また、問題演習を勉強する前に、化学の勉強法の全体像がわからないという人は下記の記事を参考にしてみてください!

化学の勉強法の詳しい情報についてはこちら

問題演習の攻略法

問題演習とは?

化学の勉強法は「概要把握」「問題演習」「分野別対策」「過去問演習」という段階に分類できます。

概要把握

教科書に書かれている内容を一通り理解し、各分野の基本知識を習得することを目指します。 問題演習に進むための土台を固める段階です。

問題演習

要把握で身につけた知識をもとに、実戦的な問題演習に取り組みます。 公式の使い方や計算手順、頻出パターンなどを定着させ、得点に直結する力を磨いていきます。

分野別対策

志望校の出題傾向に合わせて、無機・有機・理論などの特定分野を重点的に強化していきます。

過去問演習

過去問に十分な分量で取り組み、出題形式への慣れと本番での立ち回りを完成させていきます。 合格に必要な得点力を仕上げていく段階です。

問題演習は、難関大学入試レベルの問題で合格点を取れるようにする段階です。

化学は、解法暗記の段階を設けずに直接「問題演習」に進む特殊な科目です。知識をインプットしたら、すぐに実践的な練習に移りましょう!

化学の問題の特徴:化学の問題は、数学でいうところの「公式を1回使って解ける問題」(解法暗記未満の問題)のパターンが無数にあることが特徴です。このため、解法暗記という学習段階を設けず、直接問題演習を積み重ねることで、多様な基礎パターンへの対応力を養います。

入試での戦い方:化学は、1問を極限まで難しくすることが難しいため、量的な処理能力を測る試験傾向が強いです。本番は常に時間との戦いになります。この段階で、少ない思考リソース(考える時間)で処理できる問題を増やし、正確な処理能力を養成します。

問題演習を学ぶ3つのメリット

化学の問題演習は、時間とミスの両方を制する力を養います!

1.「時間勝負」の試験で圧倒的に有利になる

化学は量的な処理能力が合否を分けます。問題演習を通じて、計算や判断を自動化することで、解答スピードが飛躍的に向上します。これにより、他の受験生が焦る中、あなたは冷静に全問題に目を通す時間を確保できます。

2.知識の「抜け」と「つながり」が明確になる

多くのパターンを解くことで、「この知識が抜けていた」「この反応はあの理論に繋がる」という知識の穴と繋がりが可視化されます。これにより、単なる暗記ではなく、理論に基づいた知識の整理が促進されます。

3.計算ミスを減らし、合格点を確実にする

解法がわかっても計算ミスで失点するのは、化学の典型的な失敗です。多くの問題を解く中で、計算のパターンや簡略化のテクニックが身につき、ミスを防ぐ実行力が養成されます。

問題演習で意識すべき計算力とは?

数学や化学の難関大入試は、「解法を立てる力」と「計算を実行する力」の総合点です。

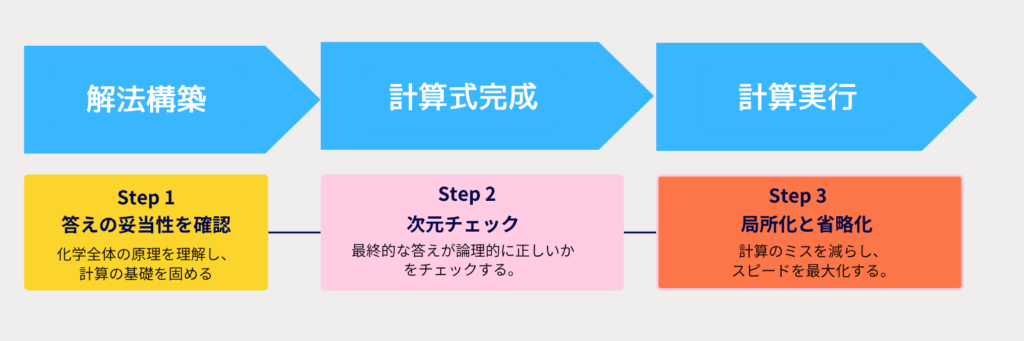

問題演習の段階で、計算を素早く、正確にできるようにするために、以下の3つの技術を意識しましょう。

また、化学における解法はさほど多くなく、難関大入試で差がつく部分は計算力になります!!

| 計算技術 | タイミング | 概要 |

| 答えの妥当性の予測(概算・検算能力) | 解法構築 | 論理の確認: 解法を立てる際、答えが持つべき大まかな値や符号を予測し、その後の計算の方向性が正しいかを確認 |

| 次元チェック(単位の検証) | 計算式立式 | ミスの早期発見: 式を立てた直後に、求めたい次元と一致しているかを確認 ここで単位が異なれば、計算実行前に式自体が間違っている |

| 局所化・省略化 | 計算実行 | 効率と精度: 計算を進める際、複雑な値や定数を文字のまま残す(省略化)、計算を小さなかたまりに分けて処理する(局所化)ことで計算スピードを上げる |

次に計算技術の各ステップについて深く説明していきます!!

各分野の学習手順

1.概算・検算能力で「答えの妥当性」を確認

素早く大まかな値を把握し、答えが大きくずれていないかをチェックする技術です。

-

簡略化ポイント:

・桁の検算:複雑な掛け算や割り算では、 有効数字や桁数だけを先に概算 し、最終的な答えがその桁数に収まっているかを確認します。これにより、途中の大きな計算ミスや書き写しミスを防げます。

・極端な値の検証:計算で求めた解がグラフの最大値や最小値である場合、 問題文の条件の「端(極端な値)」を代入してみて、解がその範囲に収まっているか を確認します。

意識すべきシーン:・答えが「質量」「体積」といった現実の値になるはずなのに、マイナスになったり、極端に大きな値(例: 体積が太陽系サイズになった)になったりした場合は、即座に計算ミスだと気づけます。

2. 次元を常に意識する「次元チェック」

特に物理や化学の計算問題で非常に重要な技術です。

-

簡略化ポイント:

・次元(単位)の意識: 答えを出す前に、その物理量や化学量が「体積」「濃度」「速さ」「エネルギー」など、どの次元を持つかを常に意識することです。

・計算ミスの早期発見:最終的な答えの単位が、 求めている物理量 (例: 求めたいのは「濃度 (mol/L)」なのに、計算結果が「体積 (L)」になってしまった)と異なれば、計算過程のどこかで式を間違えたことがすぐにわかります。

意識すべきシーン:・複雑な化学平衡の計算や、理想気体の状態方程式(PV=nRT)を使う問題、積分による体積計算など、複雑な計算を行う際は必ず次元をチェックしましょう。

3.計算の「局所化」と「省略化」

計算のスピードと精度を両立させるためには、計算処理そのものの工夫が必要です。

-

簡略化ポイント:

・計算の局所化:複雑な問題では、一つの式全体で計算するのではなく、「分数部分だけ」「括弧の中だけ」など、 計算を小さなかたまり(局所)に分けて処理 することで、ミスの発生箇所を限定します。

・代入の省略化:問題文で与えられた値をすぐに代入せず、 計算が最も簡単になる最終的な式まで文字(a, b, kなど)のまま進める ことで、計算量を大幅に減らします。最後に一度だけ値を代入すれば済むため、ミスも減ります。

意識すべきシーン:・複雑な分数、括弧の多い式、多項式の展開など。

概要把握の勉強法

化学の問題演習では、質より量を重視するのではなく、量的な処理の中で質を高めるプロセスを意識しましょう。

STEP 1.時間を計り、多くのパターンに触れる

演習問題に取り組む際は、必ず時間を計ってください。この段階の目的は、多様な問題パターンに触れることです。問題の分量が多い場合は、一気に解くのではなく、分野ごとに時間を区切って取り組みましょう。

STEP 2.厳しく自己採点し、知識と実行力の両面を分析する

解答を見た後、答えが合っているかだけでなく、「解法が間違っていたのか(知識・思考ミス)」と「計算が間違っていたのか(実行力ミス)」を明確に分けて分析します。計算ミスであれば、再度計算練習に時間を割きましょう。

STEP 3.解答の「再現スピード」を意識して復習する

解けなかった問題は、解説を熟読し、何も見ずに解答を再現します。特に計算問題は、いかに素早く、正確に答えにたどり着けるかを意識して解き直しを繰り返してください。この再現スピードこそが、本番の量的な試験で活きる力になります。

- 時間を計り、多くのパターンに触れる

- 厳しく自己採点し、知識と実行力の両面を分析する

- 解答の「再現スピード」を意識して復習する

おすすめ参考書と効果的な学習戦略!!

現論会でも使用している、【2025最新版】志望校レベル別おすすめ参考書と効果的な学習戦略を紹介します。

ここでは、化学の問題演習の学習に特化した、おすすめの参考書とその効果的な使い方を、具体的な学習ステップに沿って解説します。

参考書ポジションマップ

以下のマップは、あなたの現在の学習段階と志望校レベルに応じて、どの参考書を使うべきかを示しています。基礎から発展へと順序立てて取り組むことが、化学攻略の鉄則です。

マップの活用順序:

- 知識の定着(日東駒専): まずは『化学 入門問題精講』で、概要把握で培った知識の定着を行います。

- 基礎徹底(共通テスト・地方国公立): 『化学 基礎問題精講』で、全分野の基礎的な解法と計算を素早く正確に処理する能力を養います。

- 標準網羅(旧帝大・早慶): 次に『化学頻出スタンダード問題230選』や『化学重要問題集(A問題)』で、入試の良問を網羅し、多角的な解法選択能力と応用力を身につけます。

- 難問対応(東京一科): 最後に『化学 標準問題精講』や『化学重要問題集(B問題)』で、複雑な設定の問題や融合問題への対応力を鍛え、化学を得点源にします。

日東駒専レベル

🔹 標準私立レベルを目指し、共通テスト8割以上を狙いたい人

おすすめ参考書

『化学 入門問題精講』

商品リンク

あわせて読みたい

学習戦略

定期試験と入試基礎のギャップを埋める演習書。概要把握で得た知識を正確に、迅速にアウトプットする訓練に最適です。

🔹 効果的な学習戦略:

- STEP 1. 時間を計り、多くのパターンに触れる

- 全142題を時間を計って解き、入試の基本パターンに慣れることを目標にしましょう。

- STEP 2. 厳しく自己採点し、知識と実行力の両面を分析する

- 解答を見て、知識不足によるミスがないか確認し、計算ミスを徹底的に減らしましょう。

- STEP 3. 解答の「再現スピード」を意識して復習する

- 何も見ずに、最短時間で解答を再現できるまで反復練習を行いましょう。解き直しは、解答の「再現スピード」を常に意識し、計算の自動化を図りましょう。

概要把握での知識の漏れを埋めましょう!!

GMARCH理科大、地方国公立レベル

🔹 難関大レベルを目指し、共通テスト9割以上を狙いたい人

🔹 難関大二次試験で合格点を取れるようにする

おすすめ参考書

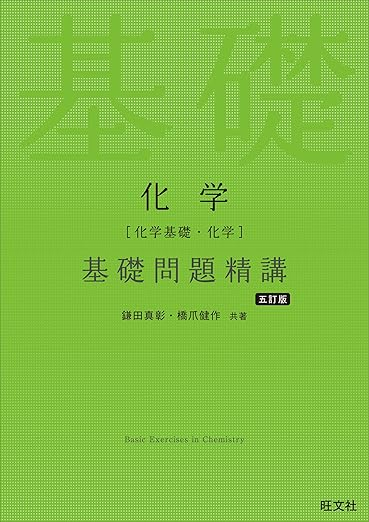

『化学 基礎問題精講』

商品リンク

あわせて読みたい

学習戦略

共通テスト8割レベルや難関私大・地方国公立大で、基礎問題を落とさないための演習に最適です。問題量がコンパクトで、量的な処理能力の土台を築くのに適しています。

🔹 効果的な学習戦略:

- STEP 1. 時間を計り、多くのパターンに触れる

- 問題を解く時間を必ず計りましょう。特に計算問題では、1問あたりの処理時間を意識し、解答を素早く導く練習をします。111題すべてに触れ、多様な問題パターンへの対応力を養います。

- STEP 2. 厳しく自己採点し、知識と実行力の両面を分析する

- 自己採点後、解答が合っていても計算に手間取った箇所を徹底的に分析します。「解法はわかったが計算ミスをした(実行力ミス)」を特定し、同じミスを繰り返さないよう原因をメモに残しましょう。

- STEP 3. 解答の「再現スピード」を意識して復習する

- 111題すべてを、何も見ずに素早く、正確に解ききれる状態を目指します。解き直しは、解答の「再現スピード」を常に意識し、計算の自動化を図りましょう。

基礎問題を確実に解けるようにしましょう!!

旧帝大、早慶レベル(偏差値~65)

🔹 難関大レベルを目指し、共通テスト9割以上を狙いたい人

🔹 難関大二次試験で合格点を取れるようにする

おすすめ参考書

『化学頻出スタンダード問題230選』

商品リンク

あわせて読みたい

学習戦略

【インプットの導入と原理の理解】:化学が苦手な人や初学者が、視覚的な解説を通じて原理から理解するためのメイン教材です。本文や図を読み込み、「なぜ?」を解決することに集中します。

- 難関大で求められる多様なパターンへの対応力を身につける。

- 問題を解いた後、解説に載っている複数の解法をすべて理解するように努めましょう。小問のレベル分けを活用し、難度の高い問題は「解法選択のプロセス」を特に意識して復習します。この段階で、量的な処理能力と深い思考力を両立させます。

🔹 効果的な学習戦略:

- STEP 1. 時間を計り、多くのパターンに触れる

- 問題を解く時間を計り、特に難易度の高い問題には、粘る時間と見切りをつける時間のバランスを意識して取り組みます。230題という豊富な演習量で、多様なパターンを経験します。

- STEP 2. 厳しく自己採点し、知識と実行力の両面を分析する

- 計算ミス(実行力)に加え、なぜその解法を選んだのかという「解法選択ミス」を分析します。小問のレベル分けを参考に、目標とする難易度の問題が解けたかを確認しましょう。

- STEP 3. 解答の「再現スピード」を意識して復習する

- 解けなかった問題は、解説に載っている複数の解法をすべて理解するように努め、本番で最適な解法を選べる力を養います。解き直しでは、計算の正確性とスピードを両立させましょう。

おすすめ参考書

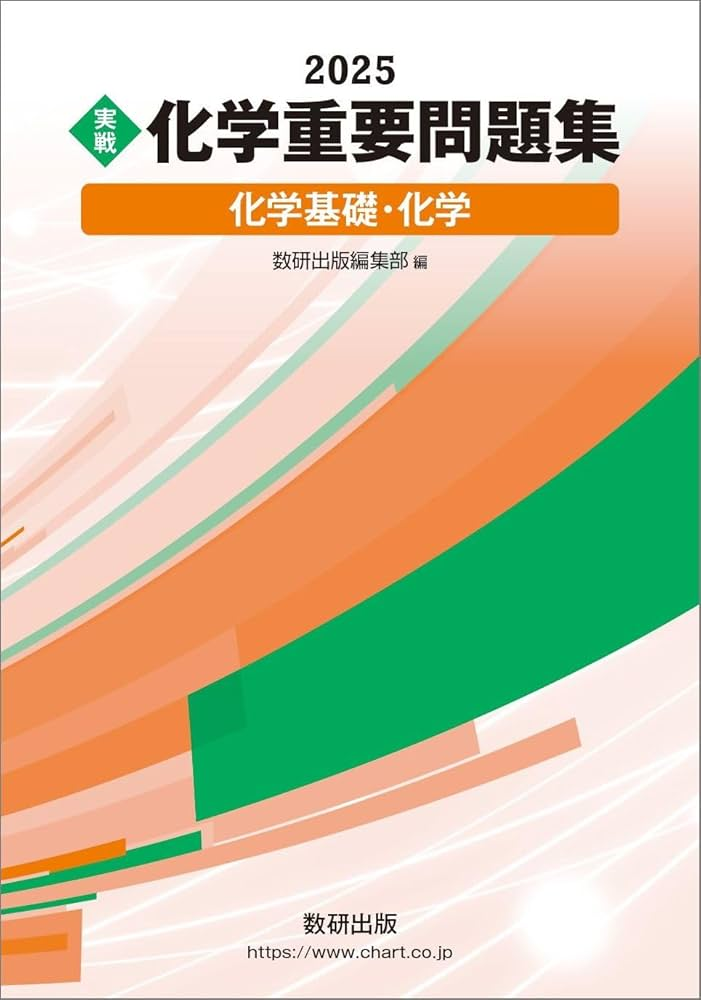

『化学 重要問題集(A問題)』

商品リンク

あわせて読みたい

学習戦略

実際の入試問題を引用し、本番に近い条件で基礎を固める硬派な問題集。解説が簡素なため、自力で論理を組み立てる力が養われます。

🔹 効果的な学習戦略:

- STEP 1. 時間を計り、多くのパターンに触れる

- 問題を解く時間を計り、特に難易度の高い問題には、粘る時間と見切りをつける時間のバランスを意識して取り組みます。230題という豊富な演習量で、多様なパターンを経験します。

- STEP 2. 厳しく自己採点し、知識と実行力の両面を分析する

- 解説が簡素な分、解答に至るまでの論理を自力で補完する力が求められます。問題集の「簡素さ」を逆手にとって、自分自身の力で考え抜くプロセスを重視します。

- STEP 3. 解答の「再現スピード」を意識して復習する

- 解説が簡素な分、解答に至るまでの論理を自力で補完する力が求められます。問題集の「簡素さ」を逆手にとって、自分自身の力で考え抜くプロセスを重視します。

解法選択に根拠を持って問題に取り組みましょう!!

東京一科、難関国立医学部レベル(偏差値70~)

🔹 対象: 最難関大学を志望し、合格圏内に入りたい人

🔹 目標:東京一工・医学部の二次試験で高得点を取る

おすすめ参考書

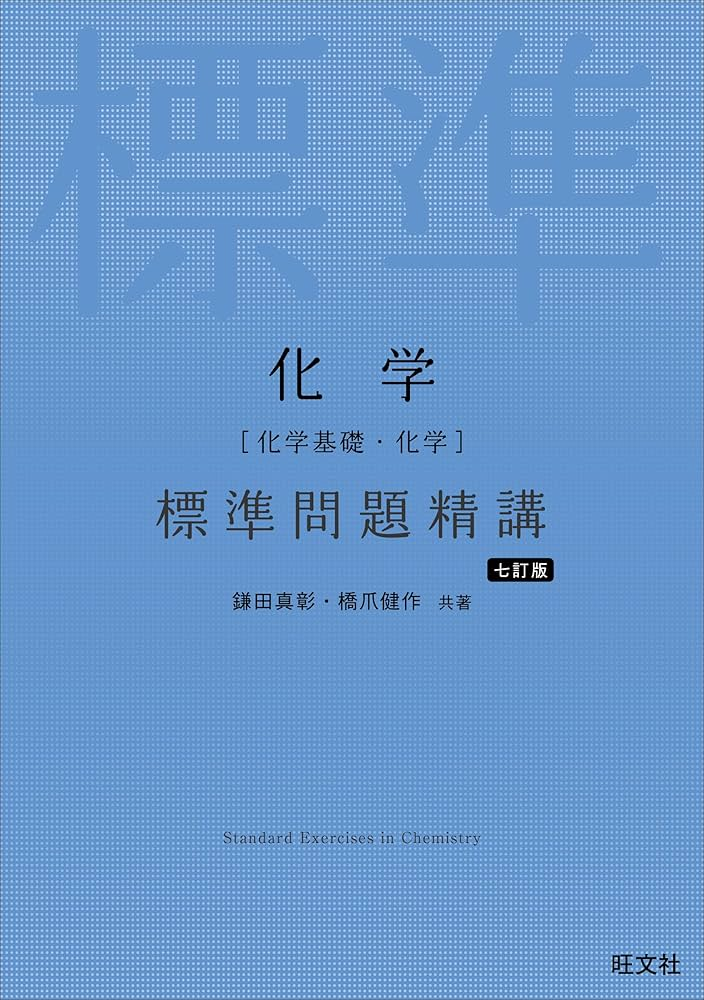

『標準問題精講』

商品リンク

学習戦略

最難関大学で化学を得点源に合格したい受験生に最適です。網羅性を目的とせず、複雑な実際の入試問題への対応力を養うことに特化しており、「精講」という解説が充実しています。

- 難関大で求められる多様なパターンへの対応力を身につける。

- 問題を解いた後、解説に載っている複数の解法をすべて理解するように努めましょう。小問のレベル分けを活用し、難度の高い問題は「解法選択のプロセス」を特に意識して復習します。この段階で、量的な処理能力と深い思考力を両立させます。

🔹 効果的な学習戦略:

- STEP 1. 時間を計り、多くのパターンに触れる

- 1問あたりの時間を厳しく設定し、時間内に論理を組み立てる練習を積みます。問題数が絞られている分、1問1問に高い集中力をもって取り組みましょう。

- STEP 2. 厳しく自己採点し、知識と実行力の両面を分析する

- 精講を熟読し、この問題が過去のどの知識と解法を組み合わせているのかを深く分析します。「なぜこの計算が複雑になるのか」「どうすれば計算を簡略化できたか」といった実行力の改善点も同時に分析します。

- STEP 3. 解答の「再現スピード」を意識して復習する

- 完璧な答案を作成し、それを再現できる力を身につけます。解き直しの際は、計算ミスをせず、論理の流れに飛躍がないかを意識しながら、解答作成の完成度を高めていきましょう。しょう。

あわせて読みたい

おすすめ参考書

『化学 重要問題集(B問題)』

商品リンク

学習戦略

最難関大学で化学を得点源に合格したい受験生に最適です。網羅性を目的とせず、複雑な実際の入試問題への対応力を養うことに特化しており、「精講」という解説が充実しています。

- 難関大で求められる多様なパターンへの対応力を身につける。

🔹 効果的な学習戦略:

- STEP 1. 時間を計り、多くのパターンに触れる

- 難易度の高いB問題を解く際は、解法の組み合わせを考える時間を確保しつつ、計算で時間を浪費しないよう、厳しく時間を管理します。

- STEP 2. 厳しく自己採点し、知識と実行力の両面を分析する

- 解法がわかっても、計算が煩雑になることが多いです。計算でミスした箇所や、時間がかかった箇所を特定し、「実行力」の改善点を徹底的に分析します。

- STEP 3. 解答の「再現スピード」を意識して復習する

- B問題の解説は簡潔です。なぜその論理展開になるのかを、他の参考書(例:標準問題精講)で補いつつ、難問の解法プロセスを完全に自分のものにするまで繰り返します。

あわせて読みたい

解法選択から計算の実行まで飛躍のない論理展開を心がけましょう!!

各参考書の役割と効果的な活用法まとめ

| 参考書 | 対象レベル | 役割と学習戦略 |

| 『化学 入門問題精講』 | 日東駒専レベル | 【基礎知識の定着とギャップ解消】 定期試験と入試問題のギャップをうめる演習書。概要把握で得た知識を、入試の基本問題形式で使えるように定着させることを目標とします。 |

| 『化学 基礎問題精講111題』 | GMARCH理科大、地方国公立 | 【基礎の確実な実行力養成】 共通テストレベルの基礎的な解法と計算を素早く正確に処理する訓練に特化。問題を解く際に計算処理のスピードを常に意識し、基礎的な失点をゼロにすることを目標とします。 |

| 『化学 重要問題集(A問題)』 | 旧帝大、早慶レベル | 【入試標準の網羅と実践力強化】 実際の入試問題を引用しており、本番に近い条件で演習を積めます。レイアウトや解説が簡素なため、自力で論理を組み立て、やりきる硬派な実行力を養います。 |

| 『化学 重要問題集(B問題)』 | 東京一科レベル | 【最難関レベルへの挑戦と突破力】 難関大学をカバーする問題で構成され、複雑な融合問題や深い思考力を要する問題への対応力を鍛えます。簡素な解説で自力で考え抜く力が求められます。 |

| 『化学 標準問題精講』 | 東京一科レベル | 【難問への対応と論理的記述力】 複雑な入試問題への対応力を養うための最終兵器。「精講」を深く読み込み、問題の裏にある論理的な構造や、解法を組み合わせるプロセスを完全に習得します。 |

まとめ

化学の概要把握は、論理的な理解と知識の暗記の土台を築くための、最も重要なステップです。この記事で解説したように、『宇宙一わかりやすい高校化学』で原理を理解し、『教科書』で知識を定着させるという流れを丁寧に実践することが、化学攻略の最短ルートです。

この土台が盤石であれば、その後の問題演習は飛躍的に効率が上がります。

あなたに合った一冊から始めよう

あなたの現在の学力レベルに合わせて、最適な参考書から学習を始めましょう。

- 日東駒専には『化学 入門問題精講』

- GMARCH理科大、地方国公立には『化学 基礎問題精講111題』

- 旧帝大、早慶レベルには『化学 重要問題集(A問題)』

- 東京一科、難関国立医学部レベルには『標準問題精講』、『化学 重要問題集(B問題)』

問題演習は、化学の「知識」と「実行力」を結びつけるための、最も重要な実戦段階です。この記事で解説したように、「時間を計って解く」「原因を分析する」「解答プロセスを再構築する」という3つのステップを丁寧に実践することが、化学の攻略における最短ルートです。

この段階を乗り越えれば、あなたは志望校の入試で合格点を取れる力を手にしているでしょう。

問題演習のその先へ

問題演習を完璧にしたら、次は過去問演習に移りましょう。

あわせて読みたい

もし、どの参考書から始めれば良いか迷っている、あるいは自分の学習法が正しいか不安を感じているなら、ぜひ一度、プロの専門家にご相談ください。

あなたに最適な学習計画を立て、志望校合格まで徹底的にサポートします。

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。