【2025年最新版】共通テスト地学基礎の勉強法を徹底解説|短期間で高得点を狙う戦略

大学受験の地学基礎は、理科科目の中では計算量が少なく、暗記で戦うことができる科目です。

中学理科で学んだ内容の延長のため、学習を始めやすいのも特徴です。

本記事では、共通テストに対応できる攻略ルートを明確に示し、他の科目に時間を割きながらでも効率良く地学基礎の得点力を伸ばす方法を解説します。

地学基礎の位置づけと特徴

理科基礎4科目の特徴を知る

大学入試の理科基礎には、物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎の4科目があります。

それぞれに特徴や難易度があり、得点のしやすさや学習負担は大きく異なります。

自分の得意分野や学習スタイルに合う科目を選ぶことが、限られた時間で高得点を狙うための第一歩です。

表のように、物理基礎と化学基礎は、理科基礎の中でも計算を伴う問題が多い科目です。

思考力や計算力に自信がある人は、こうした科目を選ぶと得点源にしやすい傾向があります。

一方、生物基礎と地学基礎は暗記が中心となります。

計算問題が少ない分、覚える量は多めですが、コツコツ暗記が得意な人には適しています。

特に地学基礎は計算問題がほとんどなく、暗記で得点を積みやすい科目とされています。

地学基礎の難易度と学習時間

地学基礎は暗記量が多く、計算問題はほとんどないというのが特徴です。

出題される計算問題も中学数学レベルのため、用語や現象の暗記がしっかりと行えていれば高得点が狙える科目となっています。

また、学習する分野はそれぞれ独立しているため、物理基礎や化学基礎のように、苦手分野が科目全体に影響するといったことは少ない科目でもあります。

計算練習が必要な物理基礎や化学基礎と比べ、教科書で読んだ内容を問題集で定着させるという反復練習のみを行うため、学習方法はかなりシンプルです。

暗記が得意な人にとっては、かなり短期間で仕上げられる科目となります。

こうした特徴を踏まえ、最適な科目を選択することが、共通テストで安定した得点を実現する近道となります。

地学基礎を攻略するための3つの視点

共通テストで高得点を取るためには?

共通テストの地学基礎で高得点を狙うには、やみくもに問題を解き始めるのではなく、まず全体像を押さえてから学習に入ることが大切です。

そのために意識してほしいのが、次の3つの視点です。

- 地学基礎について知る

科目の特徴や出題範囲を理解し、どんな力が必要かを把握します。 - 共通テストについて知る

試験時間や大問構成、出題傾向を知ることで、学習の方向性を掴みます。 - 学習の進め方を設計する

正しい学習順序と計画を立てることで、効率的に高得点を狙います。

この3つを学習に取りかかる前に整理できれば、準備は万全です。

あとは正しい手順に沿って勉強を進めるだけで、地学基礎を安定した得点源に変えることができるでしょう。

地学基礎について知る

内容と出題範囲を理解する

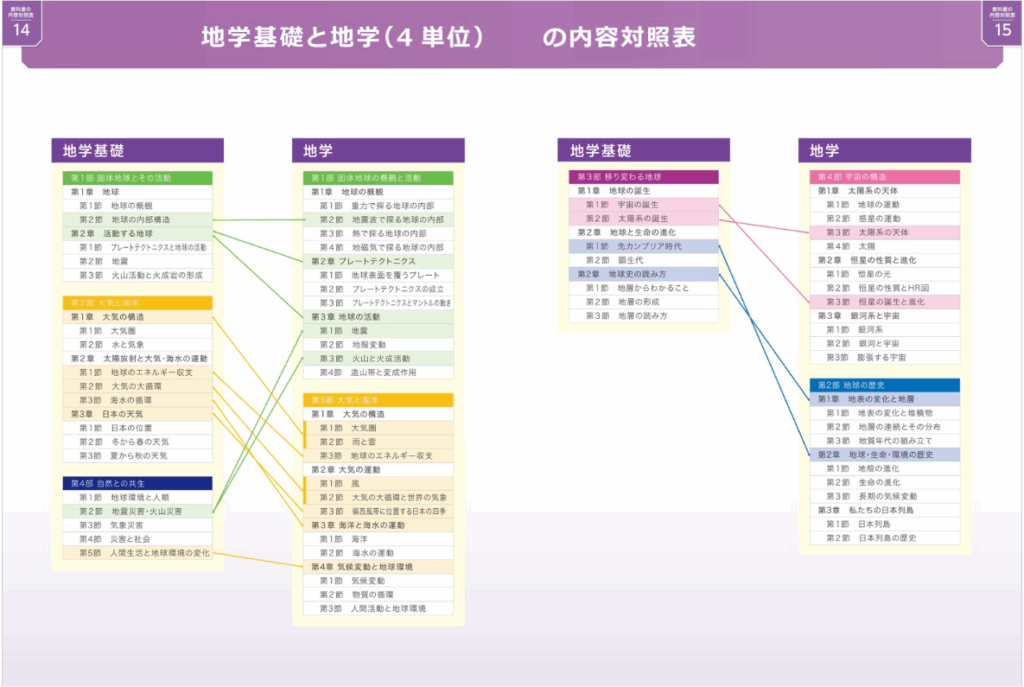

地学基礎では、高校地学を広く浅く学んでいきます。

(啓林館HPより引用)

出題範囲はおもに「大気と海洋」「地史」「天文・宇宙」「世界・日本の自然科学」となります。

内容は中学理科の延長となるため、新しい概念を学ぶ物理基礎や化学基礎と異なり、既習事項を深めていくということが特徴です。

他の科目と比べ計算量はほとんどありませんが、図や写真から読み取る問題に対応できるように用語や現象を整理しておく必要があります。

共通テストでは地学基礎の教科書全体から偏りなく出題されることが明言されているため、特定の単元にのみ力を入れるのではなく、全ての分野をバランスよく学習することが得点アップへの近道になります。

共通テストについて知る

試験形式と出題傾向を理解する

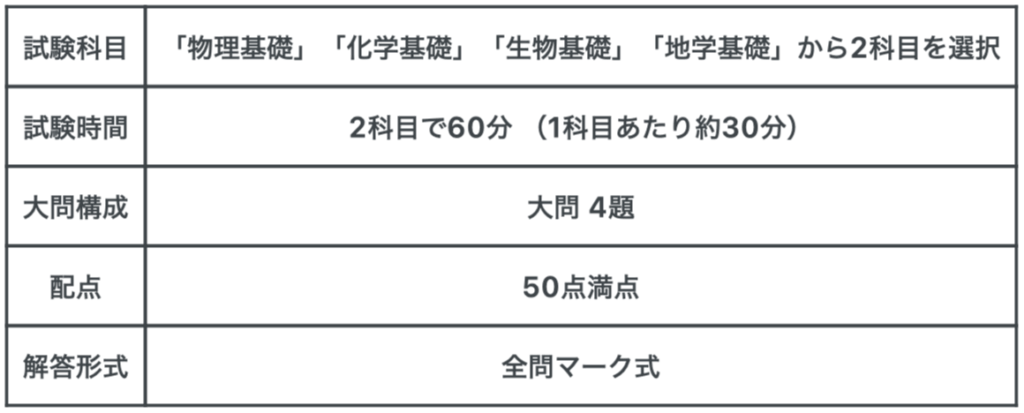

まずは形式を確認しましょう。

共通テストでは、理科の基礎科目(物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎)の中から2科目を選択し、2科目合わせて60分で解答する形式になっています。

試験の構成は、大問4題・合計50点と、教科書の全分野を網羅する構成となっています。

近年の共通テストでは、図やグラフ、写真が多く用いられ、暗記した知識を使って考察する力やデータを読み取る力が問われます。

また、2025年度共通テストでは噴火によるポンペイ滅亡が出題されるなど、史実に基づいた出題がされました。

地球の活動や大気と海洋が、人間生活とどのように結びついていくかなど、複数分野にまたがった探究的な学習も重要となります。

学習の進め方を設計する

正しい学習順序を知る

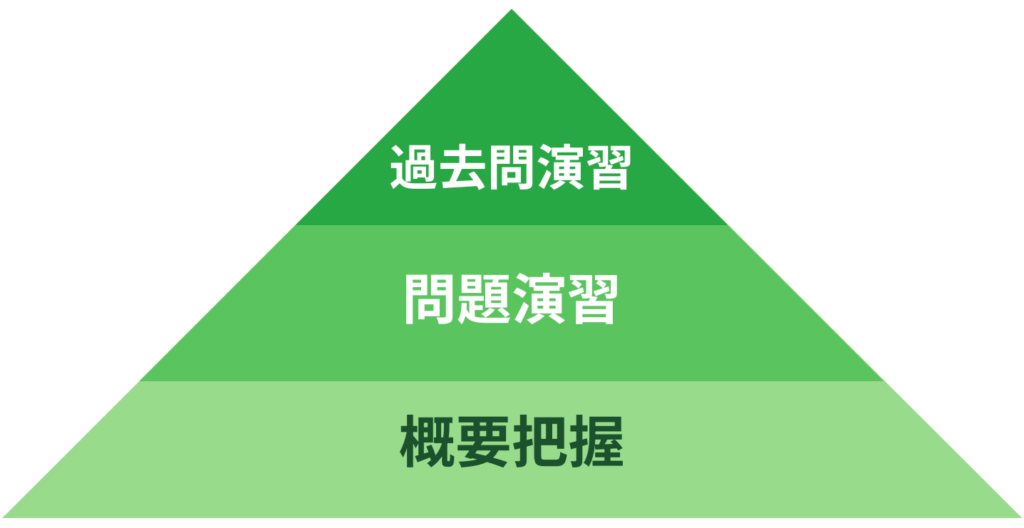

地学基礎は、正しい順序を踏めば誰でも着実に得点を伸ばせる科目です。

その学習は、大きく3段階に分けて積み上げていくのが基本です。

地学では、概要把握が最も重要です。

学んだ内容を誰かに教えられるくらいまで、教科書を中心に学習し知識を体系化していきましょう。

次に、学んだ内容を問題演習で確認しましょう。

用語や現象の説明、計算などを繰り返し練習しながら、知識を使える形に変えていくことが大切です。

最後に、共通テストの過去問や予想問題に取り組む段階に移ります。ここでは解いたら終わりではなく、解き直し・分析・復習を繰り返すことが肝心です。

限られた時間での解答練習を積み、問題形式への慣れと時間配分の感覚を養うことで、共通テスト本番に対応できる実戦力が身につきます。

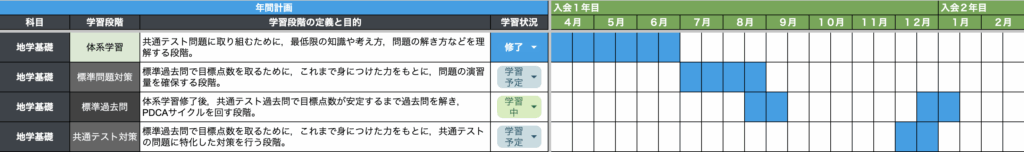

本番から逆算した学習計画を立てる

共通テストまでの限られた時間で高得点を狙うには、質の高い学習計画が不可欠です。

まずは本番から逆算して、学習内容を月単位で可視化していきましょう。以下は、実際に現論会で生徒向けに作成された年間スケジュールの一例です。

このように年間をフェーズごとに明確に区切ることで、自分が今どの段階にいるのかを常に把握しやすくなります。

年間スケジュールは全体像をつかむために大切ですが、それを実行に移すには週単位での計画が必要です。

このように週ごとにやるべきタスクを具体化することで、年間計画は実行可能なプランに変わります。

他の教科とのバランスを意識しながら効率よく仕上げていきましょう。

概要把握

地学基礎を体系的に理解する

地学基礎を効率よく仕上げるには、まずは教科書レベルの内容を体系的に理解する概要把握から始めましょう。

高1・高2生

高校の授業では、地学基礎が選択できない場合が多くあります。

そのため、独学で学習する高校生がほとんどです。

教科書販売を行っている書店で、地学の教科書と傍用問題集を購入し、高2のあいだに教科書を一通り学んでおけると高3時に余裕ができます。

高3生

夏以降に演習や過去問へスムーズに移れるよう、4月から7月にかけて概要把握を仕上げておくのが理想的です。

高2までに学習した内容に不安がある場合は、教科書の読み直しや、参考書を利用すると効果的です。参考書は『青木の地学基礎をはじめからていねいに』が図解や解説が丁寧で、独学でも理解を深めやすく、短期間で基礎を再確認するのに役立ちます。

概要把握の段階では、暗記に偏らずなぜそうなるのかを理解する姿勢を持つことが重要です。

現象をしっかりと自分の言葉で説明できるようになると、共通テストの考えさせる問題にも対応できるようになります。

問題演習

学んだ知識を運用する

概要把握で知識の全体像を押さえたら、次は問題演習を通じて理解を定着させていきます。学んだ内容を問題で確認することで、わかったつもりを防ぎ、計算手順や用語の使い方が自然に身につくようになります。

取り組む時期としては、高3の夏休みまでに一通り仕上げるのが理想です。ここで基礎的な問題を繰り返し解いておけば、その後は共通テスト演習に集中できます。

使用する教材は、リードLight地学基礎が定番です。

教科書内容に沿った構成で、基礎事項を確認しながら解けるようになっているため、演習の最初の一冊として取り組みやすい教材です。共通テスト対策に必要な基礎的な問題が網羅されているので、ここで一通り演習を仕上げておけば安心です。

問題演習では、解けなかった問題をそのままにせず、必ず解き直してできる状態に変えることを徹底してください。間違えた原因を分析し、必要なら教科書や授業ノートに立ち戻って確認することで、知識が確実に得点力へと結びつきます。

共通テスト対策

実戦形式で得点力を完成させる

概要把握と問題演習で基礎を固めたら、最後は共通テスト形式の演習で実戦力を仕上げます。過去問や予想問題を時間を計って解き、実戦感覚を掴むことが大切です。

まずは夏の段階で数回過去問を解いてみるのがおすすめです。ここで得点の目安や弱点分野を把握できれば、以後の演習に向けた効率的な修正が可能になります。本格的に共通テスト対策を始めるのは高3の秋以降で十分ですが、夏に軽く触れておくことで安心感も得られます。

過去問に加えて、さらに対策を固めたい人は、大学入学共通テスト 地学基礎 短期攻略のような対策問題集を活用すると効果的です。

演習では、問題文のリード文やグラフの読み取りに慣れることが重要です。この段階を丁寧に取り組むことで、本番でも焦らず安定して得点できる力が身につきます。

まとめ

地学基礎は、範囲が比較的狭く、正しい順序で学習を進めれば着実に得点源にできる科目です。

重要なのは、暗記だけに偏らずなぜそうなるのかを理解しながら進めることです。解いた問題は必ず復習してできる状態に変えていきましょう。

計画的に段階を踏んでいけば、地学基礎は大きな負担なく得点源にできます。他の主要科目とのバランスを取りながら効率よく学習を進め、共通テスト本番で安定した得点をとりましょう。

本記事が、その一助となれば幸いです。

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。

YouTubeチャンネル・Twitterのご紹介