【2025年最新版】大学受験地学 勉強法完全ガイド|共通テスト〜難関大まで得点力を伸ばす戦略的学習法!

地学の正式名称は、地球科学ということを皆さん知っていますか?

地学とは、その名の通り地球そのものや、天体としての地球を学ぶ科目です。

物理や化学に比べ計算問題が少なく、暗記や問題の読み取りが得意であれば得点源になる科目です。

しかし受験で地学利用できる大学が限られており、また共通テストの中でも最もマイナーな科目でもあります。

そして参考書も少なく、全受験生が同じ参考書を使用しているため、勉強の量と質が問われるシビアな科目でもあります。

限られた期間で合格点を確保するためには、何を・どの順番で・どこまでやるかを見極めた戦略的な学習が欠かせません。

本記事では、その学習順序の考え方に加え、基礎から応用まで地学を得点源に変えるための具体的な勉強法を解説します。

これ一本で、共通テストから難関大学まで対応できる攻略ルートが明確になり、合格に向けて迷わずスタートできるはずです。

地学の勉強を始める前に

勉強法解説の前に、まずは「地学を選択する」ということについてお話します!

地学って選択してもいいの?

実は受験で地学を選択する受験生はとても少なく、共通テストの受験者は例年1500人前後です。

(大学入試センターHPから引用)

地学受験者が少ない理由は3つあります。

地学選択で受験できる大学が限られている

私立大学は、地学受験できる大学がほとんどありません。

二次試験で地学受験できる有名大学は早稲田の教育のみで、他は地方私立大となります。

また共テ利用ができる大学も限られており、例えば同志社大学では、理学部の環境システム学科のみ共テ地学を選択できます。

私立大を第一志望にしたい方は、物理・化学・生物を選択しておくと外れません。

国公立大学では、東大、京大をはじめとした旧帝大や、神大、広大など国公立大学で地学受験ができます。

学部によっては、物理・化学選択を指定されている場合もあるので、志望校で地学が使えるかは必ず受験要項で確認しましょう!

学校の授業をこなした上での勉強

多くの高校では地学の授業が無く、生物・物理・化学から選択することになります。

そのため、学校の授業や期末テストの勉強をしながら、受験用の地学を勉強することになります。

もちろん地学の学習において、物理や化学、生物の知識が活かせます。

しかし、他の受験生よりも学習量が増え、他の科目を勉強する時間が減ることは確かなので、地学選択はよく考える必要があります。

地学選択は孤独

ほとんどの場合、地学を選択する受験生はいません。

そのため、地学選択者は孤独な闘いになります。

模試終わりに反省しあう友人や、分からないところを気軽に聞けるクラスメイトがいません。

また学校の教員も大学で地学を専攻していない先生がほとんどで、高校で授業も行っていない場合は全く知識がないと考えていいでしょう。予備校でも地学の開講はほとんどありません。

ひたすら孤独に教科書に向き合い、自分で頑張る必要があります。

地学を選ぶメリットも

地学選択は、デメリットばかりではないんです!

計算問題が少ない

物理や化学と比べ、地学は圧倒的に計算がありません。

いくつか覚える公式も、中学数学レベルです。

数学や物理、化学の計算を負担に感じる人にはぜひおすすめしたい科目です。

暗記だけで戦える

計算問題が少ないことにもつながりますが、地学は暗記量がそのまま点数に直結します。

もちろんグラフの読み取りや記述問題もありますが、きちんと地学を学習し重要単語や定義を暗記していれば解ける問題がほとんどです。

物理、化学と比べて「考える」負担が少ないのは魅力ですね。

中学理科の延長のため理解しやすい

地学は、中学理科で学んだ地球の中身や、天気、天体としての地球などの知識を、そのまま深めていく科目です。

物理や化学と比べ、「中学の時にも勉強したなあ」という内容が出やすいです。

また生活に根付いた内容であり、目に見えるものが中心のため、抽象的な概念が少ないのも学習のしやすさにつながります。

物理や化学に比べて、学習がスムーズに始めやすいです。

地学選択は、大学で地学系の学部に進みたい人、国公立志望で暗記が得意な人、短期間で理科を仕上げたい人などにおすすめできます!

【地学を得点源に!】大学受験地学の勉強で必ず押さえたい3つの視点

大学受験地学でまず知るべき“3つのこと”

大学受験地学の勉強を始める前に、まず次の3つの視点を押さえましょう!

① 志望校の問題を知る

② 学習の正しい順番を押さえる

③合格から逆算した学習計画を立てる

この3点を意識できれば、勉強の視界は一気にクリアになり、地学は必ず得点源に変わります。

それでは、それぞれのポイントを具体的に見ていきましょう。

① 志望校の問題を知る

まずは志望校の入試問題を分析し、出題分野・難易度・解答形式を把握しましょう。

- 出題分野に偏りはあるか?

- 論述問題は課されるか?

- 図やグラフの読み取り問題は頻出か?

こうした情報を整理することで、どこまで仕上げれば合格点に届くのか、どの分野に重点を置くべきかが明確になります。

限られた時間で入試での得点を最大化するのは、出題される分野に優先的にリソースを割くことが大切です。

戦略的な学習計画を立てる第一歩として、志望校の過去問分析を必ず行いましょう。

② 学習の正しい順番を押さえる

地学を効率よく伸ばすには、正しい学習の順序を知ることが大切です。

大学受験地学の学習は、以下の4ステップを順に踏んでいくのが基本です。

- 知識の土台を作る体系学習

- 知識の使い方を身につける問題演習

- 得点力を底上げする分野別対策

- 実戦力を完成させる過去問演習

この流れを押さえることで、知識の定着から実戦対応までを無駄なく積み上げられるようになります。かけた時間を確実に得点へと変えるためにも、まずはこの順序を意識しましょう。

③合格から逆算した学習計画を立てる

ここまで紹介した2つの視点をもとに、最後は合格から逆算した計画を立てましょう。

志望校で求められるレベルをゴールに据えることで、今やるべきことが明確になり、迷わず取り組めるようになります。

【番外】 自分に合った参考書・問題集選び

受験勉強では、自分に合った教材選びが重要になります。

しかし冒頭で説明したように、地学の教材は非常に少なく選択肢がありません。

そのため、学習戦略や学習量で、他の受験生と差をつけていく必要があります。

大学受験地学を得点源にするために欠かせない3つの視点を紹介してきました!

次の章では、この3つの視点がどのように活きてくるのかを、具体的に見ていきましょう!

志望校の問題を知る

配点と出題傾向を把握する

まずは志望校の入試問題を分析し、出題分野・難易度・形式を把握しましょう。

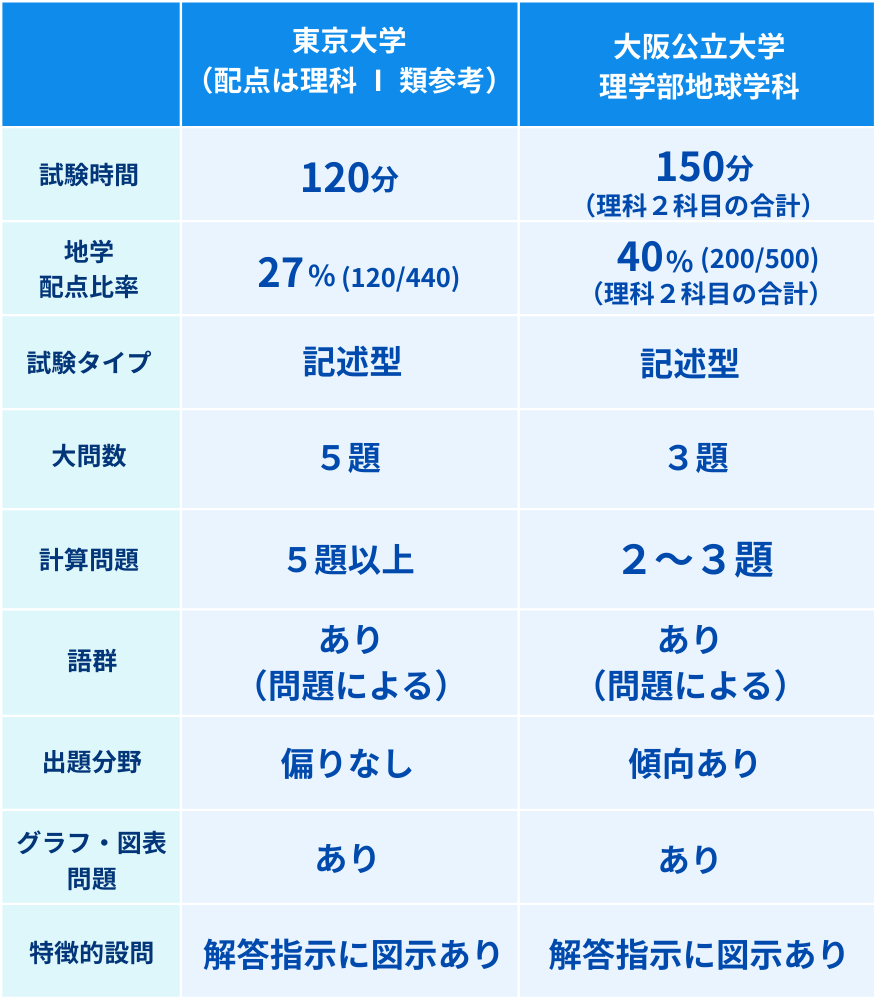

▼以下は、2025年度の東京大学(理科Ⅰ類を参考)大阪公立大学(理学部地球学科を参考)の入試を比較した表です。

このように、大学ごとに出題形式や頻出分野、問題数には大きな差があります。

東大や京大といった難関国立大は複雑な計算問題が多く、教科書の内容を理解し知識を活用できるかを問う「説明せよ」の問題が多い傾向にあります。

語句の穴埋めができないと次の設問が解けないなど、用語暗記も重要となります。

地方国公立大では、教科書の内容を理解していれば対応できる問題が多いです。

このように志望校の傾向を掴んだ上で、毎年出題される分野を重点的に対策したり、特有の出題形式に慣れておいたりすることが重要です。

また地学の特徴として、図示をさせる問題があります。

出題内容はさまざまですが、鉱物のスケッチやデータのグラフ化などの問題があります。

入試問題を分析することで、合格点に必要な到達レベルも明確になります。

「この大学なら典型的な知識問題を押さえれば合格点に届く」

「この大学では応用的なグラフ問題や長めの記述対策まで必要」

といった判断ができれば、無駄のない学習計画を立てやすくなり、自信を持って取り組めます。

学習の正しい順番を押さえる

地学は、学習戦略が最も重要です!

地学の正しい学習ステップを知る

地学は、正しい順序を踏めば誰でも着実に得点を伸ばせる科目です。

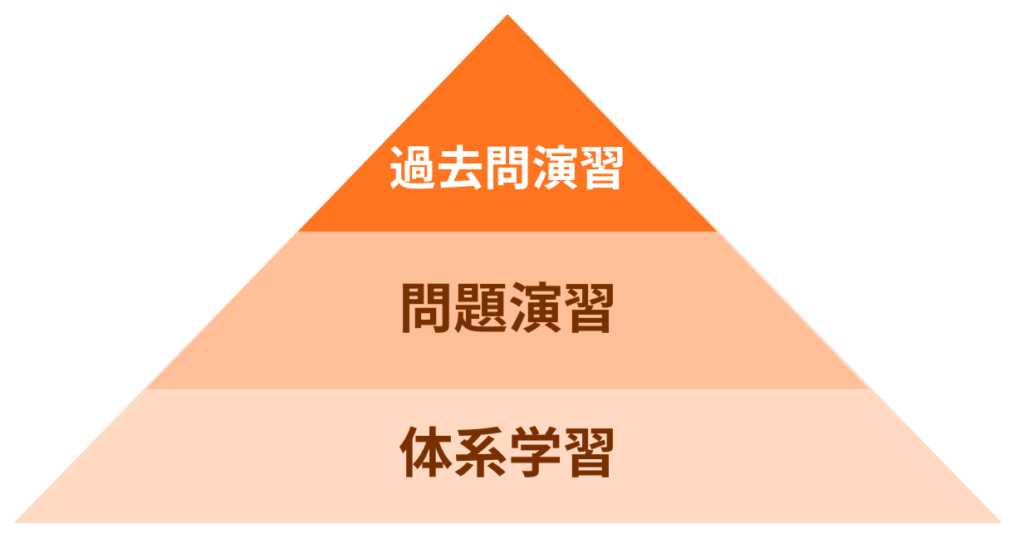

その学習は、以下の3段階に分けて積み上げていくのが基本です。

体系学習

地学全体の知識を教科書レベルで整理し、用語や現象を一通り理解する段階です。

地学は教科書の知識や現象を徹底しておくことが、点数へと直結します。

問題演習

覚えた知識を定着させ、実際の入試問題形式で使えるように練習する段階です。

正誤問題や図表問題、地震や熱放射の計算問題など典型的な出題を通して、知識を運用できる状態にしていきます。

過去問演習

志望校や共通テストの過去問に取り組み、時間配分や記述・論述の形式に慣れる段階です。

大学ごとの出題傾向を把握し、必要に応じて弱点を補強しながら実戦力を完成させます。

自分に合った参考書・問題集選び

参考書・問題集の選び方を知る

ここまでで、何を学ぶか・どこまでやるか・どう進めるかが見えてきたら、次はどのように学んでいくかの戦略を立てていきます。

例えば、各学習段階(体系学習・問題演習・共通テスト)に対応する教材は、偏差値(基礎・標準・応用・発展)に応じて整理できます。

このように、地学の教材は学習段階とレベルに応じて分類できるため、今の自分の立ち位置と目指す到達点を意識して、最適なルートを選ぶことが重要です。

のちほど、各教材の特徴や取り組み方について詳しく解説しています。

合格から逆算した学習計画を立てる

計画の立て方を知る

ここまでで、合格までに自分が取り組むべき内容や進め方が整理できてきたはずです。

あとは、それらを確実に実行に移すための質の高い学習計画を立てるだけです。

まずは、志望校合格から逆算して、学習内容を月単位で可視化していきましょう。

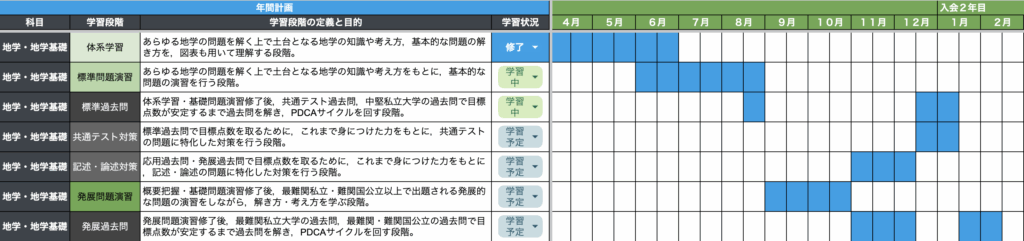

以下は、実際に現論会で生徒向けに作成された年間スケジュールの一例です。

このように年間をフェーズごとに明確に区切ることで、自分が今どの段階にいるのかを常に把握しやすくなります。

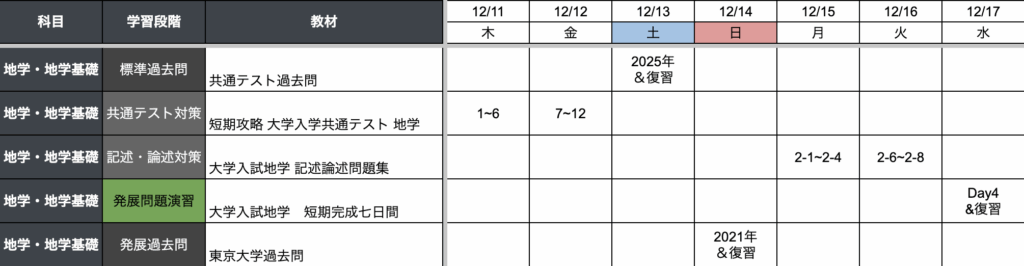

年間スケジュールは全体像をつかむために大切ですが、それを実行に移すには週単位での計画が必要です。

このように週ごとにやるべきタスクを具体化することで、年間計画は実行可能なプランに変わります。

次の章からは、いよいよ各段階の具体的な勉強法を紹介していきます!

補足:地学基礎の扱いについて

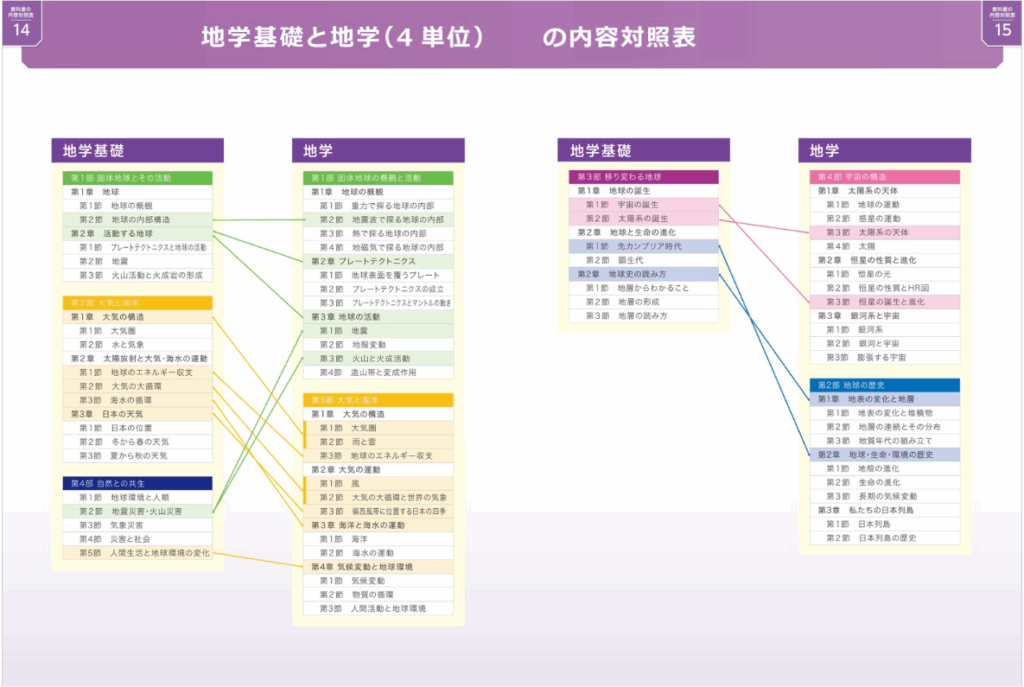

地学と地学基礎の学習分野は、啓林館の図が分かりやすいです。

図を見ると、地学基礎は広く浅く、地学は基礎で学んだ知識を深めていくということが分かります。

(啓林館 高校地学基礎 教科書ダイジェスト版より引用)

地学基礎から学び始めるとよいですね!

体系学習

地学学習の大前提

地学は高校でも予備校でも授業がなく、参考書もほとんどありません。

そのため他の科目と異なり、教科書と問題集を徹底して勉強する以外の学習方法がありません。

つまり、勉強量(=暗記量)がそのまま点数の差へとつながります。

地道に積み上げていくことを大事に取り組んでいきましょう。

高校地学の全体像を把握する

体系学習は、地学の基礎を固める最初の段階です。

知識量が点数に直結する地学では、体系学習が最も大切です。

実際の大学入試の過去問を見てみると、語句の穴埋めや現象の説明など、教科書レベルの知識があれば解ける問題が多くあります。

まずは、教科書を徹底して学習していきましょう。

教科書について

現在、地学の教科書は「啓林館」のみが出版しています(啓林館HP)。

教科書は、教科書販売を行っている書店のみで取り扱いがあるため、インターネットや学校で最寄りの書店について調べてみてください!

実は、令和5年度まで「数研出版」も地学の教科書を出版していました(現在は地学基礎のみ出版)。

中古で入手したり、兄姉や知人などから譲り受けられる場合はぜひ活用しましょう。

問題集や過去問を解いていると、Aの教科書には書いてないけど、Bの教科書には書いてある内容からの出題、ということがあります。

そのため、可能であれば教科書や参考書はいくつかの会社のものをもっておきましょう。

必携参考書・図録

教科書のほかに、地学受験者が必携の参考書と図録です。

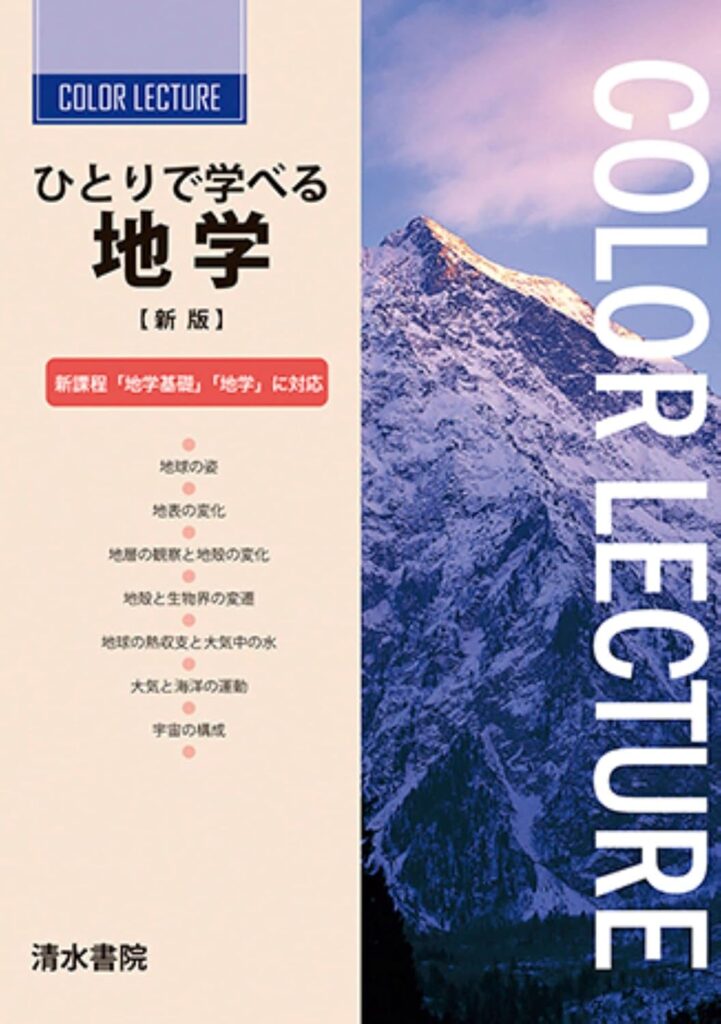

参考書は「ひとりで学べる地学」です。

こちらは地学基礎から地学までの内容を網羅しており、市販の参考書で唯一2022年度からの新指導要領に対応した改定が行われています。

教科書の補足的な扱いになるため、数研出版の教科書が入手できない方や、啓林館の教科書購入前に地学を学習しておきたい方におすすめです。

図録は「フォトサイエンス 地学図録」です。

他の理科や、社会科目と同様に、地学においても図録は必携の参考書です。

数研出版の図録は全ページフルカラーで、天体や火山などの写真がとにかくきれいです。

これは地学学習のモチベーションの1つになります。

また教科書で学ぶ用語や公式を図解しており、例えば鉱石の特徴や地層などを視覚的に理解することができます。

図録にあるような写真や図が入試で使われることがあるので、必ず目を通しておきましょう。

スタディサプリ

映像授業のスタディサプリでは、「ベーシックレベル地学基礎」「ベーシックレベル地学」という講義が視聴できます。

多くの学校や予備校では地学の授業が無いため、授業を受けたいという方はスタディサプリを検討してください!

「ベーシックレベル地学」は地学基礎の内容は触れていないので、内容の重複がなく授業を受けることができます。

スタディサプリは講義ごとに確認テストがあるので、受けっぱなしにならない点がメリットです。

講義内容の理解度を把握できるので、復習のための手掛かりにもなります。

また、

- スマホでいつでも講義を見られる

- 分からない部分を巻き戻せる

- 何度も同じ講義を受けられる

もスタディサプリの強みです!

現論会では志望校に合わせて、参考書とスタディサプリを組み合わせた学習計画を作成しています!

問題演習

知識を定着させる問題演習

問題演習は、体系学習で身につけた知識を実際の入試問題形式で使えるようにする段階です。

知識を覚えるから使えるへと変えるために欠かせないプロセスとなります。

地学は、知識量である程度戦える科目です。

体系学習で覚えた知識を、問題演習で定着させていきましょう。

また、地学では図や表、グラフの読み取り問題が多く出題されます。

読み取り問題の練習を行ってきましょう。

必携問題集

啓林館が出版している「センサー地学」は、地学受験をするのであれば必携です。

こちらも教科書取り扱い書店での購入となります。

大学受験地学に対応した問題集は「センサー地学」のみといっても過言ではありません。

地学受験者はほとんどの人がこの問題集を中心に対策していきます。

他の受験生に差をつけられないために、この問題集をまずは徹底しましょう。

まずはこの問題集を完璧に仕上げることが、地学学習の目標となります。

間違えた問題は解説を読み込み、間違えなくなるまで何周もしてください。

大学入試地学について

地学では、大学入試地学研究会という有志の方々が無料で問題を作成し、公開しています。

大学入試地学 記述論述問題集 マイナー科目『地学』攻略による逆転の方程式!!

国立大や難関公立を目指す方は、こちらの問題集も使用しましょう。

模試受験は貴重な問題集!

地学を選択する受験生には、積極的な模試への参加をおすすめします!

同じ問題集で勉強を続けていると、見たことある問題にしか出会えなくなります。

模試は、見たことのない問題に出会えるうえ、詳しい解答・解説冊子がもらえます。

地学受験生にとっては貴重な問題演習の場になるため、ぜひ模試を受けましょう!

マーク模試はもちろん、記述模試も受験してくださいね!

共通テスト対策

「短期攻略 大学入学共通テスト 地学基礎」「短期攻略 大学入学共通テスト 地学」が共通テスト対策でおすすめの参考書です。

共通テスト演習とありますが、センター試験の過去問が多く収録されています。

しかしセンター試験も良問ぞろいのため、しっかり使える問題集です。

問題は分野別に分かれており、解説も充実しています。

共通テストの地学問題集は多くないため、ほとんどの受験生が使用する参考書となっています。

過去問対策

志望校の過去問演習

過去問演習は、地学学習の総仕上げであり、志望校の出題傾向を把握する最も確実な手段です。

大学ごとに問題形式や頻出分野は大きく異なるため、まずは実際の過去問を解いて特徴を掴むことから始めましょう。

特に東大や京大など難関国立大は、計算問題や記述問題に特徴があるため過去問をさかのぼる必要があります。

まずは第一志望の過去問をさかのぼれるだけさかのぼりましょう!

問題演習が少ない科目のため、志望校の過去問をすべて解き切った人は、他大学の過去問を解いてみましょう。

志望校と同じ偏差値帯の大学の過去問がおすすめです。

過去問は解いて終わりにせず、傾向を分析し、弱点を洗い出して問題集に戻ることが重要です。

例えば「図表問題が苦手」「現象の説明に、必要な語句が足りていない」といった課題を見つけたら、教科書や問題集に戻って補強し、その後にもう一度過去問を解き直します。

この過去問 → 分析 → 対策 → 再び過去問のサイクルを繰り返すことで、弱点が次第に減り、本番で安定して得点できる実力が身につきます。

まとめ

ここまで、大学受験地学を得点源に変えるための勉強法を紹介してきました。

重要なのは、志望校から逆算して必要な力を見極め、正しい順序で学習を進めることです。

地学は参考書がなく、教科書を問題集のみの勉強となるため、最初は負担に感じるかもしれません。

しかし、正しい方法で一歩ずつ積み上げれば、必ず得点源にできます。

本記事が、皆さんの学習の指針となり、地学を得点源に変えるきっかけになれば幸いです。

合格に向けて、一歩一歩、着実に前進していきましょう。

監修者

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。

YouTubeチャンネル・X(旧Twitter)のご紹介