【2025年最新版】共通テスト物理対策の進め方とおすすめ参考書を徹底解説!

「共通テストの物理、何から対策すればいいのか不安…」

「量が多くて時間内に解き切れる気がしない…」

「二次試験対策とどう両立すれば良いの?」

このようなお悩みに徹底的にお答えしていきたいと思います!

この記事では以下の内容を詳しく解説していきます!

- 共通テスト物理の特徴とその狙い

- 9割到達のための学習スケジュールと効果的な学習法

- 共通テスト対策に最適な問題集

また、物理の共通テスト対策に取り組む前に、 物理の勉強法の全体像がわからないという人は下記の記事を参考にしてみてください!

物理の勉強法の詳しい情報についてはこちら

共通テスト物理を知る

まずは共通テスト物理の基本情報をおさえましょう。

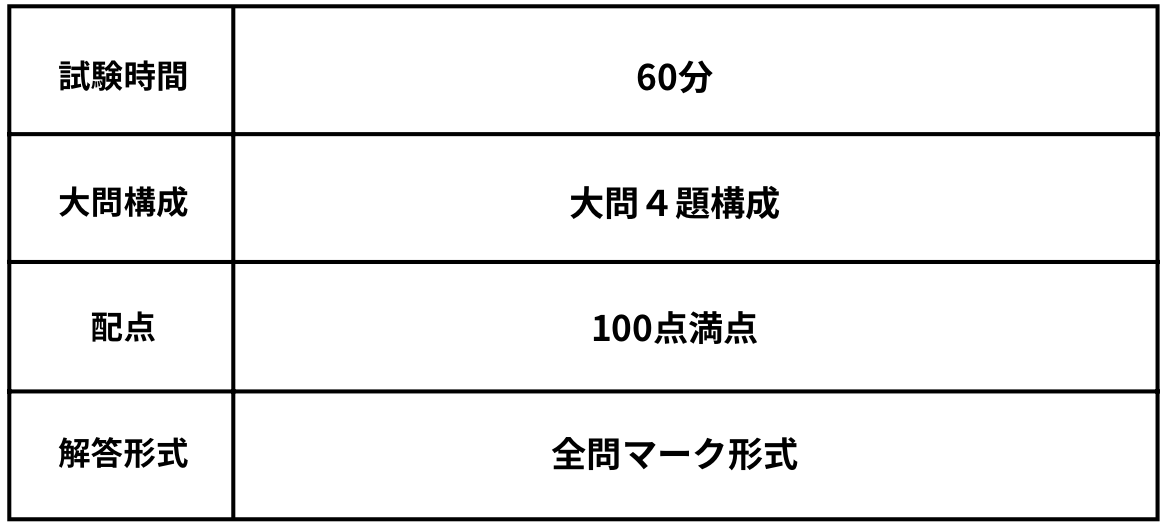

共通テスト物理は、試験時間60分・大問4題構成のマーク形式で行われます。

選択問題はなく、すべて必答形式です。第1問から第4問まで、力学・波動・電磁気・熱・原子といった主要分野が幅広く、バランスよく出題されるのが特徴です。

平均点は毎年おおむね60点前後で推移しており、2024年度は約63点、2025年度は約59点と、年度によってやや上下する程度です。

このことからも、極端に難化・易化する年は少なく、基礎〜標準レベルを安定して得点できるかどうかが合否を分ける試験といえます。

共通テストで問われる力とは?

共通テスト物理で問われているのは、現象を読み取り、論理的に考える力です。

問題文には、身近な状況や実験を題材にした文章・グラフ・図表が多く登場し、それらをもとに「どんな法則が働いているのか」「どんな関係が成り立つのか」を判断する力が試されます。

共通テストでは、問題文の条件を正確に読み取り、正しい公式を選択して立式する力が最も重視されます。

一方で、計算そのものの難易度はそれほど高くなく、公式を正しく使いこなせれば十分に対応可能です。

つまり、共通テスト物理で高得点を取るには、「解法暗記」よりも基礎理解をもとに素早く思考を展開できるかどうかがポイントになります。

次に、その力を効率よく養うための時期ごとの学習計画と対策法を見ていきましょう。

対策スケジュール

共通テスト本番までの期間で、どのように学習を進めていくかを明確にしておきましょう。

共通テスト対策は、二次試験対策を進める中で行わなければならないため、全体のスケジュール感をつかんでおくことが重要です。

時期ごとの目的を整理し、限られた時間の中で効果的に得点力を伸ばしていきましょう。

共通テスト対策に入るまでに(〜11月)

この時期は、共通テスト対策を意識するよりも、二次試験に向けた基礎固めを優先しましょう。

二次試験で必要な思考力や記述力を高める過程で、共通テストに必要な基礎力も自然と身についていきます。

特に、理解の浅い単元や計算の精度に不安がある分野は、この時期にしっかり補強しておきましょう。

焦って形式演習に入るよりも、物理の実力そのものを底上げしておくことが、結果的に共通テストの安定した得点につながります。

冬(11〜12月):形式と時間感覚を掴む

準備が整えば、ここからは共通テスト特有の形式に慣れ、時間内で解き切る感覚を身につける時期です。

この段階では、知識を増やすよりも、それをどう使いこなすかを鍛えることが大切になります。

共通テスト物理は文章量・図表の情報量が多く、情報を整理しながら正しく式を立てるスピードが求められます。

この時期は、過去問や共通テスト形式の問題集を使い、60分通しで解く練習を重ねましょう。

解き終えた後は、どの大問で時間を使いすぎたのか、どの設問で迷ったのかを振り返り、自分の課題を明確にすることが重要です。

また、二次試験との両立を意識する人は、週単位で学習リズムを設計するのがおすすめです。

日によって記述問題や共通テスト対策などテーマを分けることで、感覚を失うことなく共通テスト対策を行えます。

直前期(1月):仕上げと最終調整

ここからは、本番に向けて仕上げと最終調整を行う段階です。

時間を測って過去問や予想問題を解き、本番と同じ60分の感覚で処理する練習を続けましょう。

冬に身につけた感覚が活きているか、どの分野から解くか、大問ごとにどれだけ時間をかけるか——

自分なりの時間配分ルールを確認しておくことが大切です。

また、不安な分野が残っている場合は、使い慣れた問題集や過去問の中の同じ分野の問題を使ってピンポイントで復習しましょう。

さらに、体調管理や睡眠リズムの調整も強く意識しましょう。

当日に最大の集中力を発揮できるよう、試験本番と同じ時間帯で生活リズムを整えることも立派な対策です。

共通テスト物理へのアプローチと勉強法

STEP1 共通テスト物理の解き方をつかむ

共通テスト物理では、数値計算よりも物理量を正しく扱う力が問われます。

文章や図、グラフから情報を整理し、どの法則が働いているのかを見抜くことがカギです。

まずは問題文に入る前に設問を軽く確認し、何を聞かれるかを意識しておきましょう。

段階的に誘導が組まれているため、設問の流れに素直に乗ることが得点安定の第一歩です。

立式では、いきなり計算に入らず、物理量の向き・単位・次元を丁寧に意識しながら式の骨格を作ることを意識しましょう。また、選択肢の消去と検算も重要です。単位が合わないものや物理的に不自然なものはまず切り、さらに極端な場合や具体的な数値を入れて確かめると、誤答を防ぐ検算にもなります。

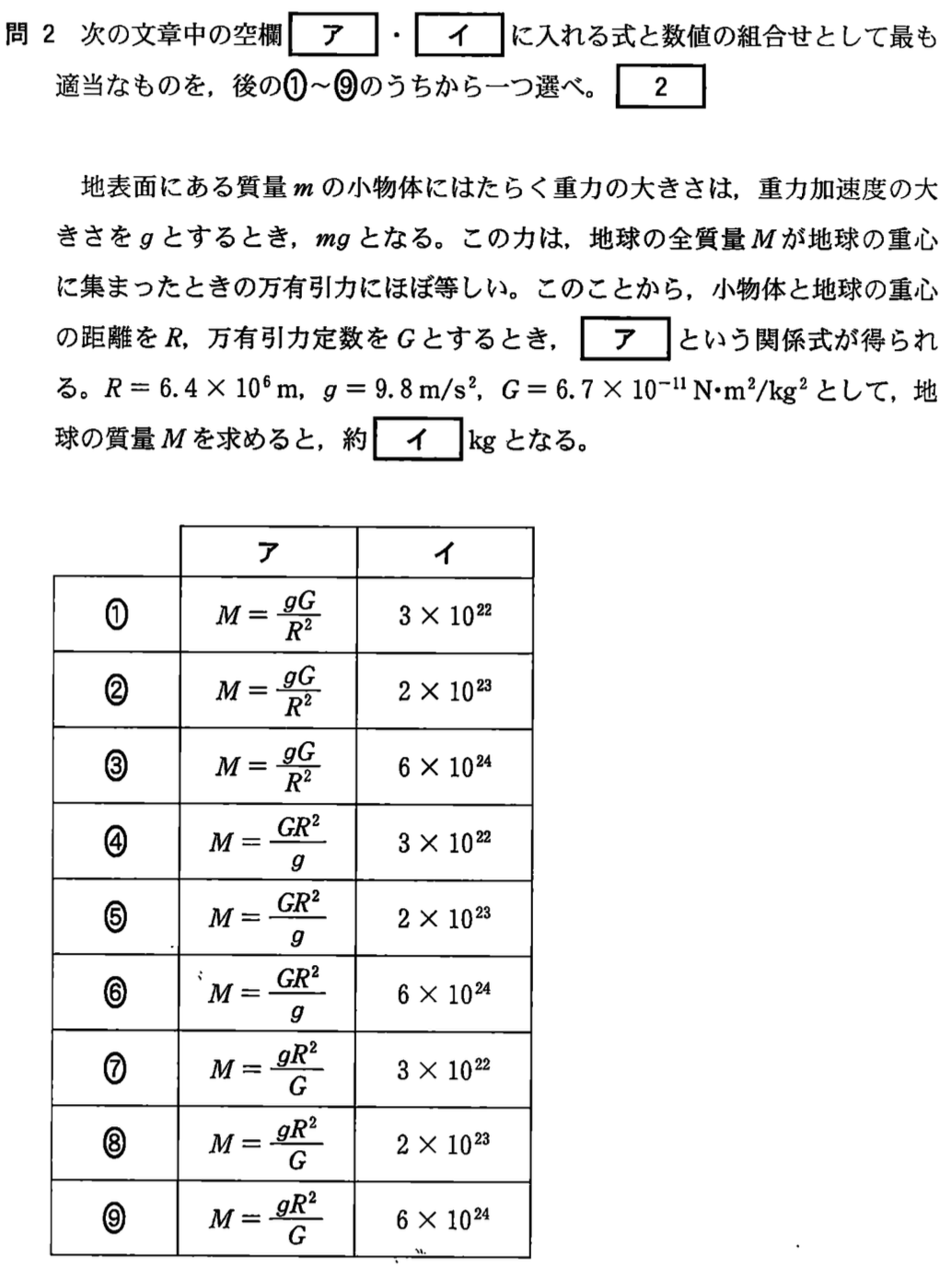

例えば、万有引力に関するこの問題を見てみましょう。 問2の空欄[ ア ]では、地球の質量 M を表す式を選ぶ必要があります。真面目に mg=GR^2Mm という等式を立てて M= の形に変形しても解けますが、ここでは次元から正解を絞ったり、物理的な意味による検算のテクニックを紹介します。

① 次元(単位)で選択肢を削る

まず、求めたい M の単位は質量なので kg です。 どうすれば単位のみの約分で最終的に kg が残るかを考えます。

選択肢を見ると⑦~⑨ のみGが分母にあります。Gの単位に含まれる 1/kg^2 が分母に来ることで、分子にひっくり返って kg^2 の要素が出てきます。これを力の単位 N (kg⋅m/s^2) などと約分すれば、うまく kg になりそうだと考えることができます。

このように、定数の単位というヒントを使うだけで、計算なしで [ ア ] の答えを決定することができます。

② 物理的な意味で検算する(極端な場合を想定)

次に、もし~だったらどうなるか?という物理的センスで式の妥当性をチェックします。これを習慣にすると、誤答を劇的に減らせます。

「もし、重力加速度 g がもっと大きかったら?」 :地表で感じる重力が強いということは、地球の質量 M はもっと大きいはずです。つまり、M は g に比例しなければなりません。選択肢④〜⑥は M と g の関係が反比例になっているため不適と分かります。

「もし、地球の半径 R がもっと大きかったら?」:万有引力の距離が遠くなるほど弱まることを考えれば、同じ大きさの重力 mg を生み出すのに、距離 R が遠くなればなるほど、中心には大きい質量が必要になります。つまり、M は R も比例の関係になっていなければなりません。選択肢①〜③も同じように不適と判断できます。

以上よりこちらの場合も同じように[ ア ] の選択肢を決定することができました。

このように、共通テスト物理は物理的に正しい考え方を身につけておけば有利に進めることができます。

STEP2 本番を意識した勉強法を身につける

共通テスト物理で安定して得点するには、本番での戦い方を磨くことが最も大切です。

共通テスト対策では、常に実戦を意識した演習を心がけましょう。

本番の時間感覚を身体に覚えさせる

共通テスト物理は、時間配分と判断の速さが勝負を分けます。

過去問や共通テスト形式の問題集を使い、必ず60分で通して解く練習を行いましょう。

一題に使う時間や、何分経過したら次に進むかを意識しながら解くことで、本番と同じリズムを身体に染み込ませることができます。

時間を計って演習することで、どの大問で時間を使いすぎたか、どの設問で迷ったかが明確になり、改善点が見えてきます。

本番で同じ失敗をしないための復習をする

また、間違えた問題は、ただ正答を確認するのではなく、どこで詰まってしまったのかを言語化しましょう。

どの情報を見落としたのか、どの法則を正しく使えなかったのかを自分の言葉で説明できるようにしておくことで、同じような問題に直面してもスムーズに対応できるようになります。

1回ごとに課題を分析し、修正を重ねることで試験本番での安定したペースと確かな得点力につながります。

おすすめ参考書

共通テスト物理の対策では、過去問こそが最高の教材で、それをどう使うかが得点安定の最大のカギになります。過去問を扱った教材にもそれぞれ特徴があるので自分に合ったものを選びましょう。

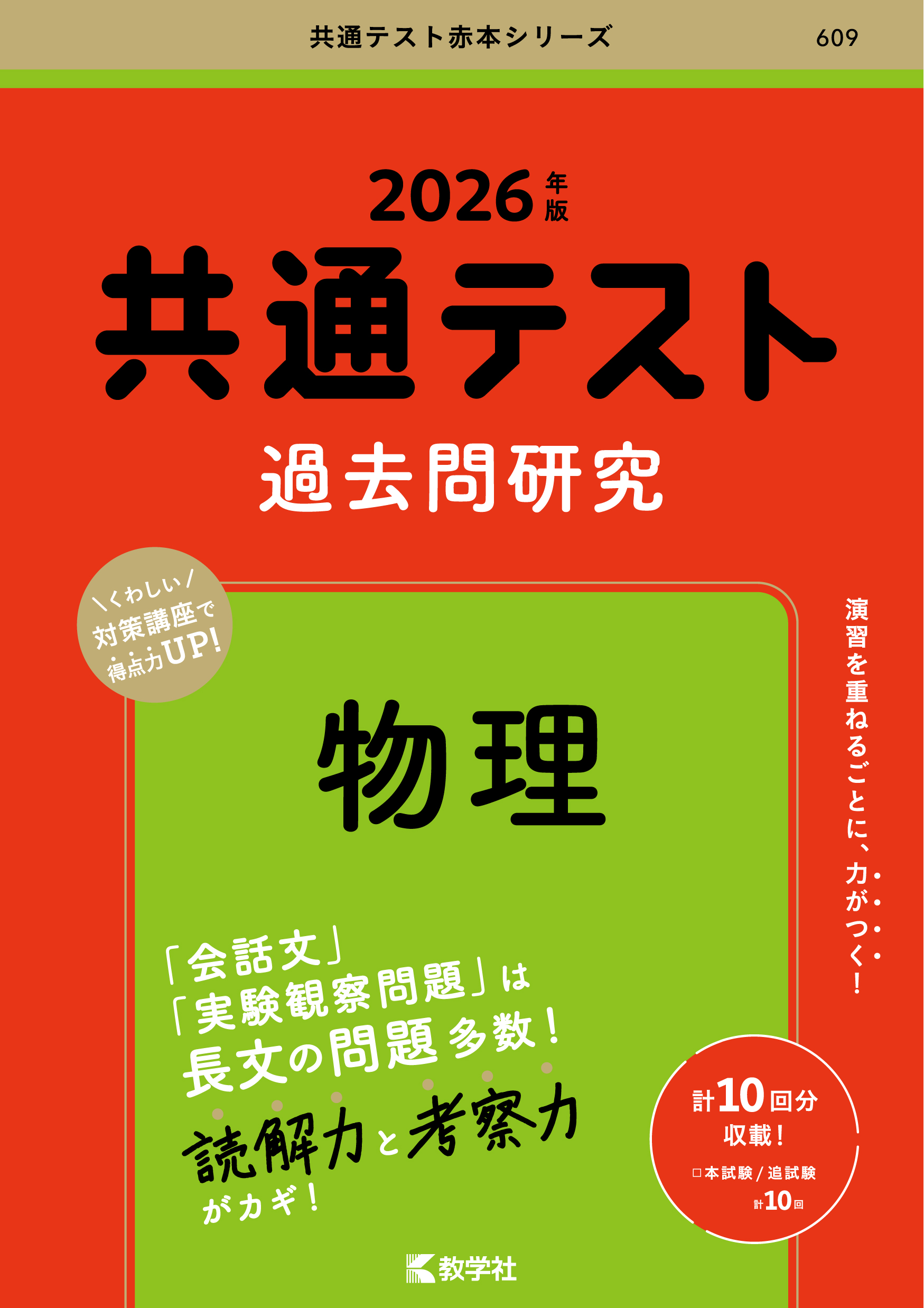

大学入学共通テスト過去問研究 物理

本試験6回分と追試験4回分、計10回分の過去問を掲載した、最も基本となる定番の一冊です。

掲載年数が多く、共通テストの全体像を把握するのに最適。

過去数年分の本試問題が年度順に収録されており、出題傾向や文章量、計算量の変化をつかむことができます。

解説は簡潔で要点が整理されており、本番形式に慣れる練習用として非常に使いやすい構成です。

大学入学共通テスト過去問レビュー 物理

本試験6回分、追試験2回分に加え、センター試験5回分を収録した一冊。

解説量が非常に多く、1問ずつの思考過程を丁寧に追えるのが特徴です。

各問題で受験生がつまずきやすいポイントまで踏み込んだ説明がなされています。そのため、誤答の原因分析や思考プロセスの確認を重視する人に最適です。

全体として、共通テスト対策にじっくりと時間をかけて取り組みたい人向けの一冊です。

大学入学共通テスト実戦問題集 物理

直近の本試験と追試験の2回分に加え、駿台オリジナルの5回分を収録した一冊です。

過去問の掲載量は少なめですが、収録されている問題は収録されているオリジナル問題は、実際の共通テスト形式を忠実に踏襲しつつ、近年の思考力・読解力重視の傾向をしっかりと取り入れています。

そのため、上記の2冊で傾向を把握し終えた人が、本番感覚を磨く仕上げ教材として使うのに最適です。

上記の3冊が共通テスト物理対策の代表的な教材です。

ただし、対策に不安が残る方や、共通テストに特化して仕上げたい方は、『短期攻略 大学入学共通テスト 物理』などの問題集を追加で活用するのもおすすめです。

まとめ

共通テスト物理で安定して得点するために最も大切なのは、共通テストの形式や傾向を正しく理解し、時間内に解き切る感覚を身につけることです。

過去問を活用しながら、問題の情報を素早く整理し、正しく立式する力を磨いていきましょう。

大切なのは、演習のたびに自分の弱点や課題を振り返り、どの分野で時間を使いすぎたのか、どんな思考でつまずいたのかを確認しておくことです。こうした積み重ねが、限られた時間の中で冷静に判断できる力を育てます。

自分に合ったペースで学習を重ね、本番では落ち着いて力を発揮できる状態を整えていきましょう。

日々の努力が積み重なれば、共通テスト物理は必ず安定して得点することができます。