【2025年最新版】大学受験地理 勉強法完全ガイド!共通テスト〜難関大まで得点力を伸ばす戦略的学習法

大学受験地理は、他の社会科科目と比べても暗記に加えて、理解力が求められる科目です。扱う範囲が広いうえに、地図や統計資料の読み取り、因果関係の考察など思考力を要する問題が多く、正しい手順を踏まずに勉強すると膨大な時間がかかりがちです。

限られた受験勉強期間で地理を得点源にするには、何を・どの順番で・どこまで学習するかを見極めた戦略的な学習計画が欠かせません。

本記事では、その学習順序の考え方に加え、共通テストから二次試験まで地理を得点源に変えるための具体的な勉強法を解説します。

この記事一つで、基礎から応用まで対応できる攻略ルートが明確になり、合格に向けて迷わずスタートできるはずです。

地理を攻略するための4つの視点

地理で高得点を取るためには?

大学受験地理の勉強では、次の4つの視点が重要です!

受験地理で高得点を狙うには、やみくもに問題を解き始めるのではなく、まず全体像を押さえてから学習に入ることが大切です。

そのために意識してほしいのが、次の4つの視点です。

- 地理について知る

科目の内容や出題範囲を理解し、どんな力が問われるかを把握します。 - 志望校の問題を知る

試験時間や大問構成、出題傾向を知ることで、学習の方向性を掴みます。 - 学習の進め方を設計する

正しい学習順序と計画を立てることで、効率よく高得点を狙います。 - 自分に合った参考書・問題集を選ぶ

現状のレベルと目標に合う教材を使って、学習効率を最大化します。

この4つを学習に取りかかる前に整理できれば、準備は万全です。

あとは正しい手順に沿って勉強を進めるだけで、地理を安定した得点源に変えることができるでしょう。

地理について知る

内容と出題範囲を理解する

地理は、自然環境から人間の社会活動までを総合的に学ぶ科目です。

高校では地理総合と地理探究の2科目に分かれており、前者が基礎、後者が発展の内容にあたります。

地理総合では、地図の読み方や地球規模の環境・防災、持続可能な地域づくりなど、現代社会に生きるうえで欠かせない基礎的な地理の知識や技能を身につけます。

一方、地理探究はその発展科目として、地理総合で身につけた土台をもとに、地理的事象の原因と結果の関係を探る内容となっています。自然環境・産業・都市・人口など多様なテーマを横断的に扱い、地理的な視点で論理的に考察する力を養います。

入試対策として地理を学ぶ際は、まず地理総合の内容を復習しながら、地理探究レベルの理解へ発展させていきましょう。

志望校の問題について知る

配点と出題傾向を理解する

まずは志望校の入試問題を分析し、出題分野・難易度・形式を把握しましょう。

入試問題は大学によって特徴があり、知識中心の問題が多い大学もあれば、資料や地図を用いた思考型・記述型の出題を重視する大学もあります。

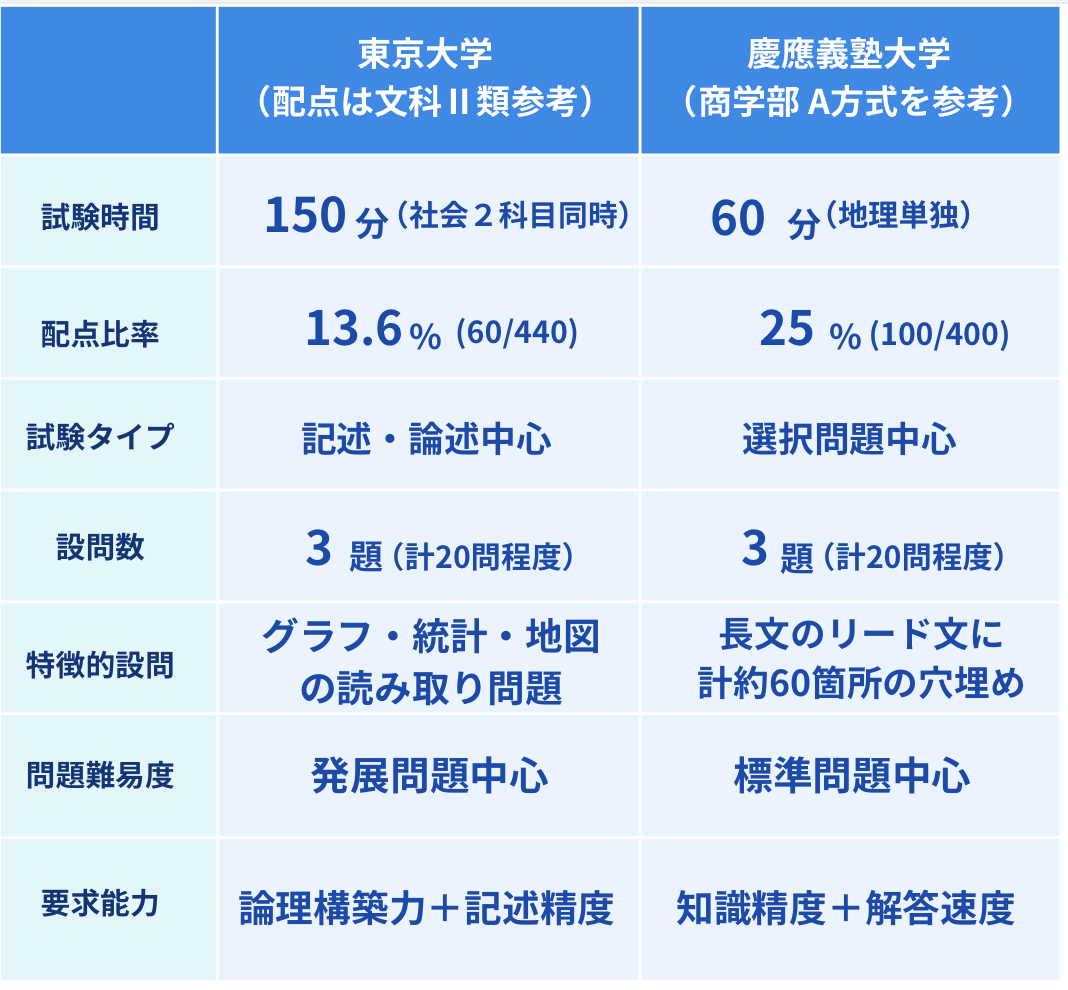

▼以下は、2025年の東京大学と慶應義塾大学との入試を比較した表です。

このように、大学ごとに出題形式や要求能力には大きな差があります。

難関国公立大学では、地図や統計資料の読み取りを通して、なぜそうなるのかを説明させる記述・論述問題が中心となります。

一方、早慶などの難関私立大学では、共通テストよりも細かな知識を問う高難度の選択式・正誤問題が多く、知識の正確さとスピード処理力が得点の鍵となります。

同じ私立大学でも、MARCH・関関同立などでは選択肢中心のマーク形式が主流で、典型問題を確実に解ける知識の精度が重視されます。

そのため、志望校の過去問を丁寧に分析し、その大学で求められる地理の力を明確にすることが重要です。大学ごとの傾向を見極めて対策を立てれば、限られた時間の中でも効率よく実力を伸ばすことができます。

学習の進め方を設計する

正しい学習順序を知る

地理は、正しい順序を踏めば誰でも着実に得点を伸ばせる科目です。

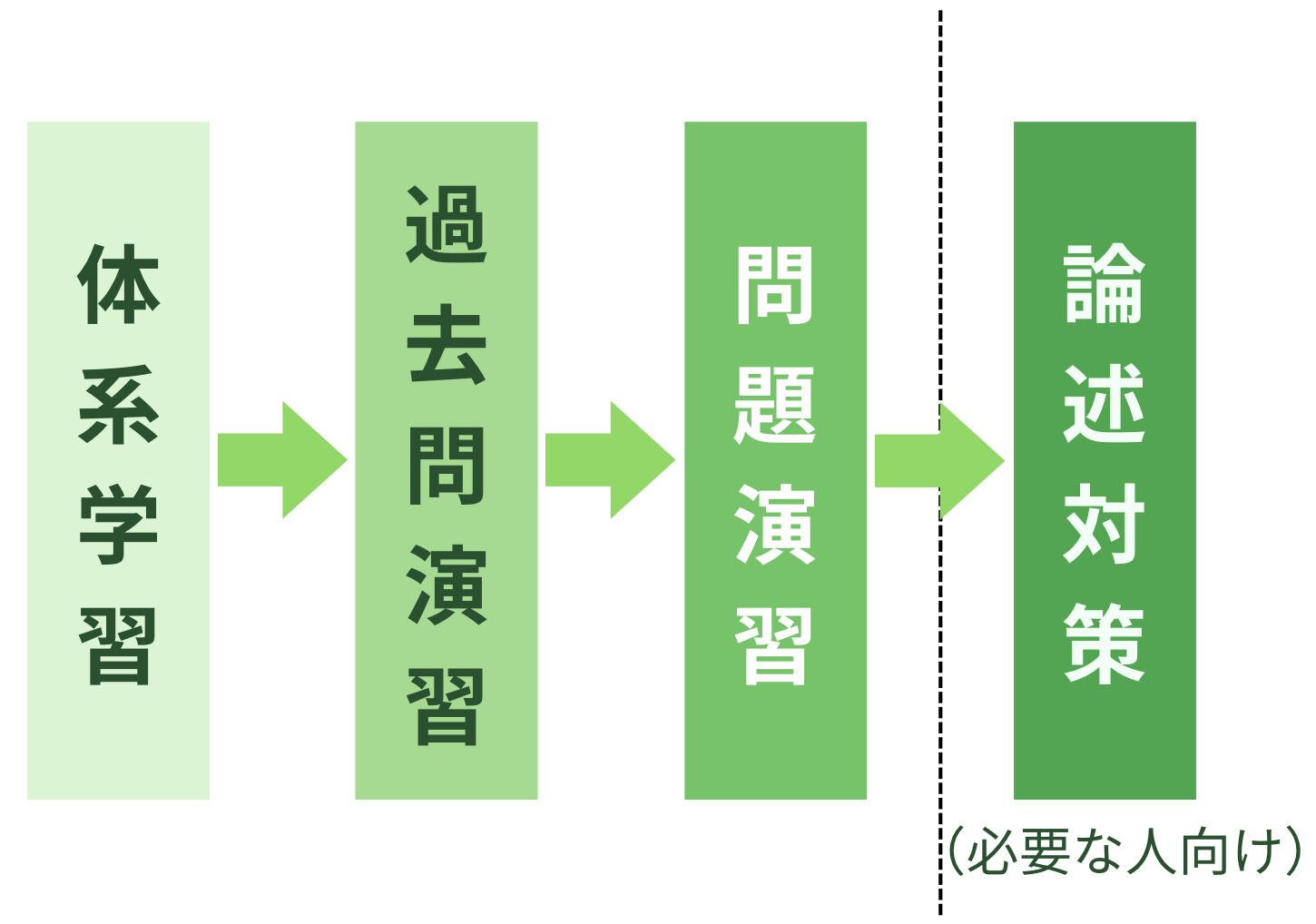

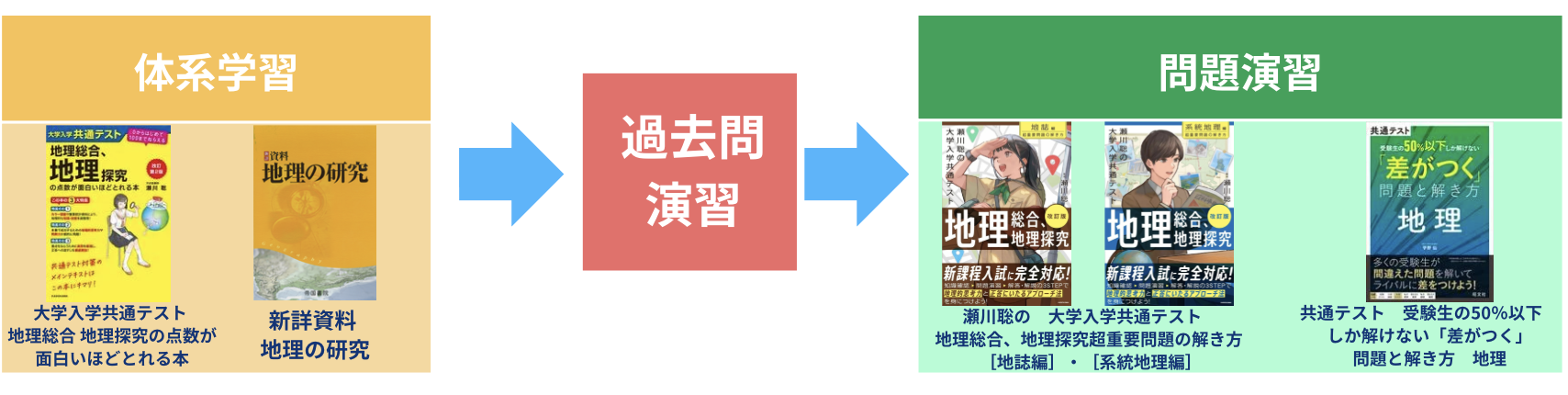

その学習は、大きく次のような図の段階順で積み上げていくのが基本です。

体系学習

知識を定着させ、地理の全体像を把握できる状態を目指す段階です。基本用語や地域の特徴を整理し、地理的思考の土台を築きます。

過去問対策

志望校や共通テストの過去問に取り組み、時間配分や設問形式、論述の出題傾向に慣れる段階です。

問題演習

過去問演習で見つけた弱点を補強し、得点力を底上げする段階です。目的に合わせた問題集を使用して、実戦力を仕上げます。

論述対策

地理を二次試験で利用し、論述問題が課される人が追加で取り組むべき段階です。過去問に入る前に、答案構成や書き方などの基本ルールを理解します。

本番から逆算した学習計画を立てる

本番までの限られた時間で高得点を狙うには、質の高い学習計画が不可欠です。

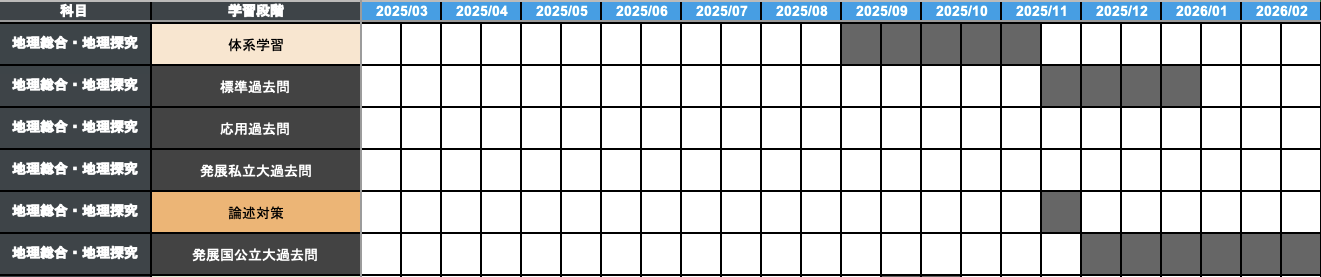

まずは本番から逆算して、学習内容を月単位で可視化していきましょう。以下は、実際に現論会で生徒向けに作成された年間スケジュールの一例です。

年間計画例

このように年間をフェーズごとに明確に区切ることで、自分が今どの段階にいるのかを常に把握しやすくなります。

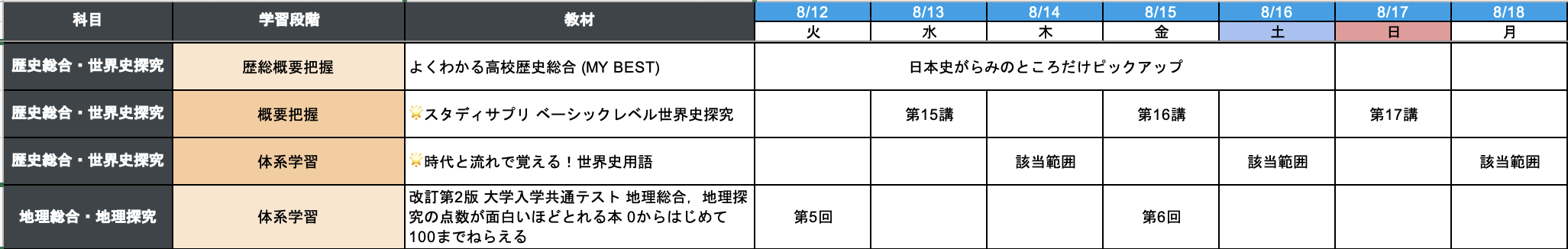

年間スケジュールは全体像をつかむために大切ですが、それを実行に移すには週単位での計画が必要です。

週間計画例

このように週ごとにやるべきタスクを具体化することで、年間計画は実行可能なプランに変わります。

自分に合った参考書選び

参考書・問題集の選び方を知る

ここまでで、何を学ぶか・どの順番で進めるかが見えてきたら、次は自分に合った地理の参考書・問題集を選ぶ段階です。

地理では、自分の志望校の出題傾向に合った教材を選ぶことが特に重要です。

大学によって求められる力が異なるため、まずは国公立型(論述中心)と私大型(知識中心)のどちらを軸に学ぶかを意識しましょう。

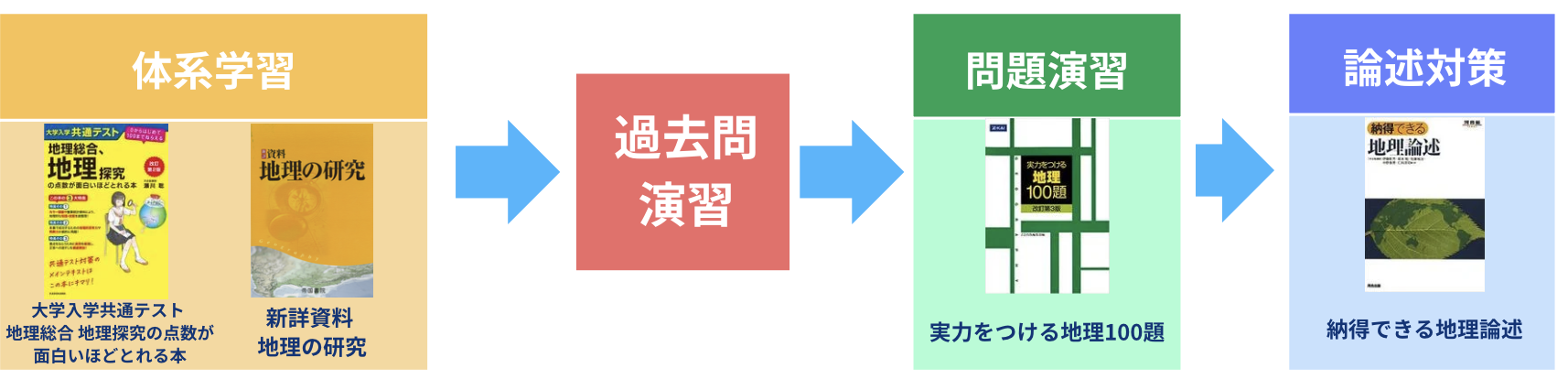

以下はそれぞれの参考書ルートの一例です。

国公立型の参考書例

私大型の参考書例

地理では目的に合わせた参考書選びが何より大切です。自分の志望校がどちらの傾向に近いかを確認し、それに合わせて教材を選びましょう。

次の章からは、いよいよ各段階の具体的な勉強法を紹介していきます!

地理の勉強法

体系学習

地理の勉強は、まず全体の流れを教科書レベルでつかむことから始めましょう。この段階の目標は、基本的な知識をしっかり定着させ、後の演習で使える形にすることです。気候・地形・産業・人口といった内容をつなげて考え、原因と結果を自分の言葉で説明できるようにすることが大切です。

勉強中は、地図帳や資料集を開きながら進めるようにしましょう。たとえばその都市がどこにあるのか、なぜその場所でその産業が発達しているのかまでセットで確認するのがポイントです。位置と理由を一緒に覚えることで、地名や地域の特徴が頭に残りやすくなります。

国公立大学を目指す人は、論述問題を意識して学習を進めると効果的です。資料やグラフを見て、何が読み取れるか・どう説明できるかを一文でまとめる練習をしておくと、本番での記述にも強くなります。

私立大学を受ける人は、知識の正確さが重要です。典型的な例を整理したり、似た用語を区別できるようにしたりして、選択問題に確実に答えられる力をつけていきましょう。

体系学習で得た基礎の理解が、すべての土台になります。焦らず丁寧に、まずはここで地理の全体像をつかむことが大切です。

過去問対策

体系学習が終わったら一度過去問に触れましょう。ここでの目的は、実力試しではなく出題形式の把握と弱点の特定です。

体系学習で基礎が身についたら、できるだけ早い段階で過去問に触れて、自分に今足りないものを見える形にすることが大切です。共通テストでも二次試験でも、最初の過去問演習は得点を測るためではなく、課題を見つけるために使いましょう。

解き終えたあとに注目すべきなのは点数ではなく、ミスの原因を分類することです。知識が足りなかったのか、資料や地図の読み取りを誤ったのか、時間配分に問題があったのか、あるいは設問の意図を読み違えたのか。原因が分かれば、次にどこを補強すべきかがはっきりします。

過去問演習はゴールではなく、中盤で方向を決めるためのステップです。

早い段階で出題傾向と自分の課題をつかみ、その後の問題演習で集中的に伸ばしていけば、地理の得点は着実に安定していきます。

問題演習

この段階では、過去問演習で見つかった課題を克服し、得点力を安定させることを目指します。

正誤問題や組み合わせ、統計グラフ、地図判別などの形式に慣れ、時間内に正確に処理できる力を身につけましょう。演習は量より質を重視し、毎回のミスから学ぶ意識を持つことが大切です。

共通テストやMARCH・関関同立レベルを目指す人には、共通テスト系の問題集が最も効率的です。

まずは瀬川聡の 大学入学共通テスト 地理総合、地理探究 超重要問題の解き方で、単元ごとに良問を解きながら知識と考え方を整理しましょう。さらに高得点を狙いたい場合は、受験生の50%以下しか解けない 差がつく問題と解き方 地理にステップアップして、難問の読み取り方や解法の流れを身につけるのがおすすめです。

私立大学志望で細かい知識や用語記述が求められる人は、実力をつける地理100題で演習を行いましょう。標準を超える応用力を求められる大学にも、この一冊で十分対応できます。さらに、演習量を増やしたい場合は、良問が多く出題されている他大学(明治大学・関西学院大学など)の過去問にも取り組んでみましょう。志望校の実戦的な練習にもなり、出題パターンへの対応力も磨かれます。

論述対策

国公立大学の二次試験で論述問題が出題される人が、追加で取り組むべき段階です。基本的な知識を問題文に合わせて論述する能力を養います。

最初に意識すべきは、問いの意図を正確に捉えることです。設問を見て自分の中で言い換え、何を説明させたいのかを明確にします。次に、図表や地図、本文などから使えるデータや地名を拾い、根拠となる情報を整理します。

文章化するときは字数制限や構成に気をつけた上で、地名や気候、産業、統計などのキーワードを入れて説得力のある記述に仕上げましょう。

学習を進めるうえでおすすめなのが、スタディサプリと納得できる地理論述です。スタディサプリでは論述の基本的な書き方や接続表現の使い方を動画で学べます。扱う問題は東大や京大の良問が多く、どの大学にも通用する思考力を鍛えられます。納得できる地理論述では、設問タイプごとの考え方や書き方を具体的に練習でき、頻出テーマを通して論述の型を固めるのに最適です。最初から完璧を目指す必要はなく、まずは構成が通っているかを基準に段階的に精度を上げていくことが大切です。

この段階に取り組むことで、志望校の論述過去問にも自信を持って取り組めるようになります。

まとめ

ここまで、大学受験地理を得点源に変えるための勉強法を紹介してきました。

重要なのは、志望校から逆算して必要な力を見極め、正しい順序で学習を進めることです。

地理は扱う範囲が広く、地図や資料をもとに考察する問題も多いため、最初は難しく感じるかもしれません。

しかし、基礎から順を追って学び、因果関係を意識して理解を積み上げていけば、確実に得点できる科目です。

本記事が、皆さんの学習の指針となり、地理を自信を持って戦える得点源に変えるきっかけになれば幸いです。

焦らず着実に、一歩ずつ理解を深めながら、合格に向けて前進していきましょう。

監修者

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。

YouTubeチャンネル・X(旧Twitter)のご紹介