【2025年最新版】共通テスト生物基礎の勉強法を徹底解説|安定して高得点を取るための戦略

生物は暗記が大変な科目というイメージを持つ受験生も少なくありません。ですが、共通テストの生物基礎は、その印象とは異なり、正しい学習手順に沿って対策すれば効率よく得点できる科目です。

出題は細胞や代謝、遺伝、生態系といった基本分野に絞られており、知識の暗記に加えてグラフやデータを読み取って考察する力が重視されます。膨大な知識を丸暗記する必要はなく、重要な用語や実験のしくみを理解し、図や表と関連付けて覚えることができれば、大きく得点を伸ばすことができます。

この記事では、共通テストに対応できる明確な攻略ルートを示し、他の科目に時間を割きながらでも効率よく生物基礎の得点力を伸ばす方法を解説します。

生物基礎の位置づけと特徴

基礎4科目の特徴を知る

大学入試の理科基礎には、物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎の4科目があります。それぞれに特徴や難易度があり、得点のしやすさや学習負担は大きく異なります。自分の得意分野や学習スタイルに合う科目を選ぶことが、限られた時間で高得点を狙うための第一歩です。

表のように、物理基礎と化学基礎は、理科基礎の中でも計算を伴う問題が多い科目です。思考力や計算力に自信がある人は、こうした科目を選ぶと得点源にしやすい傾向があります。

一方、生物基礎と地学基礎は暗記が中心となります。計算問題が少ない分、覚える量は多めですが、コツコツ暗記が得意な人には適しています。特に地学基礎は計算問題がほとんどなく、暗記で得点を積みやすい科目とされています。

生物基礎の難易度と学習時間

生物基礎は、理科基礎4科目の中で計算量が少なく、暗記の比重が大きい科目です。

覚えるべき用語や現象は多い一方、細胞・代謝・遺伝・生態系など身近でイメージしやすい内容が中心のため、コツコツ暗記できれば確実に得点につながりやすいのが特徴です。さらに共通テストでは、グラフや表、実験データの読み取りが多く、知識だけでなくデータを根拠に考察する力が試されます。

また、出題範囲は高校生物の基礎的な領域に絞られますが、扱う単元は広く用語量も多いため、短期間での総仕上げには正しい学習方法と学習順序が求められます。

こうした特徴から、暗記に加えて図表や実験データと関連付けて理解・記憶できる受験生にとって、生物基礎は共通テストで安定した得点源になりやすい科目です。

こうした特徴を踏まえ、最適な科目を選択することが、共通テストで安定した得点を実現する近道となります。

生物基礎を攻略するための3つの視点

共通テストで高得点を取るためには?

共通テストの生物基礎で高得点を狙うには、やみくもに用語を暗記したり問題を解き始めるのではなく、まず全体像を押さえてから学習に入ることが大切です。

そのために意識してほしいのが、次の3つの視点です。

- 生物基礎について知る

科目の特徴や出題範囲を理解し、どんな力が必要かを把握します。 - 共通テストについて知る

試験時間や大問構成、出題傾向を知ることで、学習の方向性を掴みます。 - 学習の進め方を設計する

正しい学習順序と計画を立てることで、効率的に高得点を狙います。

この3つを整理してから学習を始めれば、無駄のない勉強ができます。

正しい手順に沿って進めるだけで、生物基礎を安定した得点源に変えられるでしょう。

生物基礎について知る

内容と出題範囲を理解する

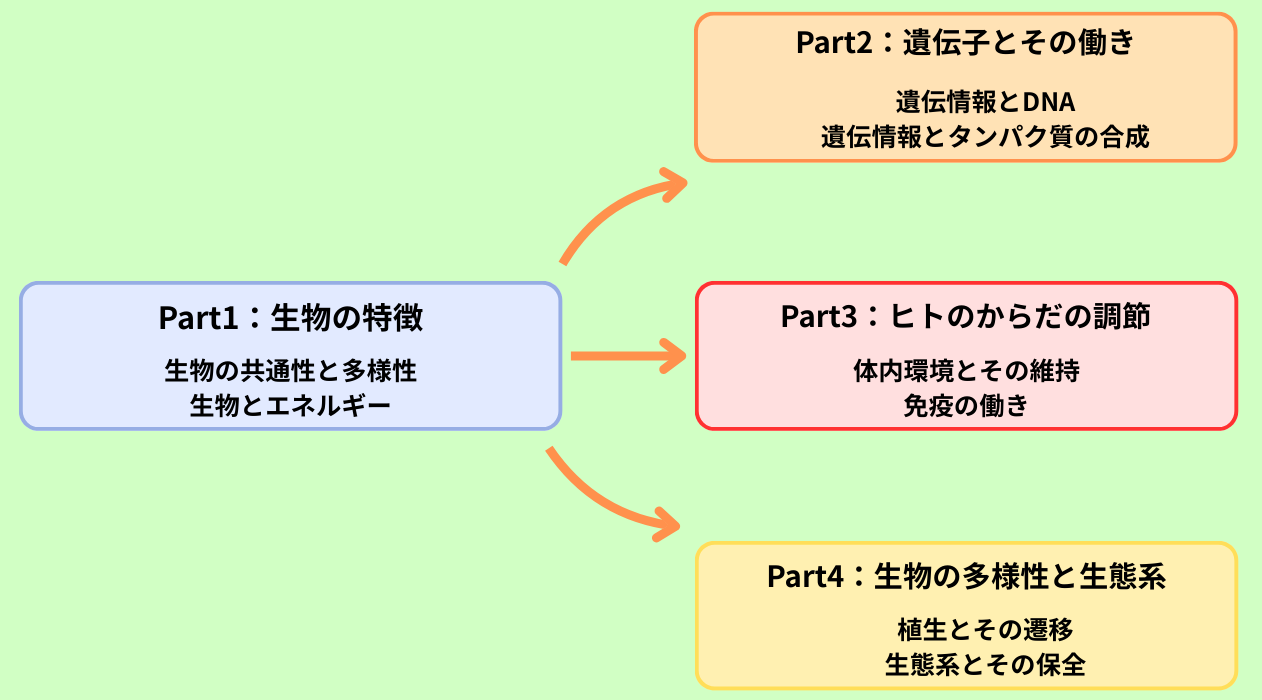

生物基礎は、高校生物全体の中でも、細胞・代謝・遺伝・生態系といった基本的な内容を幅広く学ぶ科目です。

出題範囲には、細胞の構造と働き、光合成や呼吸などの代謝、遺伝の規則性、DNAのはたらき、生態系と環境などが含まれます。一方で、進化や分子生物学の詳細といった高度な内容は扱われないため、高校生物全体の2〜3割程度に絞られた範囲に集中しているのが特徴です。

また、他の理科基礎科目に比べて暗記事項は多いですが、共通テストでは図表やグラフ、実験データの読み取り問題が頻出します。そのため、単なる暗記にとどまらず、知識を使ってデータを解釈する力が求められます。

共通テストでは、教科書全体から幅広く出題されることが明言されているため、特定の単元に偏らず、全分野をバランスよく学習することが高得点への近道です。

共通テストについて知る

試験形式と出題傾向を理解する

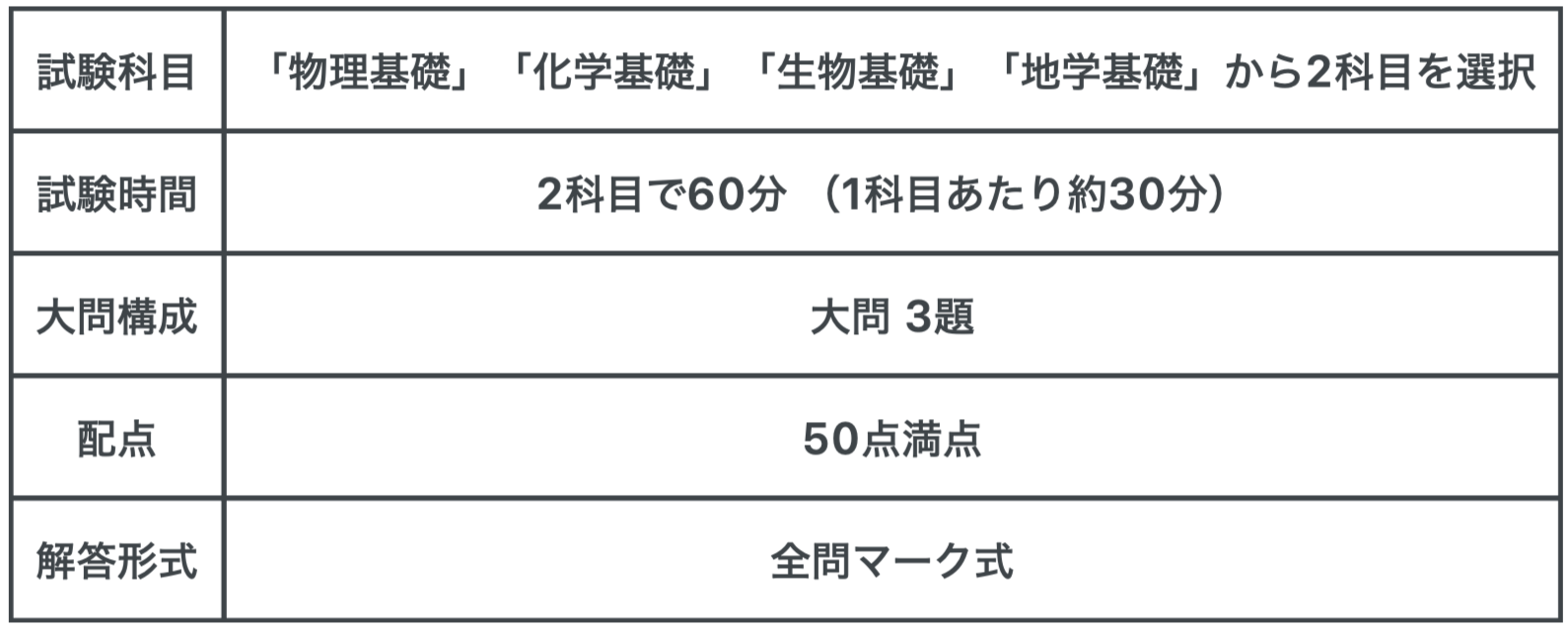

まず試験形式を押さえましょう。

共通テストでは、理科の基礎科目の中から2科目を選択し、2科目合計で60分で解答する形式になっています。生物基礎の試験構成は大問3題・合計50点と、シンプルな形式です。

近年の生物基礎では、単純な知識問題にとどまらず、グラフや表、実験データの読み取りを伴う問題が多く出題されています。典型的なのは、遺伝の規則性を会話文形式で追わせる問題や、光合成・呼吸などのデータを読み解く問題です。こうした出題では、単なる暗記だけでは不十分で、知識を使って考察し、データを根拠に答える力が問われます。

実際、直近の平均点は50点満点中およそ29点前後で推移しており、決して高得点が当たり前の科目ではありません。これは、教科書レベルの知識を覚えるだけでは得点しにくく、データ読解力・考察力を身につける必要があることを示しています。

しかし裏を返せば、こうした特徴は戦略的に準備すれば周囲と差をつけやすいということでもあります。出題分野や形式を把握し、実験データやグラフ問題に慣れておくことで、生物基礎は共通テストで安定して高得点につなげやすい科目となります。

学習の進め方を設計する

実力を段階的に積み上げる

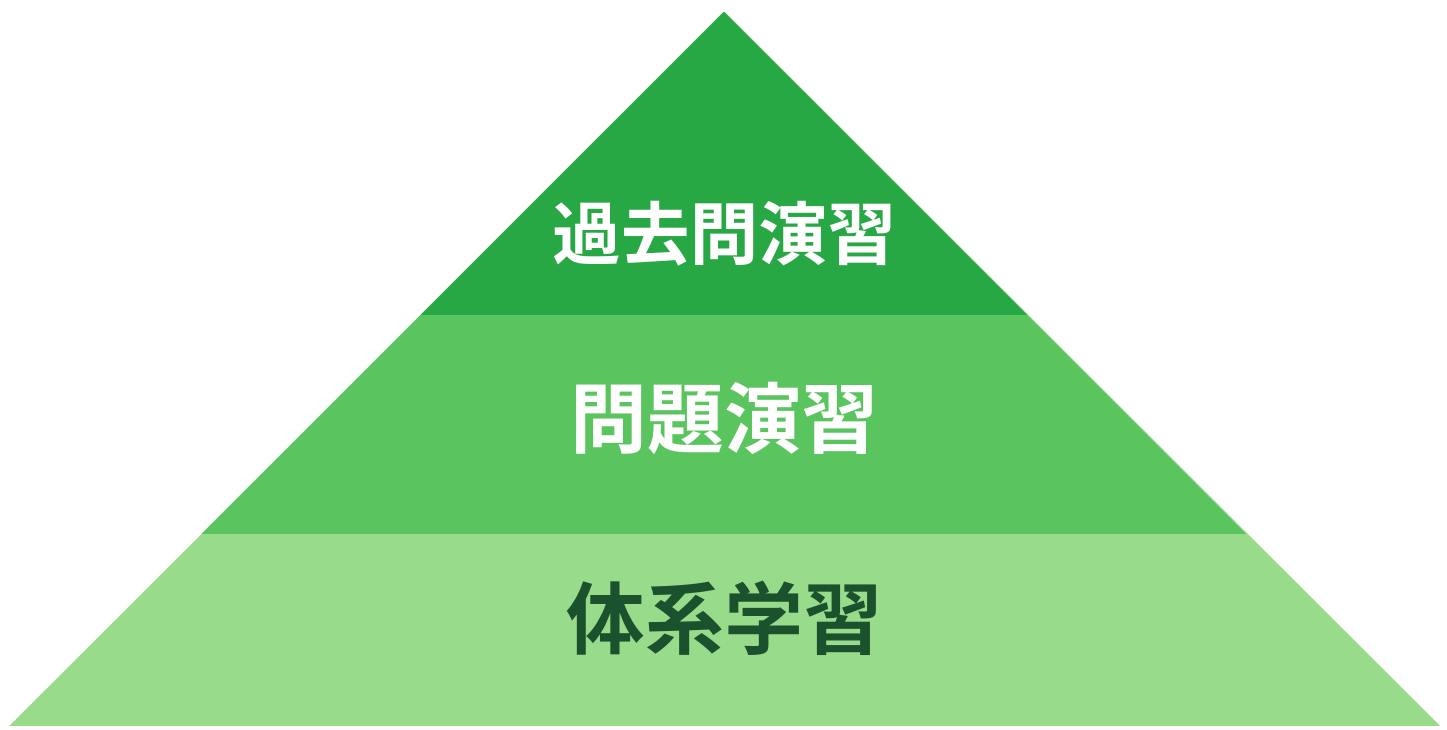

生物基礎は、正しい順序で学習を進めれば誰でも着実に得点を伸ばせる科目です。その学習は、大きく3段階に分けて積み上げていくのが基本です。

まず体系学習では、教科書や参考書を通じて全体の枠組みを整理します。細胞・代謝・遺伝・生態系といった主要単元を一つひとつ関連付けながら理解し、図表やイラストを活用して用語を定着させましょう。丸暗記するのではなく、なぜその仕組みが成り立つのかをイメージしながら整理する姿勢が重要です。

次に問題演習で学んだ内容を確認します。知識の補強に加えて、グラフや表の読み取り問題を通じて知識を使える形に変えることが重要です。典型的な演習を数多くこなすことで、データの解釈や実験考察に必要な思考プロセスが自然と身につきます。

最後に過去問演習に取り組みます。ここでは解いて終わりにせず、解き直しや分析・復習を重ねることが肝心です。限られた時間の中で解答練習を積み、出題形式への慣れと時間配分の感覚を養うことで、本番に強い実戦力が身につき、安定した得点源に変わります。

本番から逆算した学習計画を立てる

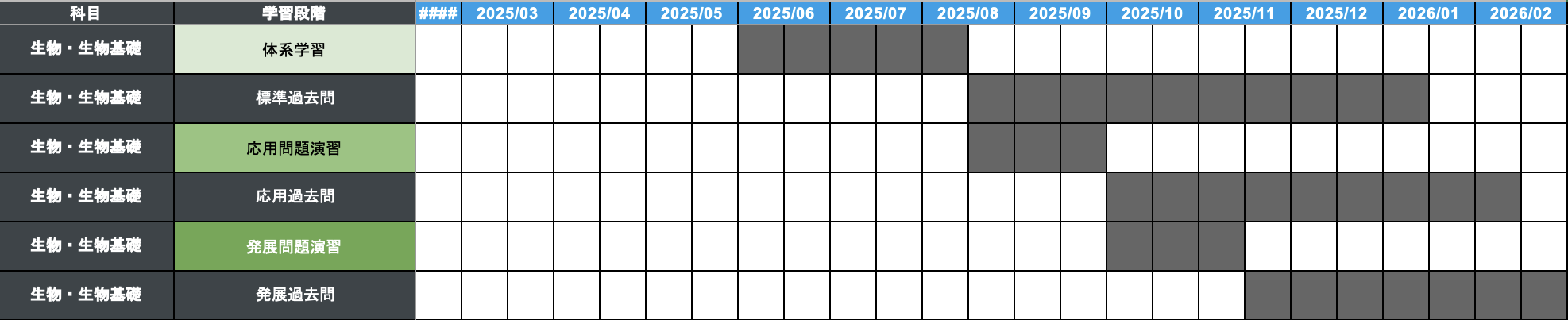

共通テストまでの限られた時間で高得点を狙うには、質の高い学習計画が不可欠です。

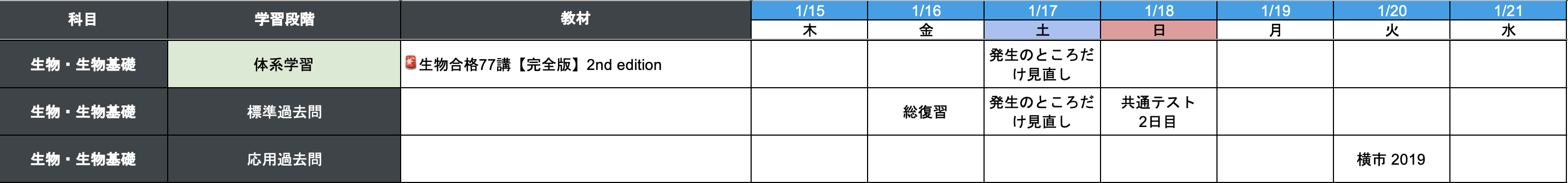

まずは本番から逆算して、学習内容を月単位で可視化していきましょう。以下は、実際に現論会で生徒向けに作成された年間スケジュールの一例です。

このように年間をフェーズごとに明確に区切ることで、自分が今どの段階にいるのかを常に把握しやすくなります。

年間スケジュールは全体像をつかむために大切ですが、それを実行に移すには週単位での計画が必要です。

このように週ごとにやるべきタスクを具体化することで、年間計画は実行可能なプランに変わります。

他の教科とのバランスを意識しながら効率よく仕上げていきましょう。

体系学習

生物基礎を体系的に理解する

生物基礎を効率よく仕上げるには、まずは教科書レベルの内容を体系的に理解する体系学習から始めましょう。

高1・高2生

多くの学校では、高2で生物基礎を履修するのが一般的です。授業で扱う基礎的な内容を一つひとつ丁寧に理解していけば、受験に必要な基盤は十分に身につきます。特に文系の場合、理科に割ける時間は限られるため、学校の授業を最大限に活用することが効率的です。

高3生

すでに学校で学習を終えていて、理解に不安が残る場合や、もう一度基礎をゼロから固めたい場合には、参考書を使った再確認が非常に有効です。以下のような書籍がおすすめです。

おすすめ参考書

田部の生物基礎をはじめからていねいに:図が大きく丁寧な解説で、ゼロからでも体系的に固められます。

宇宙一わかりやすい高校生物 生物基礎:豊富なイラストで直感的に理解でき、短時間でも要点をつかみやすいです。

体系学習の段階では、用語をただ丸暗記するのではなく、それぞれの概念がどういう観察や実験から導かれたのかを意識することが大切です。

また、生物基礎ではグラフや表を使った出題が多いため、普段の学習から図解・データと結び付ける姿勢を持ちましょう。呼吸の酸素消費量や二酸化炭素排出量のグラフ、個体群の増減曲線などをただ覚えるのではなく、なぜこのような結果になるのかを筋道立てて説明できるかを確認すると理解が深まります。

こうした実験やデータを通じて概念を理解する学習を早い段階で身につければ、その後の問題演習でも知識を使って考察できる力が身につき、暗記の負担を軽くしつつ応用力も養えるのが生物基礎学習の強みです。

問題演習

知識を使える形に変える

体系学習で全体像を整理したら、次は問題演習を通じて理解を定着させていきます。学んだ内容を実際の問題で確認することで、用語や知識を使える形に変える力が身につきます。

取り組む時期としては、高3の夏休みまでに一通り仕上げるのが理想です。この段階で基礎的な問題を繰り返し解いておけば、その後は共通テスト形式の演習に集中できます。

使用する教材は、『リードLight生物基礎』が定番です。教科書内容に沿った構成で、基本事項を確認しながら解答できるようになっており、演習の最初の一冊として取り組みやすい教材です。共通テスト対策に必要な典型問題を一通り網羅しているため、ここで演習を仕上げておけば十分な基礎力が整います。

生物基礎の問題演習では、用語の確認とともに、図やグラフを読み取るプロセスを明確にすることが特に重要です。答えを合わせるだけでなく、なぜこのデータからこの結論が導けるのか、どの知識と結びつければよいのかを意識して解くようにしましょう。

解けなかった問題はそのままにせず、必ず解き直してできる状態に変えることを徹底してください。間違えた原因を分析し、必要に応じて教科書や授業ノートに立ち戻って確認することで、知識が使える形で定着し、得点力へと直結します。

共通テスト対策

実戦形式で得点力を完成させる

体系学習と問題演習で基礎を固めたら、最後は共通テスト形式の演習で実戦力を仕上げる段階に入ります。生物基礎は大問3題・30分というコンパクトな試験形式の中で、知識の再現力に加えて、グラフや表・実験データを根拠に考察する力が強く求められます。

まずは夏の段階で過去問を数回解き、解答にかかる時間配分や、自分が苦手とするデータ処理の傾向を把握しておきましょう。これにより弱点分野を明確にし、秋以降の学習を効率的に修正できます。本格的な共通テスト対策を始めるのは高3の秋以降で十分ですが、夏に一度触れておくと安心感が生まれます。

過去問に加えて、さらに演習量を増やしたい場合は、『大学入学共通テスト実戦問題集 生物基礎』 といった問題集を利用するのが効果的です。典型的な出題形式を短期間で網羅でき、共通テストの時間感覚を身につけるのに役立ちます。

演習では、リード文を丁寧に読み取り、与えられた状況を知識と結びつけて考察する練習を徹底しましょう。特に、グラフや表から読み取れる事実を整理し、それを根拠に結論を導くプロセスに慣れておくことが高得点につながります。生物基礎の共通テストでは、単なる暗記だけでは対応できません。状況を理解し、自分の言葉で説明できる力を磨くことが大切です。

まとめ

生物基礎は、出題範囲が高校生物の基礎的な部分に絞られており、正しい順序で学習を進めれば安定した得点源にできる科目です。

重要なのは、用語を丸暗記するのではなく、実験や観察の背景を理解しながら進めることです。必須テーマを確実に押さえ、グラフや表・データを根拠に考察する力を養いましょう。解いた問題は必ず復習し、できる状態に変えていくサイクルを徹底することが得点力の安定につながります。

計画的に段階を踏んでいけば、確実に得点を積み上げられるのが生物基礎の強みです。他の主要科目とのバランスを取りながら効率よく学習を進め、共通テスト本番で高得点を狙いましょう。

本記事が、その一助となれば幸いです。

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。

YouTubeチャンネル・Twitterのご紹介