数学の分野別対策を攻略!【苦手単元を克服し、得点源に変える】

「数学の分野別対策をどのように勉強を進めて良いかわからない。」 「数学の分野別対策の勉強はいつの時期にすれば良いの?」 このようなお悩みに徹底的にお答えしていきたいと思います!

そしてこのサイトでは以下の内容を詳しく解説していきます!

- 分野別対策の全体像と具体的な勉強方法

- 分野別対策に適した参考書や問題集

- 偏差値70に到達するための効果的な学習戦略

また、分野別対策を勉強する前に、数学の勉強法の全体像がわからないという人は下記の記事を参考にしてみてください!

数学の勉強法の詳しい情報についてはこちら

分野別対策の攻略法

分野別対策とは?

数学の勉強法は「概要把握」「解法暗記」「問題演習」「計算練習」という段階に分類できます。

概要把握

高校1〜3年生までの数学単元を一通り理解する段階です。ここでは教科書の例題レベルの問題が自力で解けるようになることをゴールとします。

解法暗記

入試で出題される典型的な解法を用いた問題を即座に解けるようにする段階です。 二次関数のグラフを作図するためには、展開と因数分解の知識のもとに成り立つ平方完成の知識と、頂点と軸に関する理解が必要であります。 世の中の入試問題は武器と武器の組み合わせで新たな1題が作られており、東大・京大をはじめとした最難関大学でも、名前のついた解法に因数分解することが可能です。 最小の努力で難関大の入試の因数となる解法を覚えるのがこの段階の目標となります。

問題演習

難関大学入試レベルの問題で合格点を取れるようにする段階です。 解法暗記の解法を2つ以上使用する問題を主に取り扱います。 武器をただ持っているだけでは問題を解き切ることはできません。その武器が使えるシーンや解法の組み合わさり方を見抜くためには、実際に問題演習をしながら思考プロセスを身に着けていくことが重要です。

計算練習

計算のスピードと精度を高める段階です。 解法を立てる力と、計算を実行する力は別物です。 概要把握~問題演習はいずれも解法を立てられるようになることが目的の学習段階であるため、通年で計算練習を導入して実行力を養成します。

分野別対策

志望校の出題傾向や、自分の苦手単元を攻略するための段階です。 この学習段階は必要に応じて履修しましょう。

上から順に数学の基礎を積み上げていき、最終的に入試問題にも対応できる数学力を身につけていく必要があります。

また、「分野別対策」は、概要把握や解法暗記などの基本的なインプットが修了した後に苦手意識のある分野を重点的に攻略する学習段階です。また、志望校の出題傾向や、自分の苦手な単元に合わせて、任意で活用していく学習段階でもあります。例えば、特定の単元(例:整数問題や確率)が頻出する大学を志望する場合や、何度やっても苦手意識が克服できない単元がある場合に、この対策が非常に有効となります。

基本的には志望校の過去問に着手し、苦手分野や頻出分野を分析した後に取り組みましょう。

分野別対策を学ぶ3つのメリット

分野別対策を通じて得られるメリットは、単なる知識の補充だけではありません。以下のような大きなメリットが得られます。

1.効率的な学習で合格点を引き上げる

志望校の出題傾向を分析し、頻出する特定の単元に絞って対策を強化することで、限られた時間で得点を最大化できます。

志望校の過去問や共通テストなどの演習を3回以上繰り返したのちに、得点できていない分野が重なっている場合やほぼ毎年出題されている場合は要対策科目として認定し分野別対策に移行しましょう。

たとえば、整数問題が毎年出題される大学なら、その対策に注力することで、ライバルと差をつけることができます。

2.苦手意識を克服し、自信に変える

「解法暗記」や「問題演習」の段階でつまずいた単元も、分野別の専門的な参考書を使うことで、基礎から応用まで体系的に学び直すことができます。これにより、これまで苦手だった単元が、自信を持って取り組める得意分野に変わる可能性があります。

3.初見問題への対応力を高める

分野別対策用の参考書は、単元ごとの様々なパターンの問題を網羅しています。これにより、同じ単元の問題でも、多角的な視点からアプローチする力が身につきます。これが、本番で初見の問題に直面した際の対応力向上に繋がります。

分野別対策の勉強法

先ほど説明した通り、分野別対策は概要把握や解法暗記を基に成り立つ学習段階になります。

まだ、概要把握や解法暗記の学習が進んでいない方は、まず以下の記事を参考に分野別対策の基盤を固めることをお勧めします。

次に具体的な「分野別対策」の勉強法について紹介します。

STEP 1.目的を明確にする

なぜその分野を学習するのか、「志望校の頻出単元だから」「共通テストで必ず出るから」「苦手単元を克服したいから」など、目的を明確にしましょう。これにより、学習のモチベーションが維持され、効率的に進められます。

STEP 2.徹底的に反復演習する

分野別対策は、特定の単元に絞って学習します。そのため、解法を身につけるまで徹底的に反復演習してください。間違えた問題や、解法の糸口がつかめなかった問題は、何度も解き直すことが重要です。

STEP 3.全体学習とのバランスを意識する

分野別対策に時間をかけすぎると、他の単元がおろそかになる可能性があります。全体学習と並行して、計画的に分野別対策を進めることで、バランスの取れた学力を維持しましょう。

- 目的を明確にする

- 徹底的に反復演習する

- 全体学習とのバランスを意識する

おすすめ参考書と効果的な学習戦略!!

あなたの目的や志望校に合わせて、最適な参考書を選びましょう。

ここでは、分野別対策の学習に特化した、おすすめの参考書とその効果的な使い方を、具体的な学習ステップに沿って解説します。

データの分析

🔹 対象: データの分析の苦手意識を克服したい

🔹 目標: 共通テストのデータの分析問題で高得点を取る

おすすめ参考書

教科書だけでは足りない 大学入試攻略 7日間完成データの分析 改訂版

学習戦略

共通テスト数学IAで必ず出題される「データの分析」単元に特化した参考書です。2025年度入試以降の新課程にも対応しており、仮説検定や期待値といった新たな範囲もカバーしています。7日間で完成させるというコンセプトの通り、短期間で効率的に得点力を高めたい場合に最適です。

共通テストでデータの分析を確実に得点源にするための特効薬として活用します。問題演習の段階で、この単元に不安がある場合に、この参考書で集中的に復習することで、知識の穴を埋めることができます。

共通テストや模試の直前に集中的に進めると効果的です!

確率

🔹 対象: 旧帝・早慶以上のレベルかつ確率が頻出分野の大学

🔹 目標: 確率の問題で高得点を取る

おすすめ参考書

ハッとめざめる確率

学習戦略

「場合の数」「確率」単元を攻略するための参考書です。

著者の安田亨先生の語り口がコミカルで、受験生目線の解説に定評があります。「最強でなくてもよい、完璧でなくてもよい」という考え方が、多くの受験生に数学への苦手意識を克服するきっかけを与えてくれます。

章立ては以下の通りになります。

- 第1部:場合の数は思考の宝石

- 第2部:確実な確率論

- 第3部:期待値・分散・二項定理

- 第4部:ハイレベル演習

冒頭から読みはじめて徐々に手持ちの武器を増やしていく形式のため、部分的な補修には向いていません。確率が苦手で、基礎から体系的に学び直したい場合に、最初から通して使用することがおすすめです。

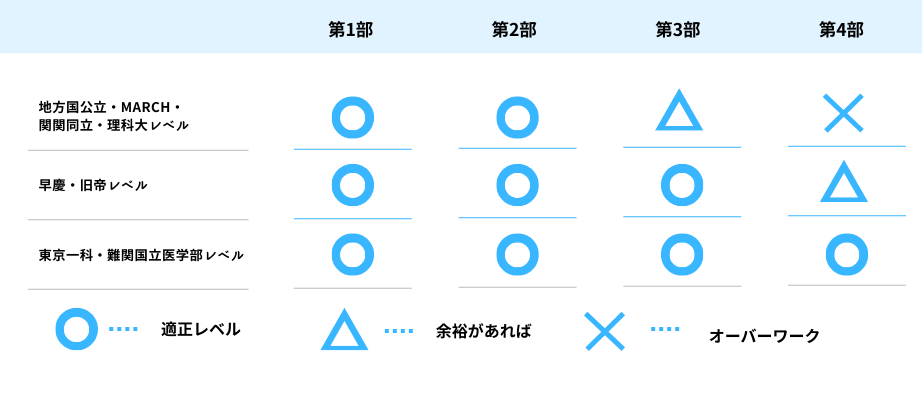

また、非常に重厚な内容になっており、基本的には旧帝・早慶以上のレベルの大学を志望する受験生に推奨する参考書です。旧帝・早慶以上でも全ての章を攻略するのはオーバーワークになる可能性もあるので取り扱いには注意です。

以下の志望大学レベルと章の対応表を参考に、どこまで進めればいいかの参考にしてみてください。

感覚で解きがちな確率の問題を体系的に学び直すことは大きなアドバンテージになります!

あわせて読みたい

整数

🔹 対象: 東大・京大・東工大レベルかつ整数が頻出分野の大学

🔹 目標: 整数の問題で高得点を取る

おすすめ参考書

マスターオブ整数

学習戦略

1998年初版の参考書でありながら、現在も活用可能な良書です。応用レベルの入試問題で、特に整数が重視される大学で活用できます。第一章に基本的な問題と解答、第二章に公式が整理されており、これらを取り組むことで、整数の基礎固めと応用への橋渡しができます。

章立ては以下の通りです。

- 第1部:問題編&解答編

- 第2部:公式・イメージ・手筋のまとめ

- 第3部:大学入試演習

- 第4部:興味深い問題の演習

東大や京大などの最難関大学で整数問題が頻出する場合に有効な参考書です。この単元に時間をかけることができるのであれば、第一章と第二章に取り組むことをお勧めします。第三章以降は東大や京大志望の受験生にもオーバーワークになる可能性があるため、志望校の過去問演習を優先し、余裕があれば取り組むといった方針をお勧めします。

差がつきやすい整数問題の演習をこれでもかというほど積むことができます!

あわせて読みたい

まとめ

分野別対策は、数学の全体学習と並行して進めることで、大きな効果を発揮します。この記事で解説したように、目的を明確にし、徹底的に反復演習することが、苦手単元を克服し、得点源に変えるための鍵となります。

あなたの現在の学習状況と志望校の出題傾向に合わせて、最適な参考書を選んで攻略しましょう。

あなたに合った一冊から始めよう

あなたの現在の学力レベルに合わせて、最適な参考書から学習を始めましょう。

- データの分析には『教科書だけでは足りない 大学入試攻略 7日間完成データの分析』

- 確率には『ハッとめざめる確率』

- 整数には『マスターオブ整数(第一章・第二章)』

それぞれの参考書で、「目的を明確にする」「徹底的に反復演習する」「全体学習とのバランスを意識する」という3つのステップを丁寧に実践することが、(学習段階)攻略の最短ルートです。

もし、どの参考書から始めれば良いか迷っている、あるいは自分の学習法が正しいか不安を感じているなら、ぜひ一度、プロの専門家にご相談ください。

あなたに最適な学習計画を立て、志望校合格まで徹底的にサポートします。

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。