【2025年最新版】共通テストから難関大まで対応!大学受験化学を得点源にする戦略的学習法

大学受験の化学は、覚える知識量が多く、計算や思考のプロセスも複雑な科目です。

そのため、勉強してもなかなか得点に結びつかず、本番までに完成が間に合うか不安という悩みを抱える受験生は少なくありません。

しかし実際には、化学は正しい順序で積み上げていけば、努力した分だけ確実に力がついていく科目です。

必要なのは、合格から逆算した戦略的な学習計画を設計することです。

本記事では、これから受験勉強を始める人が、化学を得点源に変えるための学習法を基礎から過去問対策に至るまで解説しています。

この記事一本でどのレベルからでも、最短ルートで合格ラインまで到達する方法がわかります。

【化学を得点源に!】大学受験化学の勉強で必ず押さえたい3つの視点

大学受験化学でまず知るべき“3つのこと”

大学受験化学の勉強を始める前に、まず次の3つの視点を押さえましょう!

① 志望校から逆算した学習設計

② 学習の正しい順番を押さえる

③ 自分に合った参考書選び

この3点さえ意識できていれば、勉強の視界は一気にクリアになり、化学は必ず得点源にできます。

それぞれについて、具体的に見ていきましょう。

① 志望校から逆算した学習設計

まずは志望校の入試問題を分析し、出題分野・難易度・解答形式を把握しましょう。

- 理論・無機・有機のバランスはどうか?

- 構造決定問題は出題されるのか?

- 計算力か思考力のどちらが重視されるのか?

こうした観点から入試問題を分析すれば、どのレベルまで仕上げれば合格点に届くのか、どの分野を重点的に学習すべきかが明確になります。

大学受験化学では、こうした情報に基づいて、学習計画や参考書選びを戦略的に組み立てることが不可欠です。

② 学習の正しい順番を押さえる

次に重要なのは、化学を効率よく伸ばすための正しい学習順序を知ることです。

大学受験化学の学習では、以下のステップを順番に進めることが基本です。

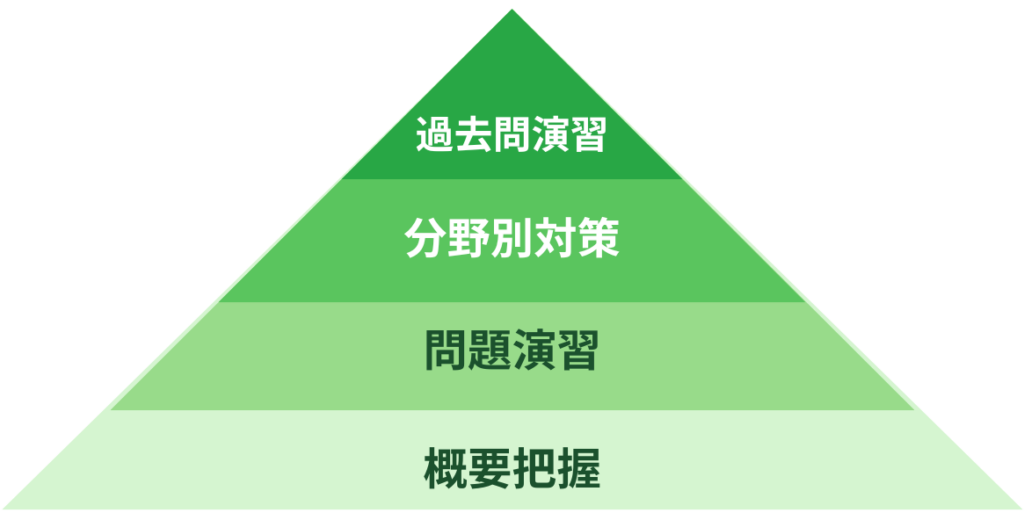

- 全体像をつかむ概要把握

- 解法パターンを習得する問題演習

- 志望校向けの力をつける分野別対策

- 志望校の過去問対策

この流れに沿って丁寧に積み上げることで、確実に得点力が身につきます。

③ 自分に合った参考書選び

化学の勉強において、参考書や問題集の選び方は学習効率を大きく左右します。

ここで重要なのは、自分が今、学習のどの段階にいるのかを正確に把握することです。

自分の到達度に応じて、必要な内容が適切なレベルで書かれている教材を選びましょう。

大学受験化学を得点源にするために欠かせない3つの視点を紹介してきました!

志望校から逆算した学習設計

志望校の問題を知る

まずは志望校の入試問題を分析し、出題分野・難易度・形式を把握しましょう。大学によって、問題形式や配点の重み、難易度や出題意図には明確な違いがあります。

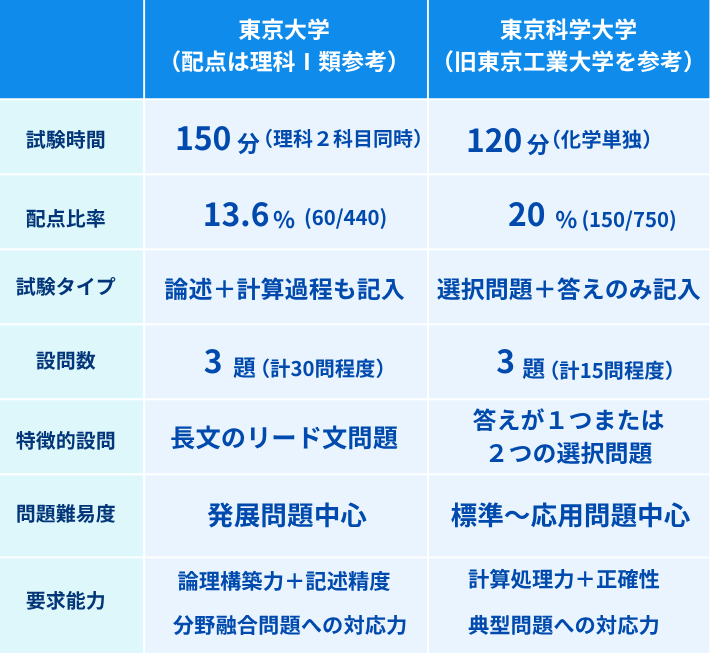

▼以下は、2024年度の東京大学と東京科学大学(旧東京工業大学)の化学の入試問題を比較した表です。

このように、大学ごとに出題形式や頻出分野には大きな違いがあります。知識問題中心の大学もあれば、思考力、計算力を重視する大学もあります。

志望校の分析をもとに、得点に直結する分野・能力を伸ばすことで、合格が近づきます。戦略的な学習計画を立てるために、まずは志望校の出題傾向と配点を把握しておきましょう。

ゴールから逆算して学習スケジュールを立てる

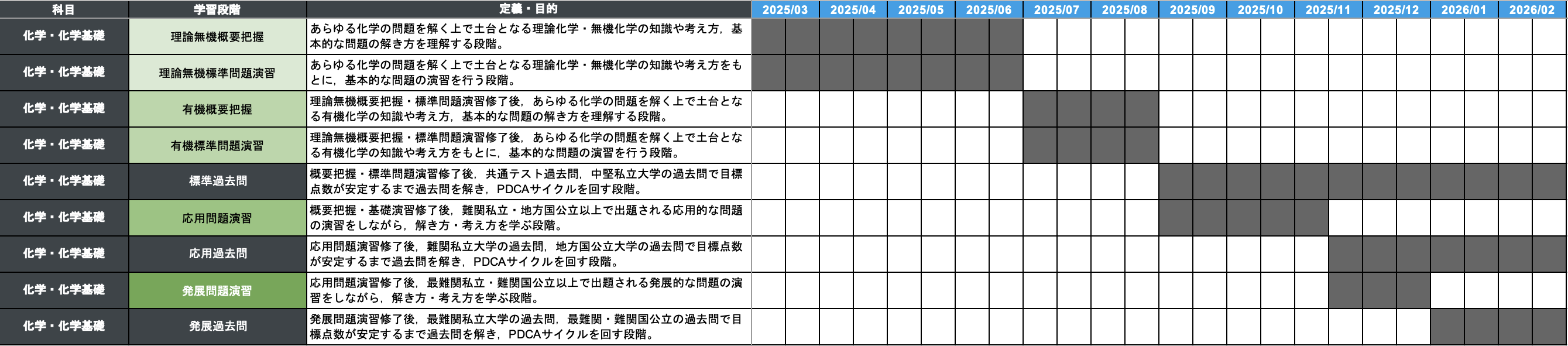

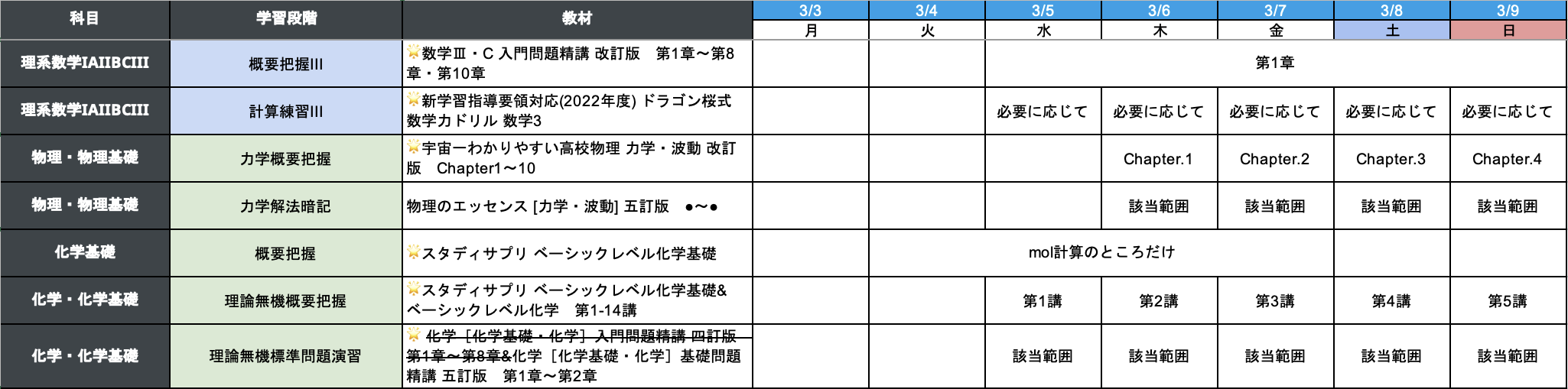

次に必要なのは合格点を取るために、いつまでに何を仕上げるかを考えた学習計画です。志望校合格から逆算し、学習内容を月単位で可視化しましょう。以下は、実際に現論会で生徒さん向けに作成された年間スケジュールの一例です。

このように年間をフェーズごとに明確に区切ることで、自分が今どの段階にいるのかを常に把握しやすくなります。

年間スケジュールは全体像をつかむために大切ですが、それを実行に移すには週単位での計画が必要です。

次の表も、実際に現論会で生徒さん向けに作成された週間計画表の一部です。

このように週ごとにやるべきタスクを具体化することで、年間計画は実行可能なプランに変わります。

学習の正しい順番を押さえる

化学の学習の正しいステップを知る

化学を効率よく伸ばすには、学習を段階的に積み上げることが重要です。

以下の図のような順序で学習を進めることで、学習にかけた時間を確実に得点へとつなげることができます。

まずは、概要把握です。

教科書に書かれている内容を一通り理解し、各分野の基本知識を習得することを目指します。

問題演習に進むための土台を固める段階です。

次に、問題演習に進みます。

概要把握で身につけた知識をもとに、実戦的な問題演習に取り組みます。

公式の使い方や計算手順、頻出パターンなどを定着させ、得点に直結する力を磨いていきます。

その後は、分野別対策です。

志望校の出題傾向に合わせて、無機・有機・理論などの特定分野を重点的に強化していきます。

そして最終段階が、過去問演習です。

過去問に十分な分量で取り組み、出題形式への慣れと本番での立ち回りを完成させていきます。

合格に必要な得点力を仕上げていく段階です。

各段階の目的を明確にしながら順序立てて学習することで、化学は確実に得点源へと変えることができます。

自分に合った参考書選び

参考書・問題集の選び方を知る

化学の学習を進める上で、自分にとって最適な参考書や問題集を選ぶことが欠かせません。

すべての教材は、難易度(基礎・標準・応用・発展)と、学習段階(概要把握・問題演習・分野別対策)という二つの軸で分類できます。

以下の図は、各学習段階における代表的な教材を、レベル別に整理したものです。

志望校合格までのルートを定め、必要な教材を一つずつ確実に攻略していくことが重要です。

次の章からは、いよいよ各段階の具体的な勉強法を紹介していきます!

概要把握

知識の土台を築く

ここでは、問題演習に進むための土台固めを目的とします。

教科書レベルの概念・用語・法則、そして計算の基礎をしっかりと身につけましょう。

現論会ではこの段階で、例えば以下のような参考書を推奨しています。

- 解説やイメージ図が豊富で、対応する問題によって定着が進む宇宙一わかりやすい高校化学シリーズ

- 難関大を含む大学受験において、覚えるべき内容を明確に整理した大学受験Doシリーズ

これらの教材は、なぜそうなるのかを理解しながら、必要な知識を定着させるのに適しています。

また、概要把握にはこの基礎概要把握に加えて、発展的な知識の補強を目的とした発展概要把握も存在します。

この段階で活用できるのが、化学の新研究です。

化学の原理や現象を網羅的かつ体系的に解説した一冊です。初学者向けではありませんが、問題演習で生じた疑問の解消に活用すれば、大きな理解の助けになります。

納得を重視する受験生にとっては、知識の背景を深く掘り下げるための頼れる一冊となります。

問題演習

典型問題で得点力をつける

概要把握で得た知識を、入試形式の問題で使いこなせるようにする段階です。

ここでは、典型問題を通じて、公式の使い方や解法パターンを習得することが主な目的となります。

化学の入試では、公式や処理手順をそのまま当てはめることで解ける問題が多く出題されます。

数学や物理のように、解き方を組み合わせて応用するというよりも、覚えていればその分だけ正確に得点できる科目です。

そのため、幅広い問題のバリエーションを経験し、各問題に対応する解法を正確に選べる力を養うことが重要です。

問題演習は、知識を得点に変える力を養うトレーニングです。

この段階を丁寧に積み重ねることで、化学は確実に得点源へと育っていきます。

分野別対策

弱点補強と志望校傾向への対応

この段階では、苦手分野の克服と、志望校の出題傾向に合わせた実戦的な対策を進めていきます。

例えば、有機化学の構造決定問題に不安がある場合は、

を活用することで、知識の整理と演習力の強化を行うことができます。

また、有機化学演習 では、有機化学に特化した応用レベルの問題を110題以上こなすことができ、苦手意識の解消だけでなく、有機化学を確かな得点源として仕上げることが可能です。

このように、ピンポイントで最適な参考書・問題集を活用することで、苦手分野や志望校の頻出領域を効率的に対策でき、合格に必要な実力を積み上げていくことができます。

過去問対策

共通テスト対策

共通テストの出題レベルは標準的で、二次試験や私大対策で基礎力が固まっていれば、十分に対応可能な難易度です。ただし、独特の出題形式と時間配分の厳しさには注意が必要です。

共通テストでは、マーク式の選択肢構造や設問の誘導の仕方に癖があり、形式への慣れが必要です。

時間制限も厳しく、計算や考察に手間取ると他の問題に影響が出ます。

大問ごとに目標時間を設定し、時間を意識した演習を繰り返しましょう。

5〜10年分の過去問演習を通じて、形式面への適応をに仕上げておきましょう。

志望校の過去問演習

最後は仕上げの過去問演習です。過去問を解く目的は大きく二つあります。

第一に、大学ごとの出題傾向や難易度に、自分のスキルを最適化していくことです。

化学は大学によって、分野の偏りや計算・思考問題の比重が大きく異なります。

過去問を通じて求められている能力を正確に把握し、志望校の形に合わせていくことが、合格への鍵となります。

第二に、本番を想定した実戦練習としての意味があります。

時間配分、解答順、取捨選択、見直しの方法など、本番の立ち回りをこの段階で確立しておきましょう。

過去問は志望校合格のための最高の教材です。解きっぱなしにせず、徹底的に復習・分析を行いながら、合格ラインを確実に超える力を完成させていきましょう。

まとめ

ここまで、大学受験化学を得点源に変えるための戦略的な学習法を解説してきました。大切なのは、志望校から逆算して必要な力を見極め、正しい順序で、適切な教材を使って積み上げていくことです。

化学は、どれだけ多くの問題に取り組んできたかが、そのまま得点力に反映される科目です。

投入した時間は、必ず成果につながります。努力は決して裏切りません。

本記事が日々の学習に少しでも役立てば幸いです。合格まで、一歩一歩着実に歩んでいきましょう。

なお、以下の動画では、この記事で紹介した内容に加えて、各段階に適した参考書の紹介も行っています。ぜひ活用してみてください。

監修者

現論会ジャーナル編集長 寺田貴博

開成中学校・高等学校を経て東京大学農学部を卒業。

現論会を運営する株式会社言楽舎の取締役。

「大学受験参考書を知り尽くしたコーチング指導のプロ」として、日々難関大受験生の自学自走と第一志望校合格をサポートしている。

YouTubeチャンネル・X(旧Twitter)のご紹介