難関大合格者は1日何時間勉強するのか?東大・早慶・医学部など徹底調査

更新日 : 2025年8月8日

はじめに

「難関大に合格するには一日何時間勉強すればいいのだろう?」受験生であれば誰もが一度は考える疑問ではないでしょうか。

実際に難関大学(東大・早慶・医学部など)に現役合格した先輩たちがどのくらい勉強していたのか、徹底調査したデータや経験談があります。

本記事では、難関大合格者の平均的な勉強時間を紹介し、志望校カテゴリー別に勉強時間の目安と重視すべき勉強ポイントを解説します。

熊谷周辺で難関大合格を目指す高校生のみなさんは、ぜひ参考にして自分の学習計画づくりに役立ててください。

難関大合格者の平均勉強時間は?

まず全体像として、難関大学に現役合格した高校生はどのくらい勉強していたのかを見てみましょう。東進タイムズの調査によれば、難関大現役合格者の高3時の1日あたり勉強時間(学校の授業以外)は平均約6時間41分だったとのことです。

一方で不合格者との差は高3時点で1日平均わずか11分(高1では2分)という結果も出ています。この「たった数分の差」の積み重ねが合否を分ける大きな差となりうるのです。

実際、別の分析では難関大合格者は高校3年間で不合格者より累計約300時間多く勉強していたというデータもあります。

もちろん「量」だけでなく勉強の「質」が重要なのは言うまでもありませんが、毎日のコツコツとした積み重ねが最終的に大きな成果につながることは明白です。では、志望校の種類ごとに具体的な勉強時間の目安や勉強法のポイントを見ていきましょう。

東大合格者の勉強時間とポイント

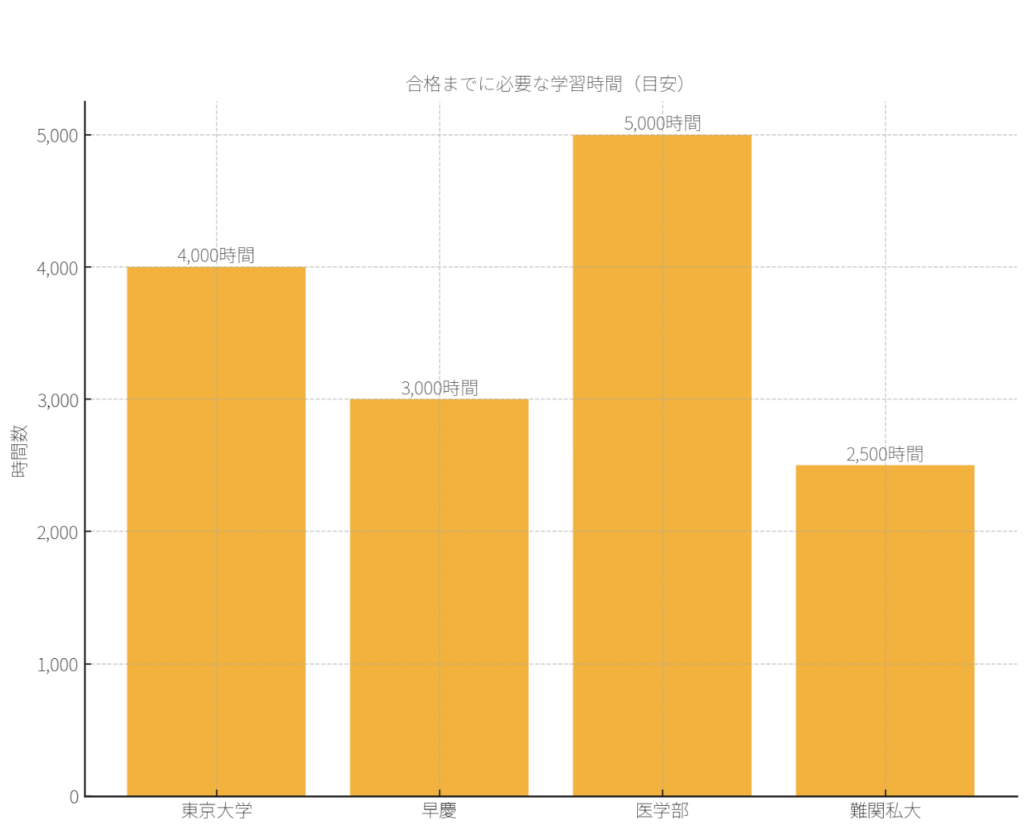

日本最高峰である東京大学に合格するためには、相当の勉強量と綿密な計画が必要です。一般的に東京大学など最難関校では合格に必要な勉強時間はトータル3,500時間以上とも言われています。高校3年間で3,500時間となると、単純計算で毎日3時間以上の勉強を継続してようやく届く膨大な時間です。実際、現役合格者の声を見ると高3時には1日約8時間程度勉強していたとの証言もあります。東大レベルになると、高1・高2の早い段階から受験勉強を始めていた人が多く、「高2から勉強開始では遅い」とも言われるほどです。

科目面でのポイント: 東大入試は文系・理系ともに科目数が多く、かつ記述式の難問が出題されるのが特徴です。理系なら数学・理科で高度な問題解決力が求められ、文系でも論述問題や総合的な思考力が問われます。例えば東大の国語では要約力や記述力が重視され、世界史では数百字の大論述が課されるなど、単なる暗記では通用しません。したがって全科目をバランス良く底上げし、深い理解とアウトプット力を養う勉強が必要です。「過去問演習→弱点発見→対策→再度過去問」というサイクルを高3の夏以降に回し始め、出題傾向に慣れることも重要です。長時間勉強に耐える体力・集中力も求められるため、夏以降は模試や過去問演習で長時間解き続ける練習も積んでおきましょう。

東大志望者は早期から計画的に学習を進め、余裕を持って仕上げることが合格への鍵です。現論会熊谷校でも、東大志望者向けに東大コースを設置し、東大合格に必要な全科目の学習計画策定や記述対策などを個別にサポートしています。東大を目指す方はぜひ活用してください。

早慶合格者の勉強時間とポイント

私立最難関である早稲田大学・慶應義塾大学(早慶)に合格する学生も、実は国公立志望者に匹敵する勉強時間と熱意を投入しています。

科目数自体は私立文系であれば通常3科目(英語・国語・地歴公民など)、私立理系でも英語・数学・理科など国公立に比べ科目数は少なめです。

しかしその分各科目で求められる得点水準が非常に高いのが早慶入試の特徴です。

事実、早慶の入試は倍率10倍超えも珍しくなく、東大・京大・一橋など難関国公立志望の受験生すらライバルに含まれるため、全ての受験科目をトップレベルに仕上げる必要があります。

勉強時間の目安: 河合塾の調査では、早慶など難関私大に合格した現役生は高3時に1日あたり7〜10時間ほど勉強していた例が報告されています。これは国公立志望者と同等、あるいはそれ以上の勉強時間と言えるでしょう。特に早慶の場合、英語の難易度が年々上がっており、英検準1級レベルの語彙力・読解力はもはや必須と言われます。加えて早大の学部別問題(超長文読解やユニークな出題形式)、慶大の小論文対策など大学・学部ごとの傾向に合わせた対策も重要です。志望学部の過去問演習は早めに始め、出題パターンに慣れておきましょう。例えば、「正しいものをすべて選べ」形式の問題や要約英文作文など、初見では戸惑うような設問にも対応できる訓練が必要です。

勉強法のポイント: 得意科目を極端に偏らせず満遍なく高水準に仕上げることが合格への条件です。特に英語は配点比重も高いため重点的に鍛えましょう。同時に早慶志望者は秋以降、併願校(MARCHやその他難関私大)の過去問にも手を付け、出題傾向に対応したテキストで演習を積むことが望まれます。慶應志望なら小論文対策も必須です。学校では教わらない小論文ですが、自分の意見を論理的に述べる練習を重ね、どんなテーマでも対応できる書き方を身につけておきましょう。

早慶合格を勝ち取るには、高度な読解力・思考力に加え計画的な対策が欠かせません。当塾の早慶コースでは、英語をはじめ全科目を志望校レベルまで引き上げるカリキュラムや、小論文指導なども行っていますので、早慶を目指す方はぜひ参考にしてください。

難関国公立大合格者の勉強時間とポイント

東大・京大以外の難関国公立大学(旧帝大含む大阪大、東北大、名古屋大、筑波大、横国大など)を目指す場合も、科目数が多い分だけ膨大な勉強時間の確保が求められます。一般的に国公立大学志望者は共通テスト+二次試験で私立志望者の倍近い科目を勉強することになるため、その分合格までに必要な総勉強時間も3,000時間以上になるとも言われます(旧帝大クラスではこれも3500時間超とも)。実際、河合塾マナビスの調査では難関国公立大に合格した高3生は1日7〜10時間ほど勉強していたとのデータがあります。私立と比べて要求される科目の幅広さを考えれば、この時間も頷けるでしょう。

勉強法のポイント: 国公立大対策でまず肝心なのは、共通テストと二次試験のバランスです。それぞれの大学で共通テスト比率と個別試験(二次試験)の配点が異なるため、志望校ごとに戦略を変える必要があります。たとえば共通テスト重視の大学(例:横浜国立大は共通テスト配点66%)なら早期から共通テスト対策に力を入れるべきですし、二次重視の大学(例:東京工業大〈現 東京科学大〉は共通テストは足切り程度)なら二次試験科目の深掘りが重要になります。

科目別には、文系志望でも二次で記述論述が課されるケースが多く、暗記した知識を論理的な文章にまとめる練習が必要です。理系でも記述式の証明問題や記述答案を書く力が問われます。つまり国公立合格には知識の暗記+記述表現力の両方が求められるのです。過去問演習は必須ですが、解きっぱなしにせず「なぜ間違えたか・どう書けば満点解答になるか」を分析し、対策にフィードバックしましょう。科目数が多い分、一つの科目に偏りすぎず計画的に回すことも大事です。全科目を早めに一通り仕上げ、高3の秋以降は志望校対策に集中できる状態を作れると理想的です。

難関国公立大を目指す場合、高い総合力と戦略的な学習計画が鍵となります。現論会熊谷校の難関国公立コースでは、志望校ごとの傾向に合わせた科目別計画や、共通テスト・二次対策の両立方法まで包括的に指導しています。国公立志望の方はぜひ参考にしてください。

医学部合格者の勉強時間とポイント

医学部は国公立・私立問わず偏差値が非常に高く、「受験の中でも別格」と言われるほどの難関です。当然要求される勉強時間も飛び抜けており、医学部合格までに必要な総勉強時間は5,000時間以上とも言われます。高校3年間で5,000時間となると週換算で約32時間、平日休日問わず毎日4.5時間以上の計算になります。実際の目安としては、高1で週20時間以上(=1日3時間程度)、高2で週30時間以上(=1日4~5時間程度)、高3では週40時間以上、つまり平日5~6時間+休日に各12時間ほどの勉強が推奨されています。現役生でもこのペースで学習を進め、さらに浪人生(毎日12時間以上勉強する人が大半)にも負けない学習量を確保する必要があります。中には**「1日15時間勉強したことがある」**という医学部合格者もいるほどで、それだけ医学部受験は厳しい戦いといえるでしょう。

勉強法のポイント: 医学部志望者が特に意識すべきは、科目数の多さと出題レベルの高さです。国公立医学部なら共通テスト+二次試験で7〜8科目に及び、私立医学部でも3〜4科目(英語・数学・理科2科目など)を極めねばなりません。どの科目も「非常に高いクオリティで仕上げる」必要があり、生半可な勉強では合格ラインに届きません。そのため常に全科目に目を配り、効率的かつ計画的に学習を進める逆算思考(ゴールから逆に計画を立てる勉強法)が重要になります。

具体的には、英語・数学はもちろん理科2科目(生物・化学 or 物理・化学など)を高2までにできるだけ固め、高3では応用問題演習と過去問演習に時間を割けるようにするのが理想です。医学部の過去問は文章量が非常に多い長文問題や、発展的な思考力を要する記述問題が多く出題されます。例えば慶應医学部の英語では和訳・英訳・内容説明・自由英作文とあらゆる記述形式が90分という短時間で問われますし、国公立医学部でも小論文試験を課す大学が多数あります。こうした専門性の高い難問に対応できるよう、他の受験生よりも早期から医学部過去問に触れて対策を始めることが合格への重要ポイントです。

また、医学部志望者は現役・浪人問わず「勉強漬けの生活」を求められがちですが、長丁場を戦い抜くには体調管理やメンタル維持も戦略の一部です。睡眠や休憩を適切に取りつつ、毎日長時間集中する訓練を積んでいきましょう。もし独学で計画を立てるのが難しければ、現論会熊谷校の医学部コースでは医学部合格者であるコーチ陣が科目別勉強法から生活リズムの管理まで指導しますので、ぜひ活用して効率的に実力を伸ばしてください。

難関私大合格者の勉強時間とポイント

早慶以外にも難関私大と呼ばれる大学は数多く存在します。いわゆるMARCH(明治・青学・立教・中央・法政)や上智大学、東京理科大学、関関同立(関西学院・関西・同志社・立命館)などが代表例です。近年、これら難関私大の入試は年々難化する傾向にあり、「3ヶ月勉強すればMARCHに受かる」といった昔の言説は通用しなくなりました。実際、「京大に合格したのに関関同立には落ちた」というケースも珍しくないほどで、難関私大の競争は激化しています。背景には、国公立受験生が併願で難関私大もしっかり対策するようになったことがあり、全体のレベルが上がっているのです。

勉強時間の目安: 難関私大とはいえ早慶ほどではない…と油断するのは禁物です。合格者の勉強時間を見れば、最難関の早慶合格者と大きな差はありません。前述の通りMARCHや上智などを含む私立難関大合格者も高3では1日7〜10時間程度の勉強時間を確保していた例があります。必要な総勉強時間も私立であって決して少なくはなく、目安は2,000~3,000時間程度と言われます(もちろん個人差がありますが)。科目数が少ない分、「国公立志望より楽」ではなく**「少ない科目で満点近く取らねばならない」**厳しさがあると心得ましょう。

勉強法のポイント: 志望校の傾向分析と対策開始の早さがカギになります。私大の入試問題は大学・学部ごとに出題形式や難易度に大きな特徴があります。例えば文章量の多い長文読解を課す学部もあれば、癖のある日本史問題を出す大学もあります。そのため志望校ごとの過去問研究をできるだけ早く始め、自分の不得意な形式・分野を把握して夏以降重点対策することが重要です。私大志望の場合、秋からの過去問演習が合否を分けると言っても過言ではありません。

また、近年では英検など外部検定のスコアを活用できる私大も増えています。

上智大学やMARCHの一部では英検やTOEFLのスコア提出で英語試験が免除・優遇される場合もあるため、志望校の制度を事前に調べ、使えるものは積極的に活用しましょう(ただし対策に時間がかかるため、余裕を持って準備することが大切です)。

科目別には、やはり英語がカギになることが多いです。英語が得点源になれば合格にぐっと近づくため、単語力・読解力・文法を高2までに固め、過去問演習で長文読解や文法問題に慣れておきましょう。その他の科目(国語や選択科目)も、夏までに基礎固めを終わらせて、秋以降はひたすら過去問演習→復習のサイクルを回すのが理想です。難関私大志望でも結局のところ高1・高2のうちにどれだけ早く受験勉強をスタートできるかが勝負になります。早めにスタートダッシュを切り、ライバルに差をつけましょう。現論会熊谷校の難関私大コースでは、各大学の傾向に特化した教材・カリキュラムで3科目受験を効率的に攻略する指導を行っています。独学で何から手を付けて良いか迷う人は、ぜひ相談してみてください。

まとめ

難関大学に合格するための勉強時間について、様々なデータやカテゴリー別のポイントを見てきました。

結論としては「○時間やれば必ず受かる」という魔法の数字があるわけではありませんが、東大・医学部など最難関を目指すなら1日8〜10時間前後、その他の難関大でも5〜7時間前後は受験期に勉強時間を確保している人が多い印象です。

共通して言えるのは、遅くとも高2のうちから受験を見据えた勉強を始め、毎日の積み重ねで地力を養っている点です。たとえ1日1時間でも多く勉強すれば、それが何ヶ月も積もって大きな差になります(実際、現役合格者は毎日少しずつ多く勉強し続け、3年間で数百時間もの差をつけました)。ぜひ今日からコツコツと勉強を積み重ねていきましょう。

最後に、「勉強時間の確保」+「勉強の質向上」が合格には両方大切です。

長時間勉強する中で、常に効率よく集中して取り組めるように計画を工夫し、休憩や睡眠もしっかりとって質を維持してください。現論会熊谷校では難関大志望の皆さんを全力でサポートしています。勉強計画の立て方や科目別の効果的な勉強法など、プロがアドバイスいたしますので、ぜひお気軽に無料受験相談にお申し込みください。正しい努力を積み重ねれば、きっと志望校合格という栄冠をつかむことができるはずです。一緒に頑張っていきましょう!