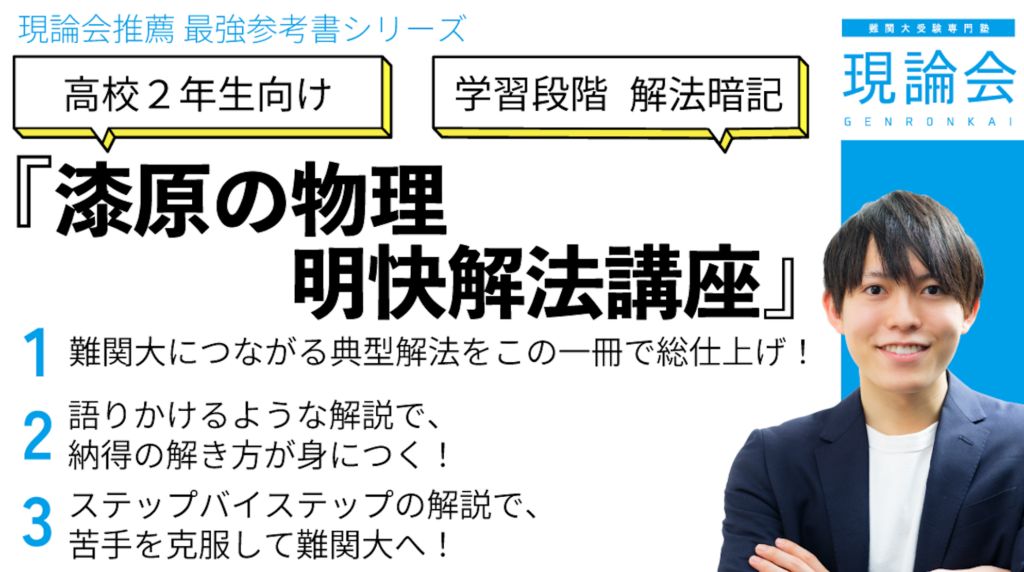

📘『漆原の物理明快解法講座』|現論会 厚木校 おすすめ 大学受験 最強参考書

更新日 : 2025年8月3日

現論会厚木校です。大学受験を目指す皆さん、特に高校2年生の皆さん、物理の勉強は順調に進んでいますか?物理は、「公式を丸暗記しても問題が解けない」「何から手をつけていいかわからない」と苦手意識を持つ方が多いのではないでしょうか。特に、物理が苦手な高校生にとって、独学で成績を伸ばすのは難しいと感じるかもしれません。

そんな悩みを抱える受験生に、現論会厚木校が自信を持っておすすめする参考書が、今回ご紹介する『漆原の物理明快解法講座』です。2000年初版以来、多くの受験生に愛され続ける物理入門のバイブルとして、絶大な支持を得ています。今回は、その特長を徹底的に解説し、さらに現論会の個別指導・コーチングと連携することで、どのように成績を伸ばせるか具体的な学習モデルを紹介します。

『漆原の物理』の特長を徹底解説

物理の入門書として最適な「漆原の解法」

本書は、「漆原の解法」という独自の手法で、頻出の解法パターンを体系的に学習できる点が最大の特長です。力学、熱、波動、電磁気といった各分野ごとに、問題に共通する解法の流れを整理しているため、「どんな問題にも応用できる思考の骨格」を効率よく構築できます。解説は語り口調で親しみやすく、物理が苦手な高校生でもスムーズに理解を深められる構成です。

厳選された97問で挫折しない問題量

本書は、わずか97題というコンパクトな問題数でありながら、物理基礎・物理の入試レベルの重要事項を網羅しています。「問題量は少ないが重要事項を網羅している」「反復しやすい」と多くの受験生から評価されており、挫折しにくい設計です。解説も、パターン整理から解法導出、解答例、理解チェックポイントまで丁寧に示されているため、問題実践と理論整理のバランスが絶妙です。

物理を「読む」から「使える」思考へ

本書は、単に知識をインプットするだけでなく、物理を「使える思考回路」として学ぶことに重点を置いています。章ごとに設けられた「漆原の解法」と「出題パターンの整理欄」は、公式を単に暗記するのではなく、その思考プロセスをパターン化するための骨格トレーニングです。教科書や基礎参考書では得にくい「即効性」として、受験生から強く支持されています。この構成により、入試本番で即戦力となる解法を習得できます。

スタディサプリ × コーチング

映像×参考書×演習の「黄金ループ」

現論会 厚木校では、スタディサプリの物理講義を全科目無料で視聴できます。まず、スタディサプリで物理の基礎概念をインプットします。次に、『漆原の物理明快解法講座』で解法パターンをアウトプットし、理解を整理。さらに、別冊問題集や過去問で演習を行うことで、実践的な力を養います。この「映像学習+書籍活用+実践演習」という好循環で、物理の得点力を飛躍的に高めます。

大学受験専門塾のコーチングで勉強の質を高める

私たち現論会厚木校は、大学受験専門塾として、▶志望校合格から逆算した綿密な学習計画を作成し、生徒一人ひとりの学習を徹底的に支援します。ただ授業を聞くだけの予備校とは違い、生徒が「自ら学ぶ力」を身につけられるようサポートします。

「▶現論会の伴走型コーチングで学習の進捗と質を管理する」という独自のメソッドは、大学受験を成功させるための強力な武器となります。本厚木・厚木で予備校や塾をお探しなら、ぜひ一度現論会厚木校の無料相談にお越しください。

🎥「どの参考書を使えばいい?」「勉強法がこれで合っているか不安…」

「難関大受験専門塾 現論会」では、志望校合格から逆算された勉強計画をオーダーメイドで作成し、学習コーチングによって効率よく成績を上げる指導を行なっています!

無料受験相談に参加するだけでも、勉強法がガラリと変わって、成績が上がり志望校に合格するためのヒントを得ることができますので、ぜひご参加ください!

🎥 東大卒現論会スタッフが、物理の2025年最新マップと勉強法を公開します!

物理の勉強法について、高校1・2年生向けに具体的な勉強マップと参考書を紹介します。勉強マップは、基礎から発展レベルまでの難易度を軸に、物理の勉強段階を「概要把握」「解法暗記」「問題演習」「共通テスト」「過去問」と分けて提案しています。

さらに、各段階で推奨する参考書を厳選し、効率的な学習法を解説しています。自分の目指す志望校や学力に合わせて、最適な参考書を選び、段階的に学んでいくことが大切です。受験生の皆さんが物理の勉強を進める上で役立つ情報が満載ですので、ぜひ参考にしてみてください。

🎥 現論会ジャーナル チャンネル登録者数 1.8万人

現論会の無料受験相談

無料受験相談では、現状と目標を丁寧にヒアリングし、あなただけの合格戦略を立てます。ブログで紹介している大学受験合格逆算ルートを、どうあなたの勉強に落とし込むか、具体的な方法をお伝えします。

フォームまたはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。

📞 046-212-2323(お電話でも承っております)

本校は、厚木市飯山の日比野設計様が運営する KIDS SMILE LABO、レストラン 2343 FOOD LABO が入るビルの4階に位置します。7:00〜22:00まで開放の自習室を完備。

📍 厚木市旭町1-7-3 4F(本厚木駅 徒歩3分)