OECD報告書が示す日本の教育格差と挑戦(後編)|現論会 厚木校

更新日 : 2025年9月19日

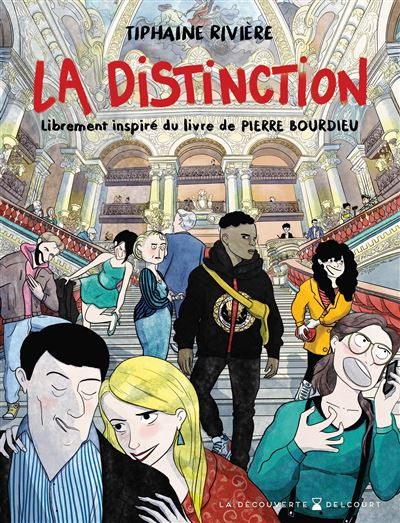

*1 “La Distinction” Librement inspiré du livre de Pierre Bourdieu

趣味は本当に「自分のもの」か?ピエール・ブルデューの『ディスタンクシオン』が暴く不都合な真実

私たちは、自分の好きなものを「自分で選んでいる」と信じています。しかし、その趣味や嗜好は、本当に個人的な選択なのでしょうか?

フランスの社会学者ピエール・ブルデューの古典的名著『▶ ディスタンクシオン』(Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste)は、この問いに衝撃的な答えを提示します。彼は、趣味や嗜好といった「文化」が、実は私たちの社会的な位置、つまり階層を無意識のうちに反映し、さらに再生産するメカニズムを解き明かしました。

「趣味」は階層のサイン:趣味判断の社会的批判

ブルデューは、フランスの社会階層別に人々の趣味や嗜好を大規模に調査し、驚くべき相関関係を見出しました。たとえば、クラシック音楽の中でも『▶ 美しき青きドナウ』のような大衆的な曲を好む人々がいる一方で、『▶ フーガの技法』のような、より「純粋な」芸術とされるものを好む人々がいます。前者は庶民階級、後者は支配階級に多く見られる傾向でした。

彼は、この違いを「美的性向」の差として説明します。大衆美学が「すぐにわかる」「機能的」であることを重視するのに対し、正統的美学は「形式の独自性」や「純粋性」を高く評価します。つまり、何かの役に立つかどうか(機能)ではなく、いかに独創的に表現されているか(純粋性)で価値を判断するのです。私たちの趣味は、この美的性向のどちらに沿っているかによって、社会の中で無意識に分類されているのかもしれません。

趣味が「マウント」になる社会:象徴闘争のメカニズム

なぜ、趣味がこれほどまでに階層と結びつくのでしょうか?ブルデューは、この社会を「象徴闘争」の場と捉えました。これは、暴力や経済力で争う「階級闘争」とは異なり、「名声、評判、威信」といった象徴的な権力をめぐって行われる無意識の闘争です。

私たちは、自分に馴染みのある趣味や生活様式を「正統的」であると定義し、それを通じて他者との間に優劣をつけようとします。たとえば、「クラシック音楽の良さがわからないなんて」と考えることは、無意識のうちに自分の文化資本を「正統的」なものとして他者に押し付けようとする行為であり、これこそが象徴闘争の一例です。この闘争が、社会の中で各階層のポジションを規定し、その価値を再生産していくのです。

家庭がもたらす3つの資本

ブルデューは、階層や格差が再生産される背景には、家庭から相続される3種類の資本が関係していると主張しました。

- 経済資本(Economic Capital):所得、資産、不動産など、金銭に換算できる資本。

- 社会関係資本(Social Capital):人脈や社会的地位など、社会的なつながりから得られる資本。

- 文化資本(Cultural Capital): ▶ OECD報告書が示す日本の教育格差と挑戦|注釈*3参照

ブルデューが特に重視したのは、この文化資本が教育現場で大きな力を持つ点です。学校という「ゲーム」では、文化資本を多く持つ子どもにとって圧倒的に有利な空間となります。

なぜなら、そこで高く評価されるのは、抽象的な言葉を操る能力、論理的に思考し表現する力、そして教師が発する暗黙のルールである「文化的コード」を読み解く力だからです。

知的な会話が飛び交い、多くの本に囲まれ、多様な文化に触れる環境で育った子どもは、こうした「学校的な文化」を無意識のうちに身につけていきます。ブルデューはこの無意識的な思考や行動の様式を「ハビトゥス(habitus)」*2と名付けました。

無意識の行動原理「ハビトゥス」と文化資本

なぜ人々は特定の趣味や生活様式を「正統的」だと感じるのでしょうか?それは、幼少期から家庭で無意識的に身につけてきた「ハビトゥス」に深く根ざしていると指摘します。

ハビトゥスとは、その人が生きてきた環境によって無意識的に形成された、思考や行動の様式のことです。たとえば、話し方や食べ方、振る舞い方といったものは、学校では教わりません。親の食事の好みや作法が、子どもに受け継がれるように、ハビトゥスは世代を超えて継承されます。

そして、このハビトゥスが、学校教育で有利に働く「文化資本」の獲得を助け、学力という形で結果として現れるのです。ブルデューは、この一連のメカニズムを、社会的な「不平等」が、あたかも個人的な「才能・個性」であるかのように見せかける、教育システムの巧妙な機能だと喝破しました。

自由とは何か

ブルデューの考察は、私たちが「自分で決めている」と思っていたことの多くが、実は社会的に規定されたものであることを示唆し、一見すると不自由で悲観的に響くかもしれません。しかし、その不都合な真実を知ることこそが、真の「解放」への第一歩になるのではないでしょうか。

自由とは、何でも好き勝手にできることではありません。私たちは社会構造に縛られながらも、その中で必死に生きている。ブルデューの哲学は、この「不自由さ」を正しく認識し、その上でどう生きるか、どう戦うべきかを考えるための、強力な視座を与えてくれるのです。

ブルデューが示した「不自由さ」を乗り越え、真に「自由」になるためには、自分の人生を主体的に切り拓いていくしかありません。大学受験は、教師や親に言われたことをただこなすものでも、単に知識を問われる場でもありません。18歳で成人を迎える若者が、社会の仕組みを学び、日本の未来への責任を考えるための、最初の「知的な闘争」の場なのかもしれません。

*1 ▶ ブログのタイトル画像 は、フランスの作家ティフェーヌ・リヴィエール(Tiphaine Rivière)が、ピエール・ブルデューの古典『ディスタンクシオン』をユーモラスに漫画化し、自由に現代的な解釈を加えた著書(2023)のカバーです。

高校のクラスを中心とした登場人物たちを通じて、趣味と社会階級の関係を鋭く分析した社会学者の理論を巧みに描き出し、私たち自身の社会的決定論について考えさせられる作品です。

*2 「ハビトゥス」とは、ラテン語の「habitus」(英語借用: habit)で、「状態、態度、外観、習慣、性質」などの多様な意味を持ちます。ブルデューの概念では、社会的に形成された無意識の「身体化された行動様式」であり、たとえば、食事のマナー、服装の好み、価値観などに表れます。

フォームまたはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。

本校は、保育園 KIDS SMILE LABO(2F)、レストラン 2343 FOOD LABO(3F)が入るビル4階にございます。上質な環境で、学習に集中したい方におすすめです。

📍 厚木市旭町1-7-3 4F(Google Maps)