【現論会 渋谷校】浪人から慶應合格へ|教室長が伝えたい「逆算勉強法」と「解ける力」

更新日 : 2025年6月18日

はじめまして。現論会 渋谷校教室長の松本康希です。

渋谷校初のブログ!ということで、初回である今回は、少し自己紹介や体験を交えながら、現論会の魅力、私が現論会で伝えたいことお話させてください!

ご挨拶

改めまして、現論会 渋谷校教室長の松本康希です。

軽く自己紹介をさせていただきますと、私は現在、慶應義塾大学文学部で民族学考古学を専攻しています。大学では、レヴィ=ストロースに代表される文化人類学や構造主義などの思想に興味を持って日々学んでいます。

趣味は旅行、読書、そして音楽を聴くことで、OasisやKing Gnuなど、時代や国を問わず聴いています。

また、バドミントンサークルに所属し、スポーツをすること、見ること、どちらも大好きです!

今後もこのブログを通じて、受験や学習に役立つ情報を定期的に発信してまいります!

先日、専攻のフィールドワークで訪れた「港区立郷土歴史館」

東大と同じ“内田ゴシック”のデザイン

現役生時代の失敗と気づき――基礎がなぜ大切なのか

現役時代の私は、今振り返ると「基礎をおろそかにしたまま進もうとしていた」典型的なタイプでした。

英語では、単語や文法の理解があいまいなまま、難しい長文や解釈問題に取り組んでいました。

「勉強している気」はするのですが、内容をなんとなくでしか捉えられず、結果として身についていなかったのです。

模試や過去問になると点が伸びず、「なぜ結果が出ないんだろう」と焦っては、また次の問題へ――。

そんな繰り返しでした。

そんな自分が「基礎ができていなかった」と本当に気づいたのは、浪人期に入ってから。

基礎的な参考書や浪人期にお世話になった予備校のテキストを一から丁寧に解き直したとき、基本的な文法問題や単語の意味すら、正確に説明できない自分に愕然としました。

そして、そこから本当の「受験勉強」が始まりました。

基礎からの再構築と逆算――浪人期に実践してきたこと

基礎の徹底

浪人期に入って、私は現役時代の勉強法を根本から見直しました。

まず取り組んだのは、「基礎の徹底的な確認」です。基礎が穴ぼこだらけだった現役時を反省し、英語であれば、春は『システム英単語』、『関正生の英文法ポラリス[1 標準レベル]』といった基礎的な参考書を徹底して確認していました。

同じ参考書を何周も繰り返し、解答の根拠やプロセスを人に説明できるレベルまで仕上げることを意識しました。

逆算からのスケジュール管理

加えて、私の学習を大きく支えてくれたのが「スケジュール管理」です。

「早慶に合格するためには」から逆算し、

→いつまでに過去問で合格点を取れるようになるべきか

→ そのためには、どのレベルの参考書をいつまでにこなすべきなのか

→ 今月やるべきことは?

→ 今週やるべきことは?

→ 今日やるべきことは?

といったように、大きな目標から日々の学習内容までを細かく逆算して、日々の学習に迷いがない状態をつくっていました。

結果として、模試での判定も着実に上がっていき、過去問でもコンスタントに合格点を取れるようになりました。

それによって、少しずつ自信がつくことで学習へのモチベーションも高まっていき、慶應合格へと繋がっていきました。

現論会で伝えたいこと――逆算戦略と解ける力

現論会で、私が伝えたいこと・コーチングにおいて重視していることは、自身が浪人期にやってきたことと繋がっています。

①「志望校から逆算された戦略」

私が浪人時代に実践していた「志望校から逆算された戦略」は、現論会のコーチングを通して体系的に実行できます。

実際、自分ひとりで学習計画を立てていると、得意科目ばかりに偏ってしまったり、苦手科目を先延ばしにしてしまったりと、どうしても主観的なバランスになりがちです。私も実際そうでした。今考えれば、「もっと上手くできたのではないか」と。

しかし、現論会では、受験の構造や傾向を熟知したコーチが第三者として伴走しながら、戦略を客観的に設計し、生徒のことを熟知した担当コーチが必要に応じて、生徒に合った調整も行います。

自分に合ったやり方で、着実にステップアップしていける。そんな仕組みが整っています。

②「本番で解ける力」をつける

そしてもうひとつが、「本番で解ける力」をつけることです。厳しいことを言えば、いくら参考書で解けても本番で解けなければ意味はありません。

見た目が違っても、複雑怪奇な問題でも、根底にある“解法の構造”が同じなら対応できる――

そうした“構造を見抜く力”こそが、入試本番で必要な力だと思っています。

それは、私が大学で学んでいる文化人類学や構造主義の視点にも通じており、

複雑な現象の背後にある、シンプルで本質的な構造を読み取る姿勢とも言えるでしょう。

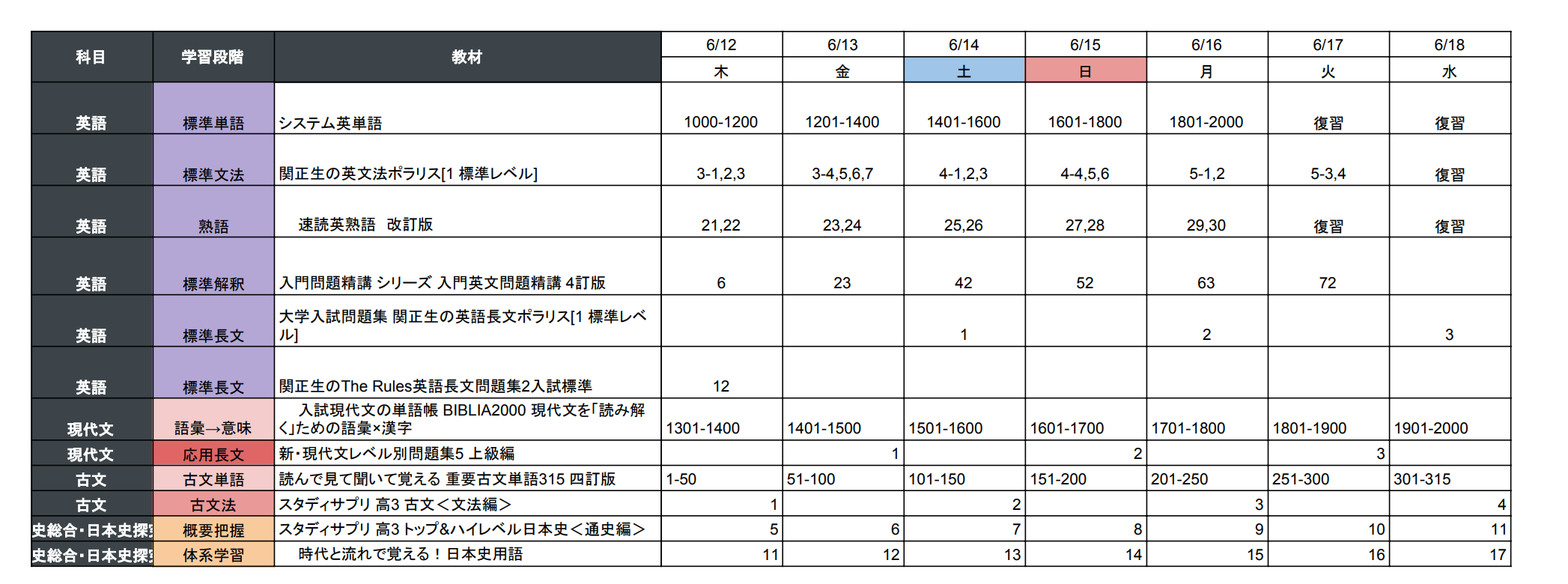

現論会での週間計画の一例

現論会の指導では、その“順番”と“やり方”を一人ひとりに合わせて、具体的な計画として落とし込んでいきます。

迷わず進める環境を整えたうえで、「自分の頭で考える力」も育てていく。それが私の目指すコーチングです。

このブログで発信していくこと――勉強法からマインドセットまで

このブログでは、教室長である私の視点から、受験生や保護者の皆さんに向けてさまざまなテーマを発信していきます。

扱っていくのは、勉強法や参考書の活用法、マインドセットの整え方といった受験勉強の「中身」から、大学や学部の情報、受験制度の変化などの「外の情報」まで。

また、現論会からのお知らせや、渋谷校の様子、生徒の工夫などもご紹介していく予定です。

どの記事も、「今、この瞬間の受験生の役に立つこと」を軸に書いていきたいと思っています。

読んでくれた人が、「自分に活かせるヒントがあった」と感じてもらえるような、実用的でちょっと深い、そんなブログを目指します。

最後に

現論会で私たちが提供するのは、「誰かに管理される」受け身の学習ではありません!

コーチングを通して、「自分で考えて、続けていける」学習スタイルを育てることを目指しています。

それは一人ひとりの思考のクセや学び方に寄り添い、やるべきことを明確にしながら、自分に最適なやり方を見つけていく、まさに個別最適化された受験戦略です。

勉強に悩んでいる方も、今のやり方に不安がある方も、

ぜひ一度、現論会の体験に来てみてください。

渋谷校でお会いできるのを、楽しみにしています!

去年の慶應日吉キャンパス 名物の銀杏並木