バルト三国の歴史【世界史】

更新日 : 2025年10月26日

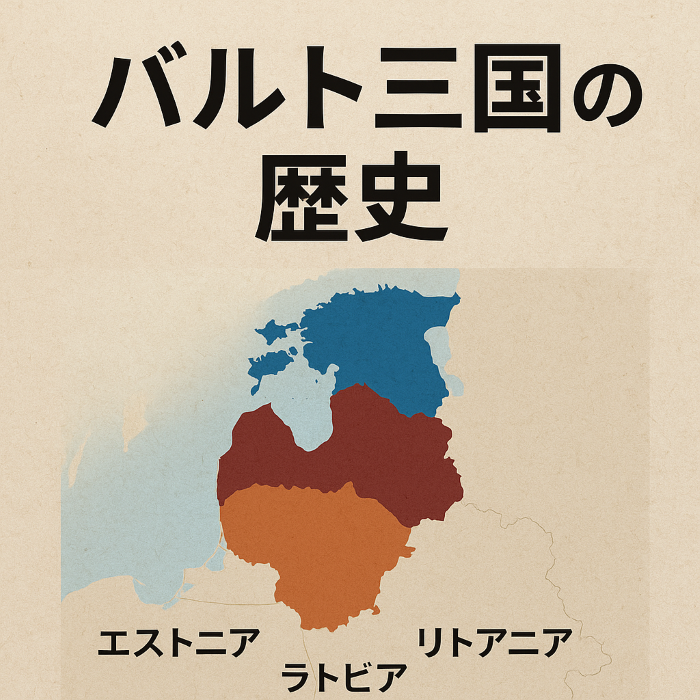

バルト三国(エストニア・ラトビア・リトアニア)は、ヨーロッパ北東部に位置し、北にフィンランド湾、東にロシア、南にポーランド、西にバルト海を臨む地域です。三国は地理的に近く、20世紀の歴史では共通する運命をたどりましたが、民族・宗教・文化にはそれぞれ独自性があります。

🏰 古代~中世:独自の部族社会からドイツ騎士団の支配へ

- 紀元前後~12世紀:

それぞれの地域に、バルト人(リトアニア・ラトビア)やフィン系民族(エストニア)が定住。

農耕と交易を中心とした部族社会を形成。 - 13世紀:ドイツ騎士団による征服

北方十字軍の一環として、ドイツ騎士団が侵攻。

バルト三国のほとんどがカトリック勢力(リヴォニア騎士団)の支配下に入り、

キリスト教化とともにドイツ文化の影響を受ける。

⚔️ 16〜18世紀:大国の狭間での支配交替

- 16世紀:リヴォニア戦争(ロシア・ポーランド・スウェーデンの争奪戦)

騎士団支配が崩壊し、地域ごとに支配国が分裂。

エストニアとラトビア北部 → スウェーデン領

ラトビア南部・リトアニア → ポーランド=リトアニア共和国領 - 18世紀:ロシア帝国の支配へ

ピョートル大帝の北方戦争(1700〜1721)でロシアが勝利。

バルト三国全域がロシア帝国に編入される。

ロシア帝国時代(18〜19世紀)

- ロシア化政策(言語・教育・行政)を受けるが、

同時にバルト三国は帝国内で教育水準が高く、都市文化が発達。

ドイツ系貴族が地主階級として残り、バルト人は農民層が中心。 - 19世紀末:民族運動の高まり

民族意識の覚醒(言語復興・文学活動)。

「歌の祭典」などが民族運動の象徴に。

1918〜1940:独立と短い自由

- 第一次世界大戦終結(1918)後、ロシア革命の混乱を背景に三国が独立宣言。

- エストニア共和国(1918)

- ラトビア共和国(1918)

- リトアニア共和国(1918)

- 1920年代:議会制民主主義が発展するが、1930年代には独裁的体制へ。

(例:リトアニアのスメトナ政権)

🪖 第二次世界大戦とソ連支配

- 1939年:独ソ不可侵条約(モロトフ=リッベントロップ協定)により、

バルト三国は「ソ連の勢力圏」に分類される。 - 1940年:ソ連による併合 → バルト三国は「ソビエト連邦構成共和国」に。

- 1941〜1944年:ナチス・ドイツ占領

その後1944年に再びソ連が再占領。

多くの人々がシベリアへ強制移送・亡命。

🪧 1945〜1991:ソ連時代と独立回復

- 強制的なロシア化と共産体制。

産業化・ロシア系移住が進む一方で、民族文化は地下で守られた。 - 1980年代末:ペレストロイカの波

民族独立運動が再燃。「歌う革命(Singing Revolution)」と呼ばれる平和的抗議運動が拡大。

バルト三国共通の象徴となる。 - 1991年:ソ連崩壊とともに独立回復。

国際社会が独立を承認。

現代:EU・NATO加盟と西欧志向

- 2004年:三国すべてがEU・NATO加盟。

ロシアからのエネルギー・安全保障リスクを警戒しつつ、

西欧との統合を強める。 - 現在(2020年代):

デジタル国家(特にエストニアの電子政府)、

高度教育水準、民主主義の定着が特徴。

一方で、ロシアとの国境地政学リスクが続く。

三国の違いまとめ表

| 国名 | 民族系統 | 宗教 | 言語系統 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| エストニア | フィン系 | プロテスタント | フィン・ウラル語族(フィンランド語に近い) | IT立国・電子政府先進国 |

| ラトビア | バルト系 | プロテスタント+カトリック | バルト語派 | ロシア系住民が多い |

| リトアニア | バルト系 | カトリック | バルト語派 | ポーランド文化に近く、独自の歴史意識が強い |

現論会では年間計画、週間計画、学習日誌で個別最適化された効率学習で志望校合格に導きます。

無料受験相談 実施中!

「今の自習法で成績が伸びるか不安…」

「何から手をつければいいか分からない…」

そんな方には、現論会の無料受験相談がおすすめです!

https://genronkai.com/free-consultation/#g-consultation-form